文字

背景

行間

馬頭ハイライト

学校行事

令和5年度 校内球技大会

6/2(金)、校内球技大会を実施しました。本来の予定では5/29(月)に実施予定でしたが、雨天のため本日まで延期となりました。本日もあいにくの雨でしたが、屋外種目を室内で行えるよう工夫して行うことが出来ました。

|

|

|

今回の球技大会では、競技種目を卓球・サッカー・バレーボールを設定しており、生徒はこの日のために体育の時間を使い練習してきました。1年生にとっては、学年関係なしで初めて行う球技大会に緊張もしていたと思いますが、時間が経つにつれ次第に笑顔で競技に取り組む姿が見られました。

|

|

|

今年度の各種目の結果は、

〇卓球(男女混合)

優勝 3年1組A

準優勝 1年1組B

3位 3年F組A

3位 3年2組A

〇サッカー(男子)

優勝 1年F組A

準優勝 2年F組

3位 3年F組

3位 3年1組

〇バレーボール(女子)

優勝 3年2組

準優勝 3年1組

3位 1年2組

3位 2年2組

|

|

|

以上となりました。今回の球技大会で、生徒の皆さんが全力で頑張り、勝利を喜び、そして負けた悔しさを仲間と分かち合えたことは、今後の人生にとって大切な思い出になります。ぜひ、次回の球技大会でも、力を発揮してください。

そして生徒会の皆さん、球技大会の準備から運営、片付けまで大変お疲れさまでした。今後の学校行事も馬頭高校を盛り上げるために頑張って活動してください。

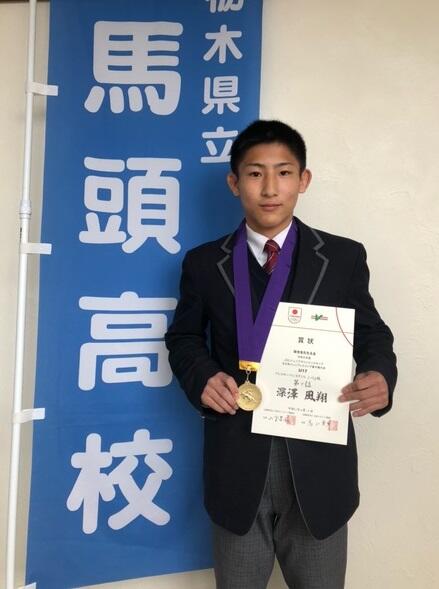

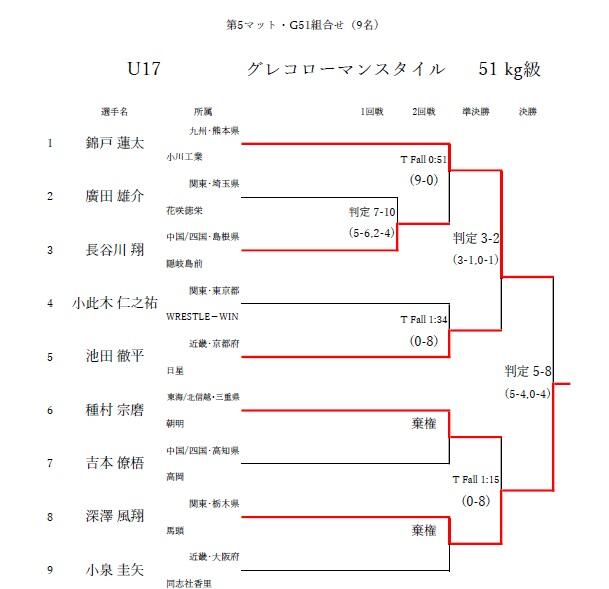

レスリング部深澤風翔君JOCジュニアオリンピックカップ優勝!世界大会へ!

レスリング部主将深澤風翔君が神奈川県横浜武道館で行われた

令和5年度JOCジュニアオリンピック全日本ジュニアレスリング選手権大会U17グレコローマンスタイル51㎏級で優勝をしました。

その結果、8月にトルコ(イスタンブール)で開催されるJOCジュニアオリンピック本大会へ日本代表として出場することが決定いたしました。

深澤君は先日学校で実施された壮行会で小島校長から「ぜひ、世界への切符を手にできるよう頑張れ!」と激励を受け「頑張ります」と答えて大会に臨み、目標を達成させました。

小学生から馬頭高校の生徒に混ざり、練習してきた深澤君が日本代表になれたことは本校レスリング部OB・OGにとっても誇らしいことです。

本校入学後に監督東泉先生、部を創設した西依先生から本格的にグレコローマンスタイルを学び、頑張った成果がやっと芽を出しました。

JOC本大会での活躍を全校生徒、職員が期待しています。

始業式・離任式・新任式

令和5年度 1学期始業式・離任式・新任式

4/10(月)に始業式と離任式、4/11(火)には新任式を行いました。始業式では新しくご着任された校長先生の着任式を挙行し、その後在校生と新入生の対面式を行いました。新入生も馬頭高校の一員として在校生に歓迎され、新しい生活が始まりました。

離任式では、今年度は10名の先生方が、馬頭高校から新たな場所へ異動されました。本校勤務の際は、生徒、職員を問わず大変お世話になりました。生徒も、先生方と最後の挨拶ができたようで、涙ぐむ姿も見られました。

別れもあれば、出会いもあり、翌日の新任式では9名の先生方を迎え、馬頭高校は新体制となりました。新たな年度が始まり、今年は学校行事も復活するものが多く、活気が出そうです。1年の良いスタートが切れるよう、生徒・職員一同頑張りましょう。

<始業式・離任式・新任式>

|

|

|

|

|

|

入学式

令和5年度 入学式

4/7(金)、令和5年度入学式を挙行しました。今年度は普通科32名、水産科21名の新入生を迎えることが出来ました。

新入生にとっては、これからの高校生活に期待や不安感を持ちながらの式だったと思いますが、無事に式を終え、クラスごとの記念写真を撮る際には、笑顔の生徒をたくさん見ることができました。

<入学式の様子>

|

|

|

|

|

|

新入生の皆さん、この度はご入学おめでとうございます。馬頭高校一同、新入生の皆さんを歓迎します。

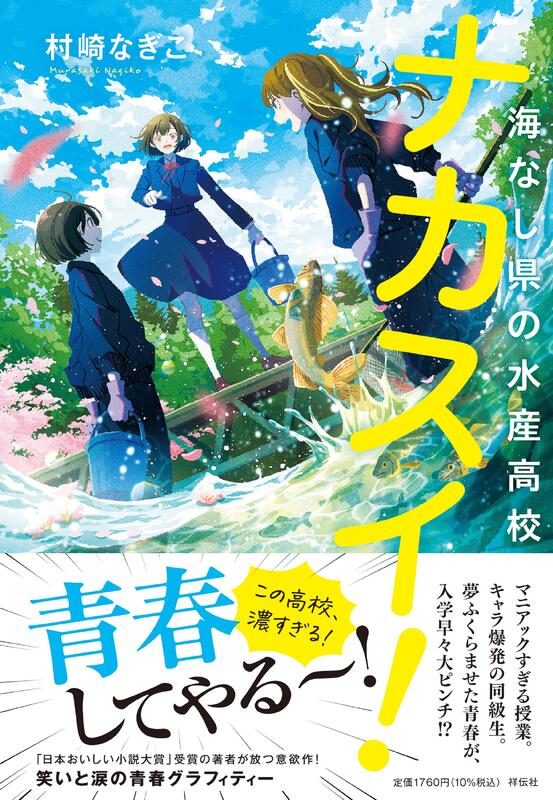

『ナカスイ! 海なし県の水産高校』が出版されました。

淡水魚専門の本校水産科は、「海なし県」栃木にある全国唯一の存在です。そこに着目した水産科をモデルにした小説が出版されました。その名はズバリ『ナカスイ! 海なし県の水産高校』(祥伝社刊)です。著者は県内在住の作家村崎なぎこさんで、前作の宇都宮市大谷を舞台にした『百年厨房』は、「第3回日本おいしい小説大賞」に輝きました。

『ナカスイ!』は馬頭高校水産科を「栃木県立那珂川水産高校」という架空の専門高校に設定して、ユニークなキャラクターが登場する笑いと涙の青春グラフィティです。地元那珂川町の住民ならご存じの若鮎大橋や武茂川などの地名のほか、モデルになっている商店などが登場するので、親近感を感じてとても楽しめる小説に仕上がっています。

「いじめ」は「大切な仲間」を傷つける卑劣な行為です。馬頭高校では「いじめ防止基本方針実践のための行動計画」を策定していじめ防止に努めています。

馬頭高等学校在学生徒・保護者の皆様へ

高等学校等就学支援金の判定基準が、令和2年7月分以降から変更となります。

詳しい内容につきましては、以下をご覧ください。

↓

「高等学校等就学支援金」判定基準変更について.pdf

馬頭高校では,遠隔地からの入学者向けに下宿を提供してくださる方を募集しています。

| 日 | 曜 |

4月行事 |

|

4 |

木 |

新2年登校日 |

| 5 | 金 |

入学式 PTA入会式 |

| 8 | 月 |

始業式 対面式 離任式 服装指導 バイク通学許可指導(~12日) |

| 9 |

火 |

新任式 個人写真(1年、3年) 3年職業適性検査 第1回進路希望調査 |

| 10 | 水 | 40分授業

|

| 11 | 木 |

水路清掃(F3)腎臓検診(1次)9:00~ 第1回PTA理事会 個人面談(45分授業~26日) |

| 12 | 金 |

個人写真(2年・3F) |

| 15 | 月 |

バイク通学許可指導 部活動顧問会議 |

| 16 | 火 |

⑤⑥身体測定 |

| 19 | 金 |

自転車バイク点検 3年進路バスツアー 結核検診(1年・職員)13:00~ |

| 23 | 火 |

水産クラブ定例総会(LHR) 心臓検診10:00~ |

| 24 | 水 | ⑤⑥生徒総会 部活動集会 ①~④50分授業 |

| 26 | 金 | 学校生活アンケート 連休中の心得配布 |

| 27 | 土 |

PTA総会(歓送迎会)①~④40分授業⑥カット⑤進路意識啓発セミナー(3年)45分 1・2年授業参観【月曜授業】 |

| 29 | 月 | 昭和の日 |

| 30 | 火 |

代休 |

| 日 | 曜 | 5月行事 |

| 1 | 水 |

安全点検 |

|

2 |

木 |

腎臓検診(2次) |

| 3 | 金 |

憲法記念日 |

| 4 |

土 |

みどりの日 |

| 5 | 日 |

こどもの日 |

| 6 | 月 | 振替休業日 |

| 7 | 火 |

⑥1年制服着こなし講座 |

| 8 | 水 | 家庭クラブ総会 運営委員会 |

| 9 | 木 | 内科検診 |

| 10 | 金 |

第1回漢字テスト PTA総会報告会 |

| 13 | 月 |

生活習慣病検診 同窓会役員会2 |

| 14 | 火 |

1年夏服販売 歯科検診9:00~ 南那須地区中高連絡会15:00~ |

| 15 | 水 |

45分授業 |

| 16 | 木 |

腎臓検診(再) |

| 20 | 月 |

中間テスト(~22日) |

| 21 | 火 |

消防設備点検① |

| 23 | 木 |

カヌー実習(F3) |

| 29 | 水 |

球技大会 |

| 30 | 木 |

⑤⑥創立記念式典 学校生活アンケート |

| 31 | 金 |

眼科検診12:00~ |