|

〒321-0621 栃木県那須烏山市中央3-9-8 |

文字

背景

行間

感染症の流行について

現在、栃木県内においても感染者が増加してきています。つきましては、感染拡大防止のために、5類移行後も注意が必要な点について、再度御確認をお願いいたします。

令和6年度 烏山高校の活動報告

令和6年度 校長離任式

令和5年度、本校の校長としてご指導いただいた、稲葉尚幸前校長先生の離任式を挙行いたしました。本校での1年間の様々な思い出をお話くださるとともに、各学年へ温かな励ましのお言葉をいただきました。

また、代表生徒から稲葉校長先生への感謝の言葉を述べるとともに、花束贈呈をいたしました。

稲葉校長先生、大変お世話になりました。

令和6年度 始業式、対面式、離任式、部活動紹介

4月8日(月)に始業式、対面式、離任式が行われました。

お世話になった先生方と新たな出会いに感謝し、心新たに新学期に臨みましょう。

始業式では、藤田校長から各学年へ熱いメッセージをいただきました。

対面式では、1年生は緊張した面持ちでしたが、先輩方から歓迎の言葉をいただきました。1日でも早く学校生活に慣れて、3学年で協力しあって、充実した学校生活を送りましょう。

離任式では、お世話になった先生方との最後の時間となりました。

先生方へは生徒から花束を贈呈しました。先生方から教わったことを胸に、日々、成長していきましょう。

部活動紹介では、各部活動の代表生徒が1年生に向けて、活動内容や部活の魅力などを紹介しました。演奏発表や作品紹介、部活の様子を撮影した動画など、各部の生徒たちは工夫を凝らした紹介をしました。1年生はぜひ、部活動への参加を検討してみてください。

令和6年度 入学式

4月4日(金)に令和6年度入学式が挙行され、123名の入学が許可されました。

新たな仲間ともに、切磋琢磨し、「生徒が伸びる烏山高校」で充実した3年間を過ごしてください。

令和5年度 烏山高校の活動報告

壮行会・表彰式・賞状伝達式・修業式

3月22日(金)に壮行会が行われました。

アーチェリー部の女子1名が全国選抜に出場するため、生徒全員で応援の気持ちを込めて送り出すこととなりました。

次に表彰式・賞状伝達式が行われました。

英検や各部活動、校内小テストについての表彰でした。

最後に修業式が行われました。

校長先生から今年1年についてのお話や来年度に向けて持つべき心構えについてお話を頂きました。

その後、学習指導部長、生徒指導部長、進路指導部長から春休み中の過ごし方等のお話を頂きました。

卒業生進路報告会

3月13日(水)に卒業生進路報告会が行われました。

今年の春,本校を卒業したばかりの20名を超える先輩方が,後輩のために,講演やパネルディスカッションなどで3年間で培ったことや進路決定のアドバイスを熱心に話してくれました。

今年は2年生ではパネルディスカッション形式で実施され,活発で有意義な意見交換の時間となりました。

令和5年度 卒業式

3月1日(金)に第14回卒業式が挙行され、

152名の生徒が卒業しました。

卒業した皆様のこれからの活躍を期待しています。

同窓会入会式・寿亀ヶ丘教育振興会奨学育英資金授与式

2月29日(木)に3年生の同窓会入会式、寿亀ヶ丘教育振興会奨学育英資金授与式が行われました。

寿亀ヶ丘教育振興会奨学育英資金は、学業・生徒会活動や部活動で顕著な活躍をした生徒に贈られました。

同窓会入会式では、同窓会より卒業記念品をいただきました。

また、クラス幹事と代表幹事の紹介がありました。

この式を経て、烏山高校の同窓生となりました。10年後には10年会が行われるなどの連絡もありました。

また会える日を楽しみにしています。

【国語科】百人一首大会【図書館】

三年生の古典の授業で、チーム対抗百人一首大会を実施しました。

図書館では百人一首コーナーを作成し、選手たちをバックアップ!

時には先生方にもご参加いただき、大盛況を博しました。

2学年進路ガイダンスを開催

1月29日,たくさんの講師の先生方をお招きし2年生の進路ガイダンスを行いました。

今春4月から3年生となる2年生に向けて,前半は石田陽一郎先生から面接指導を中心にご講演いただき,後半はそれぞれの進路希望や分野ごとに分かれて,各会場で丁寧なご説明やご指導をいただきました。

令和5年度 3学期始業式・新任式

1月9日(火)に3学期始業式・新任式が行われました。

始業式では校長先生、進路指導部長、生徒指導部長から3学期の過ごし方や来年度に向けての心構えなどについてお話を頂きました。

新任式では、1月から新たに加わった英語科の池田将大先生の紹介がありました。

令和5年度 2学期終業式・賞状伝達

12月22日(金)に2学期終業式・賞状伝達が行われました。

終業式では校長先生、学習指導部長、生徒指導部長から冬休み中の過ごし方や3学期の心構えについてお話を頂きました。

進路について考えるなど、有意義な冬休みを送ってほしいと思います。

【吹奏楽】クリスマスミニコンサート【図書館】

12月18日、19日の昼休みに、図書館にて吹奏楽部によるクリスマスミニコンサートを開催しました。

フルート、金管、クラリネットのアンサンブルを披露し、図書館に集まった生徒や教職員に、一時の癒しを提供しました。

吹奏楽部の皆さん、ありがとうございました。

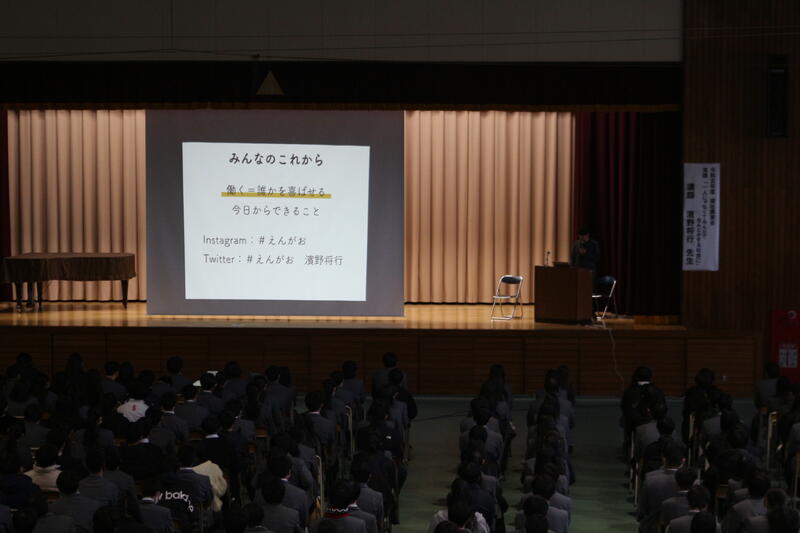

令和5年度 福祉講演会

12月18日(月)に福祉講演会が開かれました。

講師には一般社団法人えんがおの濱野将行様をお招きし、「1人じゃなくてみんなでなんとかする社会に」という講話を頂きました。

老々介護の実態やご自身の体験等を交えつつ、自分の良いところを3つ考える、周囲の友達の良いところを3つ考えるという活動もあり、生徒たちにとって「大人も失敗する」、「困ったときは周りの人を頼って良い」ということを学べる貴重な体験となりました。

ありがとうございました。

令和4年度 烏山高校の活動報告

修業式

3月24日(金)に修業式が行われました。

この一年間を振り返り、来年度も目標を実現するために、良いスタートを切ることのできるような春休みを過ごしてください。

進路報告会

3月17日(金)に今年度の卒業生を招いての進路報告会を行いました。

進路実現に向けた先輩方の取り組みについて直接聞くことのできる貴重な機会となりました。

卒業式

3月1日(水)に卒業式が挙行されました。

今年度は在校生も体育館に入場しての卒業式を行うことができました。

卒業した皆さんのこれからの活躍を期待しています。

2学年 進路ガイダンス

1月30日(月)6・7限に、2学年 進路ガイダンスが行われました。

6限は、全体面接講演会が行われました。

礼の仕方から面接の基本を一つひとつ教わりました。

7限はそれぞれの進路希望にあわせ、各会場で進路実現のために必要なことの説明を受けたり、質問をしたりしました。

生徒たちにとって進路を考える良い機会になりました。

大学入試共通テストガイダンス

1月12日(木)に大学入試共通テストのガイダンスを行いました。

高校での学習の成果を十分に発揮できるよう応援しています。

令和3年度学校行事

・いじめ対策基本方針をUPしました。

R5「いじめ防止基本方針」.pdf

いじめ対応相談窓口(烏高).pdf

・車の校内乗り入れの際の注意事項について

登校時校内乗り入れの注意.pdf

・Jアラート情報への対応について

Jアラート 状況ごとの対応.pdf