文字

背景

行間

各科の活動紹介

↓「全ての記事」ボタンをクリックして特定の科の表示可能

「ふいご祭り」参加

12月9日(火)電子機械科1年生40名は、(株)石井機械製作所様、菊池歯車(株)様の工場見学をさせていただいた後、ふいご祭りに参加してきました。その中で伝統行事の「鍛錬式」を間近に見ることができ、さらには、生徒自ら「鍛錬」を体験することができました。

生徒達は、会社見学や伝統技法に触れる貴重な体験を通して、職業観を広めることができたと思います。

生徒達は、会社見学や伝統技法に触れる貴重な体験を通して、職業観を広めることができたと思います。

産学協同プロジェクト

「商品提案・パッケージデザイン」

昨年度に続き、福島県の復興支援を目的とした産学協同プロジェクトを3年生の永沢優香、永瀬瑠香、本間香穂里の3名が課題研究で行いました。いわき市に在るフェイジョア栽培農家「ゆうゆうファーム」さんの商品提案とパッケージのデザインをさせて頂き、「低コストで高級感のあるものをつくる」というコンセプトでジャムのラベルやギフトボックスのラッピング用帯を提案しました。今回はイチジクのジャムとコンポートの出荷に合わせて2種類のラベルを使用して頂けることになり、11月21日~23日に池袋サンシャインシティで行われた「ニッポン全国物産展」で販売されました。現在、同商品はゆうゆうファームのwebサイトで販売しています。

昨年度に続き、福島県の復興支援を目的とした産学協同プロジェクトを3年生の永沢優香、永瀬瑠香、本間香穂里の3名が課題研究で行いました。いわき市に在るフェイジョア栽培農家「ゆうゆうファーム」さんの商品提案とパッケージのデザインをさせて頂き、「低コストで高級感のあるものをつくる」というコンセプトでジャムのラベルやギフトボックスのラッピング用帯を提案しました。今回はイチジクのジャムとコンポートの出荷に合わせて2種類のラベルを使用して頂けることになり、11月21日~23日に池袋サンシャインシティで行われた「ニッポン全国物産展」で販売されました。現在、同商品はゆうゆうファームのwebサイトで販売しています。

作品を制作した生徒は実際に商品として販売されているのを見て感動していました。実社会と直接関わりながら作品制作をすることで、どのようにしたらデザインの力で社会貢献できるか考え、学ぶことができ、大変貴重な経験となりました。今後もデザインを通して交流を続けていきたいです。下の写真3枚がニッポン全国物産展で陳列されている様子です。

ポスターコンクール応募結果

産業デザイン科ポスターコンクール応募結果

平成26年度人権に関するイラスト

最優秀賞 飯塚永遠 (2年) ワールドアパート

優秀賞 石井なつみ(3年) みんな同じ空の下

優秀賞 小野友里花(3年) みんなで生きよう。

優秀賞 小野寺千夏(3年) さまざまな大切な命

平成26年度国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール

最優秀賞 福地春香(2年)

優秀賞 松崎優歌(1年)

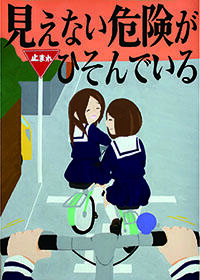

平成26年度交通事故防止に関するポスター

優秀賞 山口真理絵 (3年)

入選 勅使河原明穂 (1年)

西宮神社秋季大祭・えびす講ポスターの表彰式が行われました

産業デザイン科の地域連携事業として行なっている、えびす講ポスターの表彰式が西宮神社で行なわれました。午後6時から神社の境内のお神楽殿において大勢の参詣客の見守る中、入賞生徒10名が表彰されました。以下、入賞者をご紹介いたします。

特選(1点) 山口真理絵(3年)

入選(3点) 近藤 美玖(3年) 遠藤 京香(3年) 小野 一沙(1年)

佳作(6点) 山田 佳布(3年) 小野寺千夏(3年) 永沢 優香(3年)

阿久津幸希(3年) 阿部ひなた(1年) 永倉 真澄(1年)

特選に選ばれた山口さんの表彰 出品した作品の展示風景

高大連携プログラム反省会を実施しました

11月17日(月)、高大連携プログラム反省会を実施しました。内容は、1学期中に行った高大連携プログラムの振り返りと来年度に向けての確認等が主なものです。

参加者は、足利工業大学より、指導してくださった4名の教授や助教の先生方、本校からは、プログラムに参加した8名の生徒と校長先生以下6名の教員でした。

生徒からは、本プログラムに参加しての感想や卒業後の進路などの報告を行いました。また、大学の先生方からも感想をおっしゃっていただきました。本校生の取組姿勢や、レベルの高い研究でも大学生にひけをとらない成果が得られたことなど、お褒めの言葉をたくさんいただきました。最後に大学の先生方と本校教員とで、課題の確認や来年度に向けての手続き等についての情報交換を行いました。

この反省会を通じて、本事業が改めて生徒にとって大きな成果が得られる体験であることを確認することができました。足利工業大学にとっては、大きな負担になっているかと思いますが、来年度も快く引き受けてくださるとおっしゃってくださり、感謝の念に堪えません。今後も本校生が大学でお世話になり、真剣に研究テーマに取り組むことがことが、せめてもの恩返しになるかと思います。来年度も、多くの希望者が出ることを期待したいものです。

参加者は、足利工業大学より、指導してくださった4名の教授や助教の先生方、本校からは、プログラムに参加した8名の生徒と校長先生以下6名の教員でした。

生徒からは、本プログラムに参加しての感想や卒業後の進路などの報告を行いました。また、大学の先生方からも感想をおっしゃっていただきました。本校生の取組姿勢や、レベルの高い研究でも大学生にひけをとらない成果が得られたことなど、お褒めの言葉をたくさんいただきました。最後に大学の先生方と本校教員とで、課題の確認や来年度に向けての手続き等についての情報交換を行いました。

この反省会を通じて、本事業が改めて生徒にとって大きな成果が得られる体験であることを確認することができました。足利工業大学にとっては、大きな負担になっているかと思いますが、来年度も快く引き受けてくださるとおっしゃってくださり、感謝の念に堪えません。今後も本校生が大学でお世話になり、真剣に研究テーマに取り組むことがことが、せめてもの恩返しになるかと思います。来年度も、多くの希望者が出ることを期待したいものです。