校長ブログ

【校長ブログ】小さな古本市での大きな学び

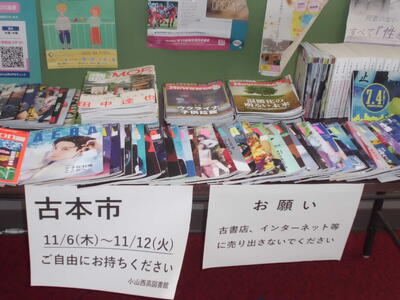

朝の昇降口に、いつもとは少し違う空気が流れていました。図書館より放出された雑誌を並べた「古本市」の案内を掲示したところ、さっそく生徒たちが足を止め、ページをめくり、友と語らいながら選書する姿が見られました。

今回は、図書館の蔵書整理に伴い、雑誌のみを放出する形となりましたが、「ご自由にお持ちください」との一言に、さすがは読書を愛する小西生、その反応は実に素早く、昇降口には自然と人だかりができておりました。

雑誌の表紙に惹かれ、ふと手に取る。目次に目を走らせ、興味のある記事を見つける。そんな何気ない行為の中にこそ、知の扉を開く第一歩があるのだと思います。情報があふれる時代だからこそ、自らの手で選び、読み、考える力を育むことが、これからの学びにおいて何より大切です。

本校では、日々の授業や探究活動に加え、こうした小さな取り組みの中にも、生徒の知的好奇心を育む機会を大切にしています。昇降口の一角に広がる静かな熱気。それは、学びの芽が確かに息づいている証です。

校長ブログをご覧の皆様にも、こうした日常の一場面から、小山西高校の豊かな学びの風景を感じ取っていただければと思います。

【校長ブログ】走り続ける者に道はひらける

いよいよ明後日、本校恒例の持久走大会が開催されます。今年は創立四十周年の節目にあたり、記念大会としての特別な意味を持つ一日となります。当日は、生徒の皆さんに記念タオルが配布されます。タオルに込められた想いとともに、皆さんの走りが校史に刻まれることを願っております。

持久走とは、単なる競技ではありません。自らの限界に挑み、心と体を鍛え、仲間と励まし合いながら一歩一歩を積み重ねていく、まさに人生の縮図とも言える営みです。速さだけが価値ではなく、最後まで走り抜こうとする意志こそが尊いのです。

ここで、ひとつの英語のことわざをご紹介します。

“The race is not always to the swift, but to those who keep on running.” ― 勝利は常に速き者に与えられるのではなく、走り続ける者にこそ訪れる。

この言葉が示すように、大切なのは、途中で諦めず、最後まで自分の歩幅で走り抜くことです。風を切って走るその姿は、皆さん自身の成長の証であり、未来への力強い一歩となるでしょう。

どうか、明後日の大会では、記録に挑む者も、自分自身に挑む者も、それぞれの目標に向かって全力を尽くしてください。そして、仲間とともに走る時間を、かけがえのない青春の一頁として心に刻んでほしいと願っています。

皆さんの健闘を心より期待しております。

【校長ブログ】創立四十周年記念式典に向けて

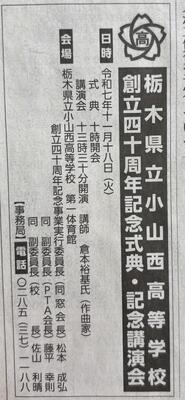

昨日の下野新聞に、本校に関する記事が掲載されました。ご覧いただいた方もいらっしゃるかと存じますが、いよいよ再来週に迫った創立四十周年記念式典に向けて、校内の空気も次第に高まりを見せております。

四十年という歳月は、幾多の生徒たちの歩みと、地域の皆様の温かなご支援によって紡がれてきた尊い歴史であり、その節目を迎えるにあたり、私たち教職員一同、深い感慨とともに準備を進めております。

そして、式典当日の午後には、特別な記念講演会を開催いたします。講師としてお迎えするのは、本校校歌の作曲者であり、ドラマ『冬のソナタ』の挿入曲を手がけられた作曲家・倉本裕基先生です。日本を代表する音楽家である倉本先生をお招きできることは、本校にとってこの上ない喜びであり、まさに記念すべき節目にふさわしい贈り物のように感じております。

講演に加え、倉本先生ご自身によるピアノ演奏も披露いただけるとのことで、生徒たちにとっても、心に残るひとときとなることでしょう。音楽が紡ぐ旋律は、言葉を超えて人の心に響き、記憶の奥深くに刻まれるものです。そのような体験が、若き感性にどれほど豊かな影響を与えるか、今から胸が高鳴る思いです。

式典当日は、四十年の歩みを振り返りつつ、未来への希望を語り合う場となることでしょう。そして、倉本先生の音楽が、そのひとときをさらに彩り深く、豊かなものにしてくださることを、心より楽しみにしております。

(下野新聞社提供許諾済)

【校長ブログ】大学出張講義

本日午後、本校では第2学年を対象とした「大学出張講義」が実施されました。秋の深まりを感じるこの季節、生徒たちはそれぞれの興味関心に応じた学問分野の模擬講義に耳を傾け、進路への思いを新たにする貴重なひとときを過ごしました。

この行事は、大学の先生方を本校にお招きし、専門的な知見に触れることで、生徒自身が将来の学びや職業について考えるきっかけとなることを目的としています。講義の内容は多岐にわたり、学問の奥深さと広がりを実感できるものばかりでした。

たとえば、宇都宮大学による「動物の心と体なんでもサイエンス」では、生き物の不思議に触れながら、生命へのまなざしを養う時間となりました。日本大学の「東南アジアの住まい方」では、都市の発展と居住地の変化を通じて、文化と暮らしの関係性を学びました。

文教大学の「人間の新生児の特徴から教育を考える」では、命の始まりに宿る可能性と教育の本質に迫り、日本工業大学の「電気エネルギーが届くまで」では、現代社会を支える電力システムと再生可能エネルギーの未来に思いを馳せました。

また、淑徳大学による「これからの日本政治を読み解く」では、歴史と現代を行き来しながら、政治のダイナミズムを体感し、流通経済大学の「Let'sメントレ!」や「こころのセミナー」では、心の健康とスポーツメンタルトレーニングの重要性を学びました。

さらに、日本栄養大学の「毎日の栄養と食事」では、日々の食生活が心身に与える影響を考え、浦和大学の「季節ならではのリースづくり」では、自然の恵みを感じながら創造力を育む時間となりました。

神奈川工科大学の「科学の力で環境問題に取り組む」では、持続可能な社会への道筋を探り、白鴎大学の「使えるメディアリテラシー」では、情報社会を生き抜く力を養いました。足利大学の「金属を切る削ることを科学する」では、ものづくりの技術と科学の融合に触れ、東京家政大学の「俳句の英訳を通じて言語と文化の相違を考える」では、日本文化の繊細さと異文化理解の奥深さを味わいました。

生徒たちは、それぞれの講義を通じて、自らの進路に対する意識を高め、未来への一歩を踏み出す準備を進めています。学びとは、知識を得るだけでなく、自分自身を知り、世界と向き合う力を育む営みです。

今日の出張講義が、生徒一人ひとりの心に灯をともすきっかけとなったことを願ってやみません。これからも本校では、生徒の可能性を広げる教育活動を大切にしてまいります。

【校長ブログ】英語達人列伝(おすすめの一冊)

『英語が話せるようになりたい、海外に留学したいけど経済的に厳しい。でも、なんとしてでも英語ができるようになりたい!』そう思う人は多いでしょう。しかし、日常的に英語を使用する機会がほとんどない国に生まれた日本人にとって、英語習得は容易なことではありません。インターネットもない、AIもない、英語の教材もほとんどない、そんな時代に生まれた人たちにはもっと英語習得は難しかったはずです。それにもかかわらず、日本には多くの英語の達人が誕生していました。いったいどうやって?

今から100年以上も昔、羽織袴姿の岡倉天心が弟子の横山大観らとボストンの街を歩いていたとき、一人の若者に声をかけられました。"What sort of 'nese are you people? Are you Chinese, or Japanese, or Javanese?"(「おまえたちは何ニーズだ?チャイニーズか、ジャパニーズか、それともジャヴァニーズ(ジャワ人)か?」)さあ、これに対してどう答えるか。ヒント:これは東洋に対する偏見に満ちた侮辱的な台詞です。ひとつうまい切り返しでギャフンと言わせたいところです。それでは、この逸話の後半部分を(並の日本人では絶対に考えつかない)解答例として紹介しましょう。実際にこの質問を受けたとき、岡倉天心はどうしたか。くるりと質問者の方を向いて、次のように答えたのです。"We are Japanese gentlemen. But what kind of 'key are you? Are you a Yankee, or a donkey, or a monkey?"(「我々は日本人紳士だよ。ところで、あんたこそ何キーなんだい?ヤンキーか、ドンキー〔ろば、馬鹿者〕か、それともモンキーか。」)まさに返し技で一本取った感じです。このやりとりの一部始終を見ていた弟子の横山大観は、よほど胸のすく思いをしたのでしょう、後にこの逸話を好んで語ったといいます。

栃木県出身であり東京大学名誉教授の齋藤兆史先生の大ヒット作です。かつての日本に存在した、帰国子女でもなく、ほとんど留学もせず基本的に日本にいながらにして驚異的な英語力を身につけた英語達人たちについての列伝です。たとえば、岡倉天心、野口英世、白洲次郎ら紹介される十人の達人たちは決して西洋かぶれになることなく劣悪な条件の下でいろいろと工夫をしながら英語の勉強をしてきたのです。「ただし、例外的な部分があるとすればそれは彼らの意思の強さと努力の才だけです」(まえがきより)。

日本語を母語とする人間にとって英語はそもそも習得するのがとても難しい言語なのに、英語が思い通り使いこなせないのは学校教育のせいだという人もいるが、それは全くの間違いです。達人たちの英語力の基礎は学校での地道な努力と工夫によって築かれたものなのです。とにかく、英語は学習成功者に学ぶべし。文武両道、不撓不屈の教えの下で根性を鍛えられ、さらに持久走大会で体までも鍛えられた小西生なら、きっと英語ができるようになるはずです。