文字

背景

行間

校長室便り

【高校】クールアースデイ佐野 ~軽音楽部

7月18日(祝)は、佐野市のクールアースデイで、市役所周辺で様々なイベントが催されました。本校の軽音楽部は、16:40~ら17:00、市役所1Fで3曲の演奏を披露しました。メンバーは、高沢理瑚(ボーカル、3-4)さん、笹村色織さん、越田和哉君(3-2)、田中誠人君(3-3)、磯貝虎生君(3-4)の5人です。

ホワイトベリー「夏祭り」→ https://youtu.be/GVqusH041dk

当日は多くのお客さん(50~60名くらい)が来てくれました。

軽音楽部にとって、旭城祭での発表(演奏)が最後の晴れの舞台です。

ボーカルの高沢さんは、悔いの残らないように練習して、さらに完成度を高めていきたい、と抱負を語ってくれました。

*高校生活の最後の夏を燃焼させてください!

【中学】県中学校総合体育大会(陸上競技)

7月26日(火)、赤見運動公園陸上競技場で、中学総体の陸上競技の県大会(2日目)が行われました。昨日は猛暑の中で競技が行われましたが、今日は一転して突発的な雨の中で行われました。

一瞬、雨が止んでいたので、テントの外でポーズをとってもらいました。生徒たちは前向きで元気いっぱいでした。

朝からの雨でテントに溜まった雨水を払っていました。

大会の結果については、後日、お知らせします。

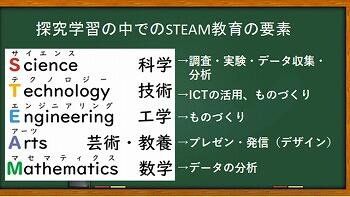

【高2】STEAM教育のピクトグラム作成

7月19日(火)放課後、高校2年生の美術部の岩田彩那さん(2-3)と平川柚葉さん(2-2)の2人は、課題研究に「STEAM教育」の視点を導入するため、STEAMを表すピクトグラム(絵文字)を制作し、持ってきてくれました。

課題研究は、国語や数学、理科、社会、英語といった一つの教科の中だけで完結することはありません。かならず、多くの教科の内容にまたがっています。このことを「教科横断型の学習」などと言っていますが、そのことを今、最も旬な言葉で表現したのが「STEAM教育」です。STEAMは、以下の頭文字をとっています。

S:サイエンス、T:テクノロジー、E:エンジニアリング、A:芸術、教養、M:数学的手法

自分たちの課題研究の中に、そういった「教科横断型」の学習のどの要素が含まれているかを意識して研究することは、とても重要です。

ところで、課題研究は、SDGsの何番の目標の達成を目指すかなどと、研究の目的を設定していますよね。

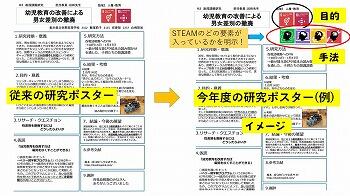

その目標の達成のために、どのような研究の手法を用いてアプローチするかが「STEAM教育」の視点でもあります。この手法を端的に表すピクトグラム(絵文字)を岩田さんと平川さんの2人が作ってくれました。

↓これです。いずれも、(AIなどではなく)人間が考え、行動することから、「頭脳」のモチーフが共通しています。

これは2人のアイディアの素晴らしいところだと思います。

このピクトグラムは、課題研究をパワーポイントやポスターで発表する際、研究のために、S:サイエンス、T:テクノロジー、E:エンジニアリング、A:芸術、教養、M:数学的手法、のどれが使われているかを簡潔に示すことが出来ます。こんなふうに使えます。↓

2人は、私が美術室に行った時、「誰かSTEAM教育のピクトグラムを作ってくれないかなあ」という独り言を聞き逃さず、レベルの高い作品に仕上げてくれました。ありがとうございました。

【中高】美術部「旭城祭の壁画」制作

7月25日(月)午後、美術室では中高の美術部員が「旭城祭の壁画」のための下書きをしていました。

今年の壁画は、旭城祭のテーマである「笑顔満祭~廻る縁、巡る夏」に合わせて、「初音ミク」が登場する構図となりました。美術部員が作成したいくつかの候補の中から、高校1年3組の山口桃佳さんの原画が選ばれたそうです。

まずは、壁画となる「段ボール」を張り合わせ、段ボールに鉛筆で、数センチ間隔で縦横に線を書いていきます。ちょうど方眼紙のように、段ボール上に、規則正しく真四角に区切った「ますめ」を作ります。

原画にも同じように、縦横の線を書き込みます。原画の「ますめ」の中に描かれている線を、段ボールの大きな「ますめ」の中に、拡大して写し取ります。

拡大された原画の写しが出来たら、そこにペンキで色を塗っていきます。(ちなみに、顧問の大田原先生は、ちょうどこの時、ペンキの買い出しに行っていました。お疲れ様です。)

生徒たちは、職人さんのように、自分たちのやるべきことを黙々と進めていました。

どんな壁画が完成するか、楽しみです。

【中高】宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス開講式

7月23日(土)9時~、宇都宮大学陽東キャンパス「アカデミアホール」で、「令和4年度 宇都宮大学 グローバルサイエンスキャンパス 開講式」が行われました。

宇都宮大学の科学人材育成プログラムは、 iP-U (アイピーユー:incubation program for innovative students at Utsunomiya University)と呼ばれています。

宇都宮大学は、数ある大学の中から、文部科学省によって、平成27年度にGSC(グローバルサイエンスキャンパス)に採択されました(第1期)。平成31年度には継続して採択され(第2期)、今年度で通算8年目を迎えました。

GSCは現在11大学(宇都宮大学、東京大学、東北大学、広島大学、金沢大学、名古屋大学、神戸大学、慶應義塾大学、静岡大学、島根大学、琉球大学)が採択されており、宇都宮大学のSGC事業(iPU)は、非常に高く評価されており、県外の高校生も数多く受講しています。

今年度は、募集40名のところ、県外24校を含む52校から101名の応募があり、選抜の結果46名が合格しました。本校からは、中学3年1組の松葉紳一郎君、高校1年1組の戸室葵さん、2年4組の柳川凛さんの3名が合格しました。おめでとうございます。本来、高校生が対象ですが、中3の松葉君は選抜試験(筆記とビデオメッセージ)の成績が優秀であったため、見事合格しました。

本日は、その開講式が行われました。

赤い矢印の3名が本校生です。

開講式終了後から、講座が始まりました。

次の講座の準備をしている柳川さんに会うことが出来ました。

3名とも、頑張ってください。

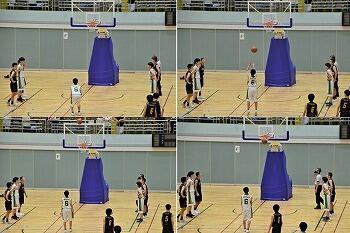

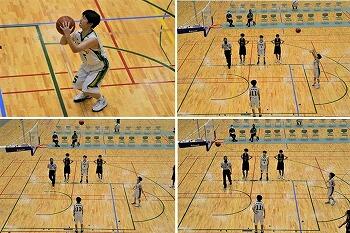

【中学】県総体、男子バスケットボール(1回戦)

7月22日(金)、令和4年度 栃木県中学校総合体育大会(バスケットボール)の1回戦で、那須塩原市立三島中学校と対戦しました(会場:県北体育館)。地区大会を1位で通過した強豪校を相手に惜敗しましたが、生徒たちは最後まで諦めずに戦いました。よく頑張りました。

【中3】シンカゼミ・インタビューのアポ取り

7月19日(火)・20日(水)放課後、中学3年生の「シンカゼミ」でのフィールドワーク(インタビュー等)のアポ取りのため、正面玄関に設置してある公衆電話の前には、順番待ちの列ができていました

電話でのアポ取りは、以前の「マイチャレンジ」のように事前に先生方が根回しをしておく、なんてことは一切ありません。生徒たちは、自分たちの行っている研究(商品開発)に関するフィールドワーク(インタビュー等)先を自ら選定し、どのように説明すれば、趣旨を理解していただけるか、話す内容を練り上げてから電話をします。

もちろん、断られることは普通にあります。そうした際には、先生方と相談しながら、必死に別のフィールドワーク先を探します。しかし、最終的には何とか決まります(というか、決まるまでやります)。直接訪問してお話を伺う場合もあれば、オンラインでのインタビューとなることもあります。

これらは、自分たちの壁(殻)を破るための大切な一歩です。

充実したフィールドワークとなることを願っています。

【中学】学校説明会(8/11)リハーサル

7月20日(水)放課後、来月11日(山の日)に佐野市文化開会で開催予定の「学校説明会」のリハーサルを行いました。

令和4年度の附属中学校「学校説明会」は、8月11日(木・山の日)に行われます。

午前の部<佐野市内在住者対象>

9:30開場 10:00~11:00

午後の部<佐野市外在住者対象>

13:00開場 13:30~14:30

*参加できるのは、小学6年生児童及びその保護者1名です。

説明会では、中高の生徒が「学校生活の説明」をします。今日は、そのリハーサルを行いました。

*本番での生徒の皆さんの活躍を楽しみにしています。

【高校】ジェンダーレス制服調査インタビュー

7月19日(火)放課後、筑波大学人文・文化学類2年生の朝賀史織さんが、「ジェンダーレス制服調査のインタビュー」のため、本校を訪れました。生徒会長の土屋君がインタビューを受けました。

朝賀さんは、大学で文化人類学を専攻していて、「ジェンダーレス制服の導入からジェンダーの意識の変化はどのようになっているのか」を調べているそうです。

ジェンダーレス制服導入のきっかけを作った生徒会長の土屋君への主な質問は、以下の5つでした。

1 今、それぞれの制服の選択率はどのくらいですか?

2 制服を変えることを公約にしたきっかけは何でしょうか?

3 自分らしさを尊重するなら私服という選択肢もあるように感じますが、なぜ制服にこだわったのでしょうか?

4 反対意見はなかったのでしょうか?

5 実際に、制服が変わったことについてどう思いますか?

なお、本校を調査対象に選んだ理由を聞いたところ、ネットで検索したら本校の取組が出てきたそうです。

土屋君がどのように答えたのかは知りませんが、朝賀さんの研究がうまくいくことを願っています。

わざわざ栃木県まで来てくれて、ありがとうございました。

身近な風景 ~セミ・チョウ・トンボ

自然大好きの草野さん(佐野市在住)から、たくさんの写真をいただきましたので紹介します。

まずは、7月5日頃、梅林公園で羽化したニイニイゼミです。幼虫に泥が付いているのが特徴です。一番最初に羽化するのは、このニイニイゼミのようです。

次は、アゲハチョウです。7月10日頃にいただきました。

こちらは、クロアゲハです。この写真は今日いただきました。

ハグロトンボだそうです。

昆虫たちが軽々と空を飛んでいる姿を見ていると、自分の中の余分な力がふっと抜けていくような気がしました。

素晴らしい写真をご提供いただき、ありがとうございました。

特にありません。