学校行事報告

探究活動

4月16日(火)6時間目、1年次生と2年次生がそれぞれ、「理数探究基礎」と「総合的な探究の時間」の第1回目の授業を行いました。

1年次生は宇都宮大学地域デザイン科学部 准教授 若園 雄志郎 先生より探究活動の基礎について学びました。

2年次生は宇都宮大学工学部 教授 大庭 亨 先生より探究活動の進め方について学びました。「好きなことをしていい。失敗していい。」という大庭先生の心強いアドバイスをいただき、これから1年間、「隠れた何かを発見して、新しい何かを作る」活動に取り組みます。

VIKKI'S CORNER(APRIL)

水上太白桜開花

正門脇

西棟南

※水上太白桜と水上勉文学碑

愛桜家としても有名な文化功労者の作家水上勉先生が、桜の縁により創立50周年記念講演(昭和53年・1978年)に来校された折、短編「太白(金星を意味し、日本で最大の桜花の名)」の題材にした自邸の桜の穂木と、色紙「土くれの野に生きて花も實もあり」をくださったので、もの文言を石に刻み、日本で最初の水上勉自筆文学碑を建立し、穂木は継いで校庭に植え、「水上太白(みなかみたいはく)桜」と命名した。水上邸の親木は枯れて無い。

宇都宮大学農学部で大切に育てていただいていた接ぎ木を、令和5年9月27日に校内3か所に植樹しました。

校内の桜

第1体育館北側の染井吉野↓

正門脇の佐野桜↓

駐輪場脇の染井吉野↓

離任式・始業式・対面式・親任式

2024/4/8

離任式・始業式・対面式・新任式を行いました。

日本の4月は別れと出会いが続く季節です。

宇都宮中央高校でも7名の先生が離任されることとなりました。

いずれも学校共学化にご尽力くださった先生方で、先の入学式で全学年が一つに揃った瞬間を見届けての感慨深いお別れとなりました。

宮澤第一教頭先生より、宇都宮中央高校のスクールカラーを決める宿題が残されました。

続いて、始業式を行い髙木校長先生より改めて学年毎に式辞を頂きました。3年次生は部活動と進路への心構え、2年次生は昨年上手くいったことは継続し上手くいかなかったことは何らかの改善を施すこと。1年次生は生活リズムを合わせ学校の流れに乗ること、最後にルールを守る重要性をお話して頂きました。

その後対面式を行い、新入生在校生が初めて顔合わせを行いました。

在校生の歓迎の言葉に続き、新入生代表からも挨拶を頂きました。

これから学校行事、部活動など様々な場面で手を取り合い、助け合いながら一丸となって、素晴らしい学校生活を築いていくことを願っております。

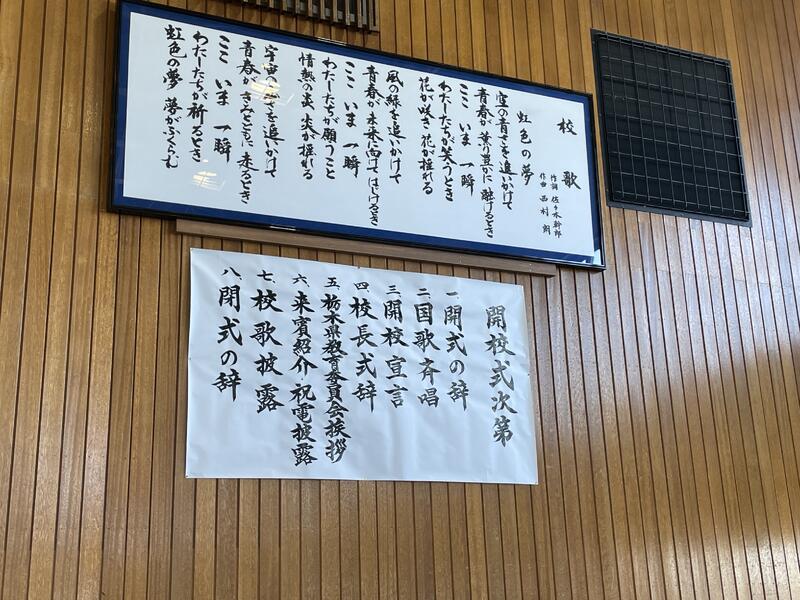

入学式挙行

2024/04/05

宇都宮中央高校第3期生の入学式を挙行致しました。

先月、厳かな雰囲気の中「宇都宮中央女子校」の歴史は幕を閉じ、生徒たちの感慨深い涙が教室を満たしました。

そして今日、全学年が「宇都宮中央高校」となり、まさに新たな門出が始まり、熱い期待と希望が教室を満たしました。

一人一人が呼名に力強く応え、新入生を迎えた宇都宮中央高校が弥益々に盛んになる予感を感じさせました。

式辞では髙木校長先生から宇都宮中央高校が目指す生徒像と身に付けてほしい力をしっかりと語られました。

特に知識を与えてもらうのを待つのではなく、自ら獲得するため求めに行く姿勢の必要性をお話されました。

希望に満ちた新入生代表宣誓は、校内に新たな活気をもたらす素晴らしい内容でした。

宣誓通り、今日が新入生とに宇都宮中央高校の輝かしい未来への第一歩となることを信じております。

桜を楽しむ会【茶道部・邦楽部・書道部】

3月30日(土)に3回目となる「桜を楽しむ会」が本校で開催されました。女子高時代の桜の庭の思い出を継承するために始まった会です。今年は桜の開花が遅く、少し残念でしたが、天気に恵まれ、さわやかな春の日差しのもと、みなさまにお茶とお箏と書道を楽しんでいただきました。

茶道部は、茶箱雅の式の点前を披露しました。お抹茶とイチゴ大福が好評でした。

邦楽部は来年度「さくらさくら」と「ディズニーメドレー」を演奏しました。

そして、今年度から書道部も参加して、思いの込もったパフォーマンスを披露しました。

来年度は満開の桜の下で開催したいと考えています。是非、ご来校下さい。

ロータリーの看板

ロータリーの看板も新たに設置しました。

一方通行にご協力ください。

正門と正面玄関の校名の看板

本日より栃木県立宇都宮中央高等学校になります。

正門と正面玄関脇の校名も中央高一つになりました。

正門

正面玄関

マレーシア研修 現地研修報告⑥

現地研修の最終日となった12日は、滞在するホテルにて研修の振り返りを行いました。研修で努力した点や反省すべき点、日本とマレーシアの違い、そして研修を通して学んだ点などについてそれぞれ振り返り、最後には発表してもらいました。

多くの生徒は、現地の高校生との交流会や学生寮での宿泊体験が印象に残ったようです。特に、言語の異なる人々とコミュニケーションをとることの難しさ以上に、英語を使って自分なりに表現し意思疎通を図ることの楽しさに充実感を得ていたとの感想が大半でした。このほか、自然環境や食文化、教育制度の違いについても気づきが多く、改めて自分たちの置かれている日本の環境について考えを深めることができたのではないかと思います。

初めて訪れた異国の地で慣れない環境にもかかわらず、生徒たちは何事にも一生懸命にチャレンジしていました。この貴重な経験を友人や家族など周囲の人たちと共有するとともに、今後の学校生活にも生かしていってほしいと思います。

最後に、今回の研修にあたり、現地でご協力いただきましたマレーシアのみなさまをはじめ、快くお子様を送り出していただきました保護者のみなさまに心から感謝申し上げます。