|

日光 |

|---|---|

| 日光(にっこう) |

4月1日、例幣使街道(れいへいしかいどう)江戸時代(えどじだい)に朝廷の使者が日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)を参拝するときに通った道)で今市(いまいち)を経て、小雨模様の空の下、芭蕉(ばしょう)は日光に入りました。

午後に東照宮と二荒山神社(ふたらさんじんじゃ)を参拝し、その夜は門前町(もんぜんまち)の仏五左衛門(ほとけござえもん)の家に泊まりました。

翌2日は、裏見の滝(うらみのたき)・含満ケ淵(がんまんがふち)などを訪れて、那須野(なすの)に向かいました。

『おくのほそ道』では、五左衛門の家に前日泊まり、4月1日の朝東照宮に参拝した後、裏見の滝などを見学したというようにまとめています。

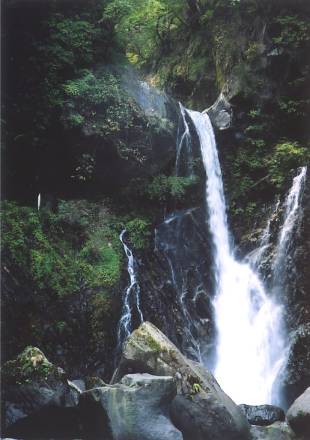

裏見の滝を滝水の裏からみる。

滝には不動明王がまつられています。

裏見の滝・高さ19m

三十日、日光山の麓(ふもと)に泊まる。〔中略〕

卯月朔日(うづきさくじつ)、御山に詣拝す。

往昔、この御山を二荒山と書きしを、空海(くうかい)大師開基(かいき)の時、日光と改め給ふ。

千歳未来をさとり給ふにや、今この御光一天にかかやきて、恩沢八荒にあふれ、四民安堵の栖(すみか)穏やかなり。

なほ、憚(はばか)り多くて筆をさし置きぬ。

あらたふと 青葉若葉の 日の光

もとの「二荒」を音読みして「日光」としたという。

千年も未来のことを空海は知っていたのだろうか、今、この東照宮の威光は天下に輝き、そのめぐみ恵は国のすみずみにまでゆきわた渡っている、というように、東照宮を礼賛する内容の文章です。

実際の日程とは順序等に違いがあるので、文学的に工夫された構成といえます。

また、日光山の開基は勝道上人(しょうどうしょうにん)であり、空海ではありません。

「二荒」を「日光」と改めたのが空海だという言い伝えがあり、芭蕉はそれを聞いて開基も空海だと誤解したのでしょう。