文字

背景

行間

お願い

校門前や周辺道路での駐停車は大変危険ですのでおやめください。

また、学校行事の際に、周辺商業施設への駐車はご遠慮願います。

2015年11月の記事一覧

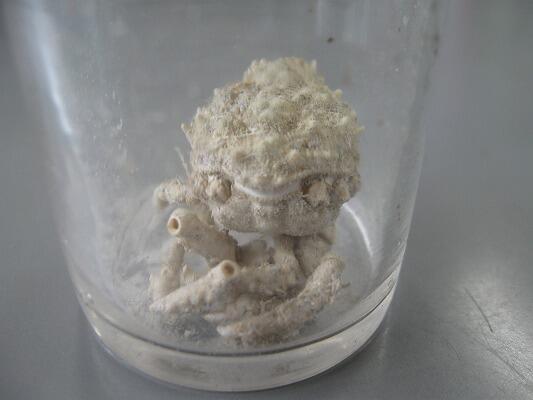

栃高博物館 136 カイメンガニ(海綿蟹)

栃高博物館 136 カイメンガニ(海綿蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 クモガニ科

学名 Acanthophrys longispinus

大きさ 大きいもので甲幅23mm(標本は15mm)

分布 東京湾以南

甲および胸脚に海綿類を付着する性質が強いカニです。

残念ながら標本は脚が取れ、甲羅のとげも折れてしまいました。

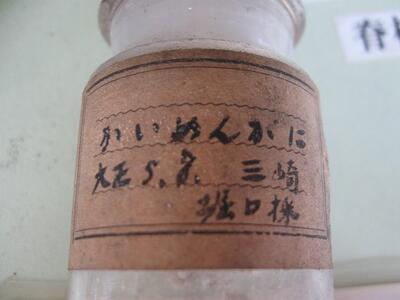

でも、ラベルが素晴らしいです。

「かいめんがに」大正 5年 8月

三崎(神奈川県、三浦半島の端、マグロで有名)

栃高博物館 135 ヒシガニ(菱蟹)

栃高博物館 135 ヒシガニ(菱蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 ヒシガニ科

学名 Platylambrus validus

英名 elbow crab(肘カニ)

大きさ 甲幅 2~5cm(標本は5cm)

分布 房総半島以南

食性は動物食で魚やカニを食べます。体全体が菱型をしています。

折れ曲がった長いはさみ脚が特徴的です。英名のelbowは

「肘 ひじ」のことで、このカニにぴったりの名前ですね。

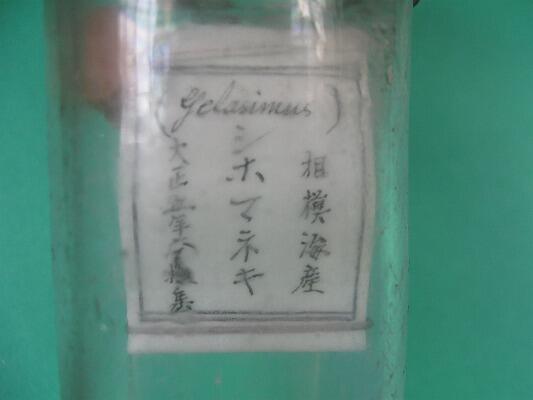

栃高博物館 134 シオマネキ(潮招)

栃高博物館 134 シオマネキ(潮招)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 スナガニ上科

学名 シオマネキ属 Uca

英名 Fiddler crab

大きさ 横長の甲羅幅20mm~40mm)

分布 熱帯、亜熱帯地域の河口

オスのはさみ脚が大きいのが一番の特徴です。この大きな

はさみ脚を振る姿が潮を招いているように見えるのでこの名前が

あります。実はこの行動は「求愛行動」でwavingといいます。

英名のFiddlerは、ヴァイオリン弾きのことです。

演奏中の弦がそう見えるのでしょう。

ラベルは(Gelasimus)これは亜属名です。

相模海産 シホマネキ 大正五年六月採集

ラベルの記述も貴重な資料です。

栃高博物館 133 ベンケイガニ(弁慶蟹)

栃高博物館 133 ベンケイガニ(弁慶蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 ベンケイガニ科

学名 Sesarmops intermedium

大きさ 甲羅幅35mmくらい

分布 男鹿半島と房総半島以南

甲羅の厳つい姿からこの名前があります。汽水域に生息し夜行性。

食性は雑食性で何でも食べます。大切な掃除屋さんです。卵から

孵化するとゾエア幼生、メガロパ幼生を経て、成体になります。

栃高博物館 132 イソガニ(磯蟹)

栃高博物館 132 イソガニ(磯蟹)

分類 節足動物門 甲殻亜門 軟甲綱 十脚目 イワガニ上科

学名 Hemigrapsas sanguineus

英名 Japanese shore crab

大きさ 甲羅30mmくらい

分布 西太平洋沿岸

砂地にはいませんが、転石・磯・防波堤・テトラポッドなど

隠れるところがあれば生息できます。よく見かけるカニです。

雑食性で海藻・ゴカイ・小魚・貝類などを食べます。天敵は

鳥・タコ・クロダイなどで、クロダイの釣り餌になっています。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します