|

|

|

|

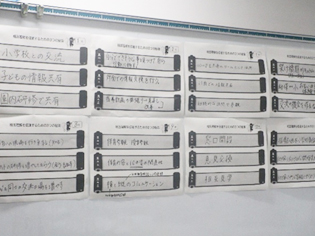

発表「実践研究の成果と課題」 |

|

|

|

|

協議「協議主題の理解と今後の取組について」 |

|

それぞれのテーマに基づいた実践研究を発表し、意見交換することで考察を深めました。また、協議を通して、幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進のためのポイントをグループごとに導き出しました。 |

○ 本日の研修は、御自身のキャリアステージに応じた資質・能力の向上に役立つ内容でしたか。

|

|

そう思う

|

|

そう思わない

|

|

|

1

|

2

|

3

|

4

|

満足度

・

活用度 |

幼 |

8 |

88.9% |

1 |

11.1% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| こ |

20 |

76.9% |

6 |

23.1% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 保 |

13 |

81.2% |

3 |

18.8% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

| 計 |

41 |

80.4% |

10 |

19.6% |

0 |

0.0% |

0 |

0.0% |

○ 日頃の実践について振り返ったこと、今後の実践に生かしたいことなど

-

グループでの発表では、参考になる事例ばかりで、幼稚園と小学校との接続を円滑にし、子どもの学びと成長を支援することが可能であることがわかった。すぐにでもできそうな実践例もあったので、園内で共通理解を図り実行していこうと思う。

-

幼小の連携に向けて様々な実践を聞くことができて勉強になった。本日の研修を通して、まずは、本園で自分ができることからやってみようと思った。やってみたいと思うことから、失敗してもよいから一歩進めることをできるようにしていきたい。

-

課題について悩んだが、実際に色々な園の先生方と話すことができ幼小の交流の内容などが聞けてとても勉強になった。この研修で聞いたことや学んだことは、園に持ち帰り先生方に報告し、どうしたら小学校と関わりがもてるか考えていきたいと思う。難しいところもあると思うが、小学校の先生、地域の方々、保護者を巻き込み、架け橋プログラムを作っていけたらと思う。

-

他園の架け橋期のカリキュラムを参考にして実際に作成したいと思う。今回の協議をもとに、少しずつ架け橋期のカリキュラムを作成できるように、まずはできることから実践していきたいと思った。

-

研修などで小学校の先生との話合いを行っているが、地域の実態や授業については分からない点が多い。授業参観や話合い、それぞれの職業体験などの交流を通して、小学校の先生と一緒に、繋がりのあるカリキュラムを作成してみたいと感じた。

-

他園の先生方と話をして、改めて大切にしていきたいことや自園に取り入れてもいいかもしれないと思うことがあった。小学校に行き、実際に授業を参観し、子ども理解を深め、小学校教育で大切にしていることについて学んできたい。そして、小学校の先生にも保育参観を通して、遊びの中での育ちや子どもたちがどんな事にワクワクして夢中になっているのか、幼児理解をしていただけたらと思っている。また、その後の情報交換や共有の時間等を大切にして、互いを理解し合ってつながっていきたい。

-

小学校での取り組みを知ることも大切だと感じた。また、自園の保育内容が子どもたちに合った内容なのか、定期的に見直すことが必要だと思う。子ども一人一人の発達や育ち、家庭の様子など多角的に捉えるためには、様々な先生や保護者と話すことが必要であり、そのことで子どもへの対応や援助の仕方が変わってくると感じた。

-

園内だけでは、幼小の連携について、なかなか進めることができなかったが、今回の研修を通して、一歩前に進めたと感じた。引き続き今回の研修を機に、小学校との連携の場を増やしていきたいと思う。

-

日々の保育の中で小学校との円滑な接続につながる内容や援助があったか振り返ることができた。子どもたちが安心して就学できるよう、小学校や家庭との連携を密に行っていきたいと感じた。また、指導計画の中に幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を取り入れている方がいたため、日々の保育において、10の姿の観点から振り返ることをしていきたい。

-

今回の研修を通して幼小がそれぞれ歩み寄り、意見交換を交わして行く中で共通理解を図り、子どもたちの育ちを支えられるようにすることが必要だと改めて感じた。小学校と関わる機会が少ないから諦めるのではなく、自分たちから関わりをもち、円滑な接続ができるようにしていきたい。

研修

研修