※当ホームページに掲載されている文書、画像等の無断転載・無断引用は禁止とさせていただきます。

文字

背景

行間

日誌

化学実験~中和滴定~

先週の2年生の化学の授業で中和滴定の実験をおこないました。中和滴定とは、既に濃度のわかっている酸や塩基を用いて、もう一方の濃度未知の酸や塩基の濃度を求める操作のことです。化学の実験の中でも定番中の定番の実験です。

生徒たちに濃度の確定している0.1mol/Lの水酸化ナトリウム溶液を用意し、中和滴定によって濃度が不明の食酢の濃度を求めるという実験をおこないました。食酢は10倍に薄めて使用するため、その作業からはじめました。

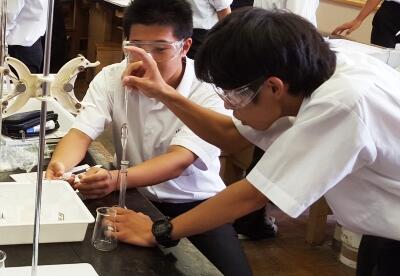

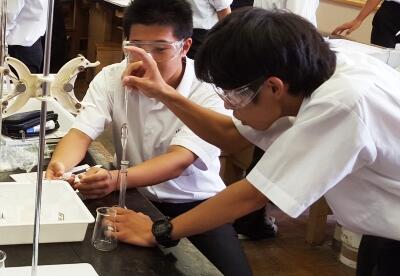

中和滴定は非常にシビアな実験なので、10倍に薄める際に、正確に量を測りとれるホールピペットとメスフラスコを用います。上の写真はホールピペットで食酢を10mL測り、それをメスフラスコに移し替えている様子です。

10倍希釈の食酢を作り終えた後フェノールフタレイン液を添加し、フェノールフタレインの赤色がわずかに呈した状態まで、水酸化ナトリウム溶液を少しずつ滴下していきます。フェノールフタレイン液は中性を超えアルカリ側に傾くと無色から赤色に変色するので、薄い赤色を呈した状態がほぼ中和した状態となります。1滴の差が実験結果に大きく影響するため、生徒たちは慎重に水酸化ナトリウムを滴下していました。

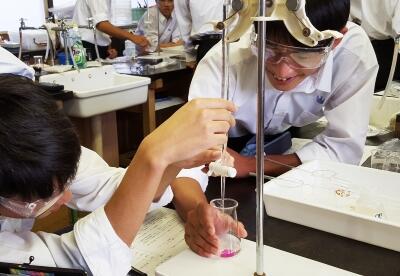

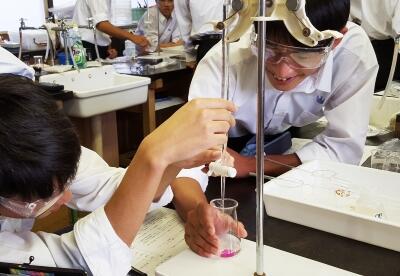

上の写真が実際に滴定をしている様子です。ビュレットで慎重に滴下していきました。水酸化ナトリウム溶液の水滴が落ちた部分が赤色に変色しているのがわかります。これを振って攪拌するとすぐ無色に戻ってしまうので、全体が薄い赤色になるまでこの操作を繰り返します。4回データを取って食酢の濃度を求めました。食酢の瓶の濃度表記は4.2%でした。計算して約4.2%になった班は実験成功です。

生徒たちに濃度の確定している0.1mol/Lの水酸化ナトリウム溶液を用意し、中和滴定によって濃度が不明の食酢の濃度を求めるという実験をおこないました。食酢は10倍に薄めて使用するため、その作業からはじめました。

中和滴定は非常にシビアな実験なので、10倍に薄める際に、正確に量を測りとれるホールピペットとメスフラスコを用います。上の写真はホールピペットで食酢を10mL測り、それをメスフラスコに移し替えている様子です。

10倍希釈の食酢を作り終えた後フェノールフタレイン液を添加し、フェノールフタレインの赤色がわずかに呈した状態まで、水酸化ナトリウム溶液を少しずつ滴下していきます。フェノールフタレイン液は中性を超えアルカリ側に傾くと無色から赤色に変色するので、薄い赤色を呈した状態がほぼ中和した状態となります。1滴の差が実験結果に大きく影響するため、生徒たちは慎重に水酸化ナトリウムを滴下していました。

上の写真が実際に滴定をしている様子です。ビュレットで慎重に滴下していきました。水酸化ナトリウム溶液の水滴が落ちた部分が赤色に変色しているのがわかります。これを振って攪拌するとすぐ無色に戻ってしまうので、全体が薄い赤色になるまでこの操作を繰り返します。4回データを取って食酢の濃度を求めました。食酢の瓶の濃度表記は4.2%でした。計算して約4.2%になった班は実験成功です。