文字

背景

行間

お願い

校門前や周辺道路での駐停車は大変危険ですのでおやめください。

また、学校行事の際に、周辺商業施設への駐車はご遠慮願います。

スーパーサイエンスハイスク-ル(SSH)に関するお知らせです

第2回群馬大学実験講座

この企画も3年目になります。「自然科学への高い興味関心を有する生徒を発掘するとともに、より優れた

科学的問題解決能力をもつ生徒集団を育成する」 この目標を掲げ、生徒たちはしっかりと学習してきました。

1.日時・場所 平成26年7月5日(土) 8:50~17:30 群馬大学理工学部

2.参加者 1年生(240名)

3.日程

8:50 生徒集合(バス内で出欠確認)

9:00 バスにて高校を出発します。

10:30 群馬大学着

10:30~10:45 オリエンテーションののち、各グループに分かれます。

10:45~11:30 実験説明・見学

実験説明の様子です。

11:30~12:30 昼食

12:30~15:30 実験

16:00 群馬大学発

17:30 栃高着・解散

4.午後の実験の様子です。実験内容とともに紹介します。

①キレート滴定 30名 (キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を

用いて,水の全硬度を算出する。)

長いピペットで薬品を量りとります。3枚目の写真はドラフト内で、危険度の高い薬品を扱っています。

②電気泳動実験 30名 (電気泳動によるタンパク質分析法が,化学や物理の原理を応用したもの

であることを実習を通して学ぶ。)

タンパク質がゲル上を電気泳動して、複数のバンドに分かれたところが見えます。

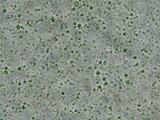

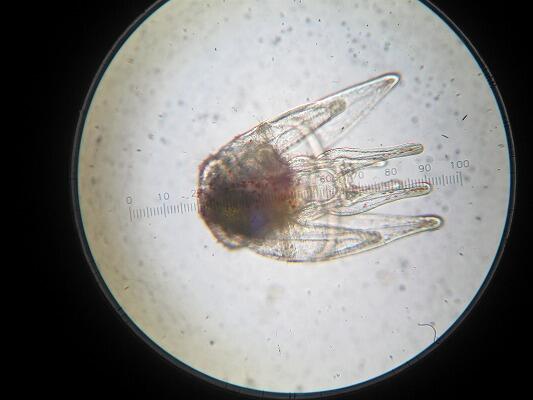

③顕微鏡でのぞくミクロの世界 40名 (顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・

考察しながら、顕微鏡の取り扱いの基礎を学ぶ。)

ピペッターで、牛乳や酵母菌をとり、スライドグラスに載せて観察します。真剣です。

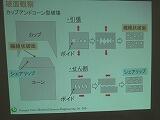

④金属の引張試験 20名 (引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度を調べる。

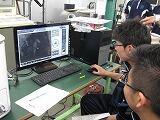

電子顕微鏡を用いて破断面を観察する。)

最初の写真は、炭素繊維のシートです。このシートを縦横に重ねて、真空釜にて圧着します。

2番目の写真は釜の内部の様子です。3番目の写真は金属の引っ張り実験で、突然大きな音が

したので振り向くと、今まさに金属が破断したところでした。みんな驚きました。4番目の写真は

金属をバーナーで溶かしています。研究室では、むやみに触らないこと。とてつもなく熱い物かも

しれないということです。ちなみに500度ぐらいあるそうです。今回は。最後は紙を使った簡易

引っ張り実験の様子です。

⑤ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 30名(講義と実験を通じて、特に化学の

分野において重要な分離技術の基礎を学ぶ。)

葉を細かく切って、乳鉢でさらに細胞を破壊します。その後葉の色素を抽出し、ペーパークロマ

トグラフィにかけます。写真では見づらいですが、色素が分離してきていました。

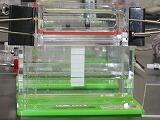

⑥川の流れの水理実験 15名 ( 実験室の開水路を用いて川の流れの不思議な性質や河川管理

技術を学ぶ。)

前回、開水路の実験の様子を撮影したので、今回は、実験後のまとめや講義の様子を紹介します。

⑦見えない電気を可視化しよう ~電位分布の測定~ 40名 (2つの電極間に電圧を加え,電極

間の等電位線を描いてみよう。電場や電位の概念を等電位線を図示する体験を通して学ぶ。)

水を張ったバット、銅製の電極板、端子。スピーカーからの音が頼りです。電気→音→等電位線

の図示。見えない物を見えるようにすることは、科学の重要な部分ですね。

⑧Flashを使ったプログラミング体験 40名 (Flashを使った未完成のプログラミングを完成させると

いうスタイルでプログラミングを体験する。)

緑の数字のタイルを、赤いタイル(スイッチ)を押して移動させるゲームの基本構造を作成して

います。関数を的確に使用して、完成するかどうか、ちょっと難しそうです。

⑨ニュートンリング(光の干渉) 15名 ( 光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例として

ニュートンリングを利用してレンズの曲率半径を測定する。)

この光学器械に光を通して、上から覗くと、ニュートンリングが見えます。ここからが実験です。

計算もあります。グラフも書きます。がんばれ。

⑩回析格子(光の干渉) 8名 (光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例として回折格子を

用いて原子からでる光の波長を測定する。)

光学実験装置の説明をしています。これから測定に入ります。計算もあります。⑨と同じ、

グラフもあります。がんばれ。

実験が終了し、戻ってきました。満足感の中に、少し疲れが見えるかな。

大講義室に戻り、ふり返りのアンケートを記入しています。学年主任の角海より、本日の反省と、

これからの予定(特に夏休みの計画作成について)の連絡がありました。群馬大の先生方にお礼を

言いつつ群馬大を後にしました。

生物 ホヤの解剖実験

SSHのねらいに即した特色ある教材として、以前、お茶の水女子大付属臨海実験所

からの「バフンウニの受精、幼生、および変態の観察」キットを使用した授業を紹介しました。

今回は、今まで何回か実施している「ホヤの解剖実験」を紹介します。

5月から6月にかけて、三陸名産のホヤの季節です。この時期、良型のホヤが、魚屋や

スーパーの魚コーナーに並びます。原索動物の学習に最適の材料です。6月15日(日)に

ホヤが生徒分(15個)手に入りました。早速解剖実習です。実施クラスは3年の生物選択者

15名。実習助手にも手伝ってもらいました。実験の様子です。

説明の後、まず、外形を手で触って、よく観察します。

次に、硬い皮膚の1カ所にピンセットの先で穴を開け、そこからはさみを入れて切っていきます。

皮膚は、硬い紙のような質感です。オレンジ色の筋肉が出てきました。

さらに内部を観察します。えら、肝臓、腸などが確認できます。特に腸では内容物も観察できま

す。いったい何を食べているのでしょうか。深緑の粘土のようです。実は、海水中の植物プランクトン

や有機物をえらで集め、粘液で固めて腸に送り込んでいるのです。

生徒たちは、興味を持って積極的に活動しました。分類学の実験教材として、優れていると思い

ます。ただし、欠点は入荷日が未定のため、日程が決まっている研究授業では、もし手に入らなかっ

たらどうしようという、いやな圧迫感を感じることです。また前もって購入して冷凍し、解氷すると内部

構造が壊れてしまうので、どうしても新鮮な材料がほしいです。そして、材料がよければ、実験も

楽しく、内部構造もはっきり見えて、この生物をよく理解することができます。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座2

昼食後13:00より各グループにおいて実験が行われました。

群馬大学の担当の先生方のお名前です。次がTAの先生方の人数です。最後の( )内の

数字は本校の参加生徒数です。

水の全硬度を算出します。白衣とゴーグルの完全装備です。

2 電気泳動実験 井上裕介先生 行木信一先生 TA 6名 (30名)

を実習を通して学びます。マイクロピペットは初めて使います。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界 秦野賢一先生 林史夫先生 TA 8名 (40名)

取り扱いの基礎を学びます。写真の顕微鏡画像は牛乳です。

4 金属の引張試験 松原雅昭先生 鈴木良祐先生 TA 2名 (20名)

用いて破断面を観察します(上段)。紙の強度を調べます。(下段)

5 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 松井雅義先生 TA 5名 (30名)

技術の基礎を学びます。

6 川の流れの水理実験 鵜崎賢一先生 TA 2名 (15名)

7 見えない電気を可視化しよう~電位分布の測定~ 高橋俊樹先生 TA 4名 (30名)

を等電位線を図示する体験を通して学びます。

8 Flashを使ったプログラミング体験 山崎浩一先生 TA 5名 (30名)

体験します。

9 ニュートンリング(光の干渉) 山本隆夫先生 高橋学先生 TA 2名 (15名)

レンズの曲率半径を測定します。計算が大変そうです。

16時 各実験室の実験が終了し、再び大ホールに集合し、本日のまとめをしました。

群馬大学の大沢先生より講評をいただきました。

最後に学年主任の角海より、本日の良い点悪い点の反省と、これからもしっかりやっていこうと

いう熱いエールを生徒に伝え、予定をすべて終了しました。

群馬大学の先生方、そしてたくさんのTAの先生方ありがとうございました。

SSHサイエンスラボラトリー第1回群馬大学実験講座

迎えました。すでにSSHクラブに加入してきた積極的な生徒も多数います。

8:50 生徒集合 9時、6台のバスにて栃高を出発しました。 (出流原で休憩)

等の挨拶がありました。

11:00~11:30 各グループごとに移動し、実験の説明が実験室で行われました。

の先生方の引率で行われました。キャンパスツアーの様子です。

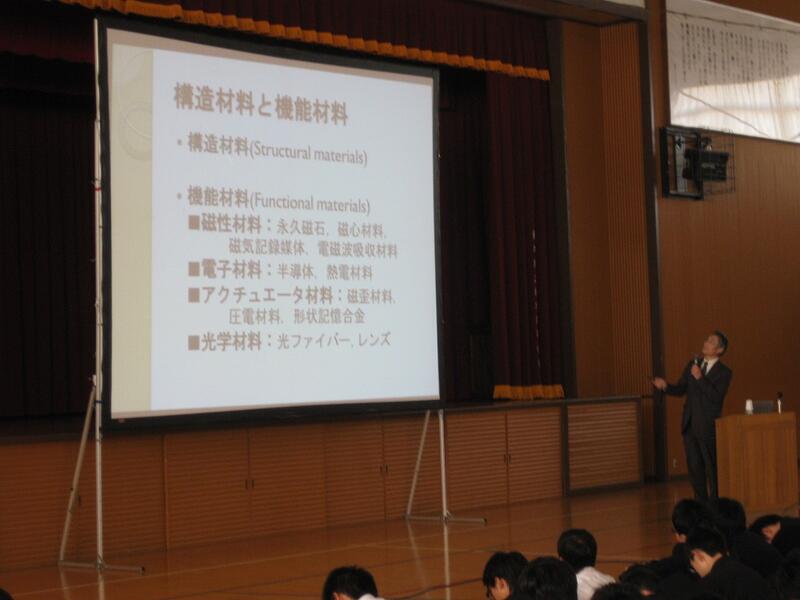

学問探究講義

平成26年3月14日(金)、17日(月)、19日(水)の3日間にわたって、学問探究講義が行われました。10大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧および受講の様子(実施日別)

3月14日(金)

・医薬品の薬理作用と副作用の話

・人にやさしい柔らかロボットの構造と制御

・名づけの比較法文化論 ~日本法とフランス法の比較~

・カルチュラル・スタディーズ入門 ~〈tochigi〉と世界をつなぐ文化研究~

3月17日(月)

・建築デザインの責任と可能性

・脳と神経のはなし ~工学部でも脳の研究をするよ~

・がん化の仕組みと新しい治療薬

・「問題な日本語」と言葉の研究

3月19日(水)

・音声・音響処理入門 ~コンピュータで音声や音楽を加工する~

・物理・化学とスマートフォン

・植物免疫のしくみとダイナミズム ~植物が病原体から身を守る~

・経済学で日本の社会問題を数値計算する!?

出張学問探究 大学一覧(50音順)

金沢大学 千葉大学 筑波大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学

東北大学 新潟大学 一橋大学 横浜国立大学

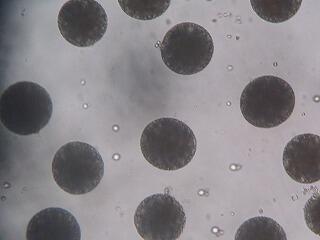

SSH 生物実験

今年度、珍しい生物の実験材料が2種類手に入ったので、校内公開授業として実施しました。

1.バフンウニの受精と発生、および変態の観察

お茶の水女子大臨海実験所より、「ウニの受精キット」と「ウニの変態キット」が届きました。1年生は

ウニの受精の実験を「生物基礎」の授業で行いました。また、2年生はウニの受精とウニの変態の実験

を「生物」の授業で行いました。生徒たちは、興味を持って実験をしていました。特に、精子の激しい泳ぎ

や、受精膜の上がる瞬間には、「オー」と声を上げて、感動していました。実験所の先生方、ありがとうご

ざいました。実験は2月から3月にかけて実施しました。実験の様子です。

卵と精子をプレパラート上で混合します。

卵 精子 受精膜の完成

数日後にはプルテウス幼生になりました。

ウニの変態の様子です。実験材料は、プルテウス幼生に餌(植物性プランクトン)を与え、発生が進んだ状態で

届きました。さらに餌を与えると、幼生の体に黒く丸い構造が現れます(写真左)。1週間後には、親のウニと同じ

形になりました。親と似てもにつかない幼生が親の形に大きく変わることを変態といいます。

2.クラゲの観察

5月に、私の作製した海水槽より小さいクラゲが多数発生しました。ヒドロゾアの仲間のカギノテクラゲと思われ

ますが、確かではありません。このクラゲは8月まで生きていたので、2年生の授業で観察を行いました。ポリプ

やクラゲ芽の観察もしたかったのですが、発見できませんでした。大きさは触手を含めて、6mmでした。

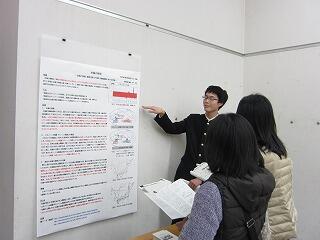

SSH研究成果発表会

2月24日(月) SSH研究成果発表会が文化会館にて行われました。

全体会が12:40より始まりました。校長の挨拶の後、科学技術振興機構の主任調査員

田辺新一様より挨拶をいただきました。開会の宣言は生徒会長です。

シンガポール•マレーシア海外研修報告では英語でのプレゼンもありました。

サイエンスラボラトリー実施報告も英語での発表でした。1年生が群馬大学で行った講座です。ですから、

発表者も1年生です。たのもしい。

自由見学は13:30から始まりました。会場が4カ所(①~④)になり、生徒も先生も自由に見学しました。

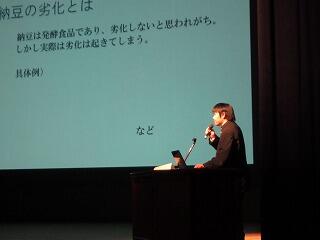

① SSHクラブによる研究発表は大ホールで行われ、6つの研究を発表しました。次の写真はその中の

「ホルモール滴定による納豆劣化の定量」と「無回転シュートの解明」です。

②大ホール2階のロビーはポスターの展示です。内容は1年生が実施した群馬大学におけるサイエンスラボラ

トリー、SSHクラブの研究ポスター、SSHクラブが参加した栃木市主催の「協働祭り」の様子、そして、今年度

初めて実施した、中学生向けの「科学実験教室」の模様のポスターです。

③SS基礎およびSS発展のプレゼンは大会議室で行われました。全部で12のプレゼンがありました。(最初の

写真) また展示室では④SS発展のポスターセッションが行われました(全部で22の展示ブース)。ともに見学者の前で、直接説明し、質問にも答えていました。

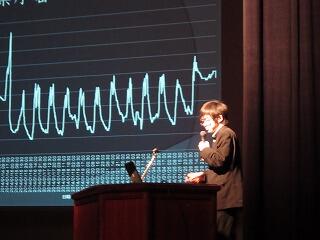

自由見学が終了し 14:40 から再び全体会が行われました。SSHクラブによる研究報告です。それぞれの発表の後、質疑応答がありました。研究は、次の4つでした。

「県庁堀における川霧の発生条件」 「土壌中における水溶性リン酸の抽出と定量」

「イシクラゲ(ネンジュモ)の研究」 「美しい数式を求めて」

最後に講評をいただきました。

運営指導委員 群馬大学 副学長 平塚 浩士様

運営指導委員 若狭湾エネルギー研究センター所長 中嶋 英雄様

初めての文化会館での実施に、緊張気味の生徒たちでしたが、立派にやり遂げることができました。

SSHシンガポール・マレーシア海外研修5・6日目

約6時間のフライトで成田空港に到着し、10時半過ぎには全員元気に栃木高校に帰ってきました。

SSHシンガポール・マレーシア研修2日目

SSHシンガポール・マレーシア研修1日目

理工系留学生による科学英語講座

外部講師による科学英語プレゼン講座

科学の甲子園栃木県大会

会場は、栃木県総合教育センターで、県内高校15校から28チーム、1チーム6人構成ですから、総勢168人が競技に挑みました。本校からは2年生チームが3つと1年生チームが1つ、計4チームが参加しました。

開会式の後、午前中は筆記競技を行いました。物理、化学、生物、地学、数学、情報の6科目に6人のチームで取り組みました。昼食の後、午後は実技競技に取り組みました。今年の課題は岩塩からイオン半径をもとめるというものでした。筆記競技も実技競技もグループのメンバーとは自由に相談でき、協働して解答を作りました。

競技場内は撮影が禁じられ、掲載写真は競技前に玄関脇で撮ったものです。結果は12月中旬までに学校宛に通知されるとのことです。

SSHクラブ「とちぎ協働まつり」に参加

10月27日(日)台風一過のすばらしい青空の中で「第10回とちぎ協働まつり 2013」に参加してきました。

(とちぎ協働まつり2013実行委員会および栃木市主催)

「協働」とは協力して働くということで、市民・NPO・ボランティア・行政・企業が連携し、子供から大人まで

楽しめる「まつり」となっています。私たち栃木高校SSHクラブは、企画の一つである、「キッズワークエリア」

の、「研究室」を任されました。他には、警察・消防・営業・レストラン・保育士・新聞記者・病院・歯医者・大工

のエリアがありました。

11時と12時の2回、それぞれ、小学生5名で、活動時間は50分です。今回の研究は、生物班が「不思議

生物ネンジュモの観察」と、物理班が「わくわくどきどき光の回折実験」を行いました。

キッズワークエリアのテント 栃木高校のテント

11時スタートの集合写真 12時スタートの集合写真

顕微鏡でネンジュモの観察 ネンジュモの説明をしています

紙コップで実験器具を作り、青空を見ると(太陽を直接見てはだめですよ)虹が見えます

参加してくれた小学生たちはとても熱心で、楽しそうに活動していました。各班は50分の半分ずつを

受け持ったので、参加小学生がいないときには、一般の親子連れや、おじいちゃん、おばあちゃんまで

顕微鏡をのぞいたり、生徒の説明をきいたりしてくれました。大変よい経験になったと思います。

第3回群馬大学実験講座

サイエンスラボラトリー(SSH事業) 第3回群馬大学実験講座

平成25年10月26日(土)台風が太平洋岸を通過していく中、10時より12時まで、本校において

第3回群馬大学実験講座が行われました。自然科学への高い興味関心を持つ生徒を増やし、より

優れた科学的問題解決能力をもつ生徒集団を育成するのが目的で、今年度のこの事業は今回が

最終となります。参加生徒は、1年生の理系希望者です。

講座名 講師、(参加生徒数)は以下のとおりで、4講座実施しました。

1,「重金属の分析と除去について」 (36名)

群馬大学理工学部教授 板橋 英之

2,「生物の観察について」 (38名)

群馬大学理工学部教授 大澤 研二

TA 理工学府分子科学部門修士1年 沖森 健輔、 竹内 仁

3,「流れの可視化について」 (35名)

群馬大学理工学部教授 石間 経章

TA 理工学府知能機械創製部門修士1年 島方 大、 山田 表

4,「アルゴリズムについて」 (30名)

群馬大学理工学部教授 山崎 浩一

講座の様子を見てみましょう。

1,「重金属の分析と除去について」

渡良瀬川流域の銅イオンの抽出と、フミン酸による銅イオンの吸着の実験をしました。

説明を聞きながら、実験を始めています

結果はどうでしょうか

2,「生物の観察について」

スンプ法(スンプはこの実験方法を考えた学者の名前です)で、植物を観察しました。接着剤を植物の

葉の表面に塗り、乾いたら引きはがし、接着剤についた葉の微細な型を観察する方法です。

説明を聞きます スンプ法を実施中

顕微鏡で観察しています

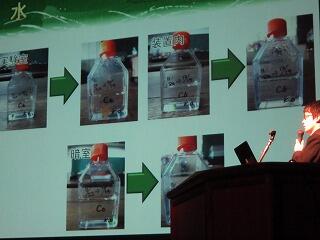

3,「流れの可視化について」

水蒸気を発生させて、送風機で空気の流れを作り、レーザー光を当てるときれいな緑色で流れが

よく見えました。流れの途中にペットボトルやピンポン球を置くと流れが変わり渦も見えました。

また、牛乳の表面に牛乳を1滴垂らして、ミルククラウンを撮影しました。

ピンポン球 ペットボトル 段差

水蒸気発生装置と送風機 ミルククラウンの撮影

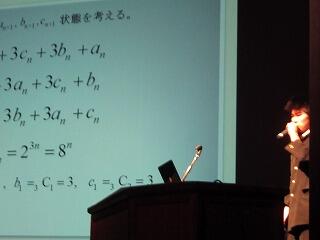

4,「アルゴリズムについて」

アルゴリズムとは「考え方」の学習です。次は、今回の問題例です。

以下の処理手続きはA、Bが以下の表の時、停止する場合は○を、しない場合は×をつけよ

処理1.紙Aと紙Bにそれぞれ1以上の整数が書いてある。

処理2.紙Aの数字=紙Bの数字の時は処理を停止する。

処理3.紙Aと紙Bがイコールではないとき、以下のいずれかである。

3.1 「紙Aの数字> 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字-紙Bの数字] に

書き換えて 処理2.に戻る。

3.2 「紙Aの数字< 紙Bの数字」の場合は[紙Aの数字]を[紙Aの数字の10倍の数字]に

書き換えて 処理2.に戻る。

生徒たちは熱心に取り組んでいました。科学への興味関心を高め、大学の学部学科選択や、

将来の職業にまで、思いを巡らしてほしいと思います。また、SSHクラブに入って積極的に実験を

しましょう。研究者には楽しい発見が待っています。

第1回栃木高校SSH科学実験教室

本校では昨年度より文部科学省からSSH事業の指定を受け、様々な科学関連事業を企画・実施して

います。今年度はその一環として、主に科学に興味を持つ中学生を対象に、「栃木高校SSH科学実験

教室」を開催しました。各実験講座を任された本校生はSSHクラブに所属し、各研究分野で研究を行っ

ています。参加してくれた中学生は31名でした。

(講座1) 16名、(講座2) 7名、(講座3) 4名、(講座4) 3名、(講座5) 1名

10月5日(土) 9:00~ 受付

9:30~ 開会式 開会の言葉 日程の説明

(司会、開会の言葉、日程説明を本校生が行いました)

9:50~ 移動 生徒が各会場へ誘導

10:00~ 科学実験教室 開始

各実験講座の様子を報告します。

実験講座1 酸化物超伝導体の性質 SSH物理班

本校の物理部では、酸化物超伝導体の研究を行っています。今回は、超伝導体を -196 ℃の

液体窒素により冷却し、マイスナー効果や電気抵抗が0になることを 確認する実験を行い、また

液体窒素を使った楽しい様々な実験も行いました。

実験説明をしています 液体窒素注入中

真剣に聞いている中学生

実験講座2 光の回折実験 SSH物理班

私たちの日常に存在する光は、さまざまな性質を持ちます。今回は、その中でも 光が波のように

振る舞う様子を実験で確認しました。光の当たり前のようで特殊な性質を実験を通して楽しく理解

できるように工夫してみました。

実験の説明をしています

紙コップを使って分光器の作成中

実験講座3 分子模型をつくろう SSH化学班

水や二酸化炭素、アミノ酸、etc。わたしたちの身の回りにはたくさんの分子が あふれています。

色をつけた発泡スチロールを使って様々な分子をつくってみました。

スチロールカッターで球を切断

分子模型を作製しています

実験講座4 ネンジュモの観察 SSH生物班

栃高の校庭には、シアノバクテリアの仲間のネンジュモが豊富に繁殖しています。 私たちは、

この生物の生態を研究しています。今回は、まず校庭の生息場所を観察してから、顕微鏡を使っ た

観察を行いました。

顕微鏡を使っての観察 実験の説明をしています。

ネンジュモの説明をしています ネンジュモの顕微鏡写真

実験講座5 呼吸による酸素消費量の測定 SSH生物班

生物の好気呼吸では酸素を利用してATPを作り出しています。大気中の酸素濃度は約21%

ですが、実際にはその内どのくらいの酸素を消費しているかを実測して、酸素消費量が以外と

少ないことを実感することができました。

測定器具類 作成中です

中学生たちは、とても興味関心が高く、熱心に取り組んでいました。11:40に実験が終了し

アンケート記入をお願いしました。

12:00 講堂へ移動後閉会式が行われました。

式の前に生徒がSSHの説明をしました 閉会のあいさつ

校長より、お礼の言葉 実験講座終了です

第1回ということで、生徒たちはしっかりと準備を重ねてきました。でもまだ不十分なところが

あったと思います。実験をしているときの中学生の熱心さには感動しました。参加ありがとうご

ざいました。これからもよろしくお願いします。

参加中学生、本校生徒、職員の集合写真です

SSH第2回群馬大学実験講座

たちの意気込みは2倍以上でした。今回は写真を多く紹介して、少しでも生徒たちの熱気が伝わるように

したいと思います。

10時に群馬大学に到着。教室集合後、さっそく大学研究の話が始まりました。石間先生のレーザーの話。

(中央写真)、右は大沢先生の、バクテリアの鞭毛を動かすモーターの研究。ともに研究への強い思い入れ

が感じられました。

それでは各実験班の様子を紹介しましょう。

「キレート適定」危険な薬品を扱うので、説明をよく聞き、ゴーグルをしっかりつけて、実験です。

「電気泳動実験」マイクロピペットを正しく扱い、電気泳動装置のゲルのスリットにタンパク質を注入

します。5つの青いバンドが注入した部分です。

「顕微鏡でのぞくミクロの世界」解像度の優れた顕微鏡で牛乳の白濁の原因を探ります。見えましたか?

「ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析」葉より葉緑素を取り出し、分離します。色素が

上昇し、うまく分離しそうです。

「ワイヤレス電力伝送実験」スイカ等の必須の技術を、ワイヤーをぐるぐる巻いて学びます。回路の作製

もしています。ちょっと難しいけどがんばっています。

「Flashを使ったプログラミング体験」正確に入力しないと動きませんよ。真剣そのものです。

「金属引っ張り実験」引っ張り試験を行っています。強度も調べています。(a班)

b班では金属の破断面を電子顕微鏡で観察しています。

「堰を超える流れに関する水理実験」人工の水路に実際に水を流して調べます。頭をつっこんで

水深を図っています。

「光の干渉を利用した測定」a班ニュートンリングを使ってレンズの曲率半径を算出する。難しいけれど

答に行き着くためにはグラフが必要です。説明をよく聞き、グラフ作成だ!

b班は、ちょっと奥まった部屋で回折格子を使って、原子から出る光の波長を測定している。これも

難しそうです。がんばれ。

16時。すべての実験が終了しました。大沢先生からの講評です。そして生徒代表が今日の体験の

まとめと大学への感謝の挨拶をしました。挨拶も貴重な体験です。

18時、全員無事に帰ってきました。ゴーグルや白衣の片付けご苦労様です。最後まできちんとやりましょう。

SSH第1回群馬大学実験講座

サイエンスラボラトリー(SSH事業)

第1回群馬大学実験講座

1 目的

自然科学への高い興味関心を有する生徒を発掘するとともに、より優れた科学的問題解決能力をもつ

生徒集団を育成する。

2 日時・場所

平成25年5月25日(土) 8:30~16:00 群馬大学理工学部

3 参加者 1年生全員、TA(SSHクラブの2年生)21名

4 日程

8:30 生徒集合

10:00 群馬大学着

10:00~11:00 オリエンテーション

10:00~10:20(20分) SSHについて

10:20~11:00(40分) 大学とは

11:00~11:30 実験説明

11:30~12:00 実験室見学・キャンパスツアー

12:00~13:00 昼食

13:00~16:00 実験(9講座)

①キレート滴定 ②電気泳動実験 ③顕微鏡でのぞくミクロの世界

④ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 ⑤ワイヤレス電力伝送実験

⑥Flashを使ったプログラミング体験 ⑦金属引張試験A・B

⑧堰を超える流れに関する水理実験 ⑨光の干渉を利用した測定A・B

16:30 群馬大学発

18:00 栃高着

それでは、実験講座の様子を写真で紹介します。

オリエンテーションの最初は、SSHの説明です。真剣に聞いています。写真3枚目は、TAの2年生

たちです。今年からSSHクラブに入った2年生は、1年生を教えるTAとして参加しています。

オリエンテーションの2番目は、群馬大学の石間先生より大学、学部の説明がありました。

ここからは、今回のメイン、それぞれの実験講座の様子です。

1 キレート滴定

(キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水の全硬度を

算出する。)

先生の説明を真剣に聞いています。薬品を使うので白衣、ゴーグルは必須です。また廃液処理も

重要な最後の作業です。

2 電気泳動実験

(代表的なタンパク質分析法である電気泳動法が化学や物理の原理を応用したものであることを

実習を通して学ぶ。)

ゲルを作製したり、マイクロピペットの使用方法を学んでいます。

3 顕微鏡でのぞくミクロの世界

(顕微鏡を用いてパン酵母や牛乳のミクロの世界を観察・考察しながら、顕微鏡の取り扱いの

基礎を学ぶ。)

大学の最新の顕微鏡で、酵母菌を観察しています。ただ観察するだけではなく、細胞計数盤を

使って(写真2枚目)500gの酵母菌の個数を計算して出します。ベターな数字が出たでしょうか。

4 ペーパークロマ グラフィーによる物質の分離と解析

(本テーマに関する講義と実験を通じて理科、特に化学の分野において重要な分離技術の

基礎を学ぶ。)

光合成色素の分離実験です。まずは、材料の葉を乳鉢でよくすりつぶすところから始めます。

抽出した葉の色素は短冊状のペーパー(濾紙)につけて、有機溶媒で展開します。有機溶媒が

拡散しないようにガラスケース内に密封します。色素が少しずつ分かれてきているようです。

5 ワイヤレス電力伝送実験

(無線タグ-例suica-などで使われている、電線を用いないワイヤレス電力伝送実験をおこなう。)

説明が終わり実験に取りかかっています。配線板です。ワイヤレスにするためには、たくさんの

ワイヤーが必要なのですね。この後伝送できたかどうかを、LEDの光で確かめました。

6 Flashを使ったプログラミング体験

(Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体験する。)

先生やTAにアドバイスを受けながら、プログラムしていきます。初めてなのだから、どんどん質問して

前進あるのみ。

7 金属の引張試験

(引張試験を行い金属の変形過程を観察するとともに強度も調べる。また電子顕微鏡を用いて破断面

を観察する。)

A 引張試験の実験装置は写真3枚目です。バケツに水を入れて、バケツの取っ手の上部にある

白いバンドを切断します。バンドの変形による強度の違いを調べていきます。

B 説明の後、電子顕微鏡で破断面を観察しています。

8 堰を超える流れに関する水理実験

(堰を超える流れについて、常流と射流の様子と射流状態を回避するための工夫を水理実験に

よって検討する。)

模擬用水路に水が流れていきます。写真2枚目左端を見るとかなりの水量だということが

わかります。まるで滝のようです。水路の途中に人工的に堰を作り、堰を超える流れを観察

しています。

9 光の干渉を利用した測定

測定A 光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用してレンズの

曲率半径を測定する。

測定B 光の干渉を利して何が測定できるか理解し、例として回折格子を 用いて原子からでる光の

波長を測定する。

9は概要の説明後、どちらかを選択しました。左がニュートンリング、右が回折格子です。ともに

内容は高度で難しい実験ですが熱心に取り組んでいました。

実験が終わってそれぞれの教室から、生徒たちが本部に戻ってきます。生徒全員集合し、群馬大学の

大沢先生より講評をいただきました。

その後、1年生の代表が、あいさつをしました。今回の実験教室に対し、群馬大学への感謝の気持ちを伝え

ました。すべて終わって少しほっとする生徒たち。最後にSSHクラブへの入部についての説明がありました。

群馬大学の皆様、お世話になりました。そして、ありがとうございました。

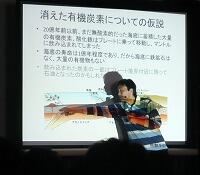

SSH発展研究(2年生)~生物分野講義

2年生を対象に実施されていきます。

2年生を対象に実施されていきます。東京大学大学院理学系研究科の准教授 舘野正樹先生(本校

第78回卒)により

『地球の歴史・生命の歴史

~大気中二酸化炭素濃度の変遷を読み解く』

という内容で行われました。講義の後には,身近にある環境に関する疑問・質問が多くの生徒からありました。

SSH基礎研究ガイダンス~1年生

① 化学実験器具の扱い方

② 身近にある数学の不思議

③ 表現の仕方・伝え方

の内容で実施されます。

出張講義行われる

平成25年3月15日(金)、18日(月)、21日(木)の3日間にわたって、出張講義が行われました。11大学、12学部の先生方から、それぞれの専門分野について、アカデミックな講義を行っていただきました。大学受験に向けて日々努力する栃高生にとっては、受験勉強の「先の世界」に触れることのできる、たいへん貴重な時間となったようです。

出張講義 タイトル一覧(実施日別)

3月15日(金)

・感染症とワクチン

・地球環境修復と両立した再生可能エネルギー(バイオ燃料)生産

・数式で画像を見る

・刑罰が果たすべき役割について考える

3月18日(月)

・ワイヤレスエネルギー転送技術~携帯電話から宇宙開発まで~

・免震・制振技術を用いた建築構造デザインの可能性

・証券投資を通じて学ぶファイナンス

・TDLの政治学

3月21日(木)

・サイボーグ技術と医用福祉機械の展開

・今、シリコンがおもしろい!

・田舎の泌尿器科勤務医の話

・異文化コミュニケーション~自分探しの旅へのパスポート~

出張講義 大学一覧(50音順)

茨城大学 金沢大学 埼玉大学 筑波大学 電気通信大学 東京大学 東京外国語大学 東京工業大学 東北大学 一橋大学 山形大学

ウニの受精と幼生の観察

お茶の水女子大より、「海からの贈り物、ウニの受精実験キット(海洋教育促進プログラム)」

が届きました。早速1年は生物基礎で、2年は生物Ⅰの授業で実験を行いました。実験材料の

ウニの卵と精子は、状態が大変良好で、100%の受精膜の形成率に生徒は感動していました。

特に受精膜の上がりはじめの受精丘も確認できました。

2月21日に受精したものは1週間でプルテウス幼生まで進んでいます。日にちをずらして受精

させたので、胞胚期やプリズム幼生も見せることができました。写真は実験の様子です。

SSHクラブ員、群馬大学工学部へ

群馬大学工学部へ出向いた。

目的はそれぞれが考えてきた研究課題について発表し、大学の先生からのアドバイスを受けることである。

10時に開会し、1人1人が持ち時間2分で発表した。

開会のあいさつ 2分の持ち時間の発表

発表は、50分で終了し、その後、大学の先生方から講評をいただいた。研究に大切な動機が薄いことや、

しっかりとした仮説を立ててみようとか、限られた日数で、ある程度の成果が出せる計画を立てるなど、厳しい

けれど、とても重要なアドバイスを受けることができた。

その後、約1時間、物理・情報、化学、生物の3つに分かれ、それぞれに大学の先生がついてくれて、

話し合う時間を持つことができた。

物理・情報 化学 生物

生徒たちは、先生のアドバイスをもとに、さらに検討を加え、動機、仮説、研究計画を組み立てて、

研究活動に入ります。

足利高校SSH生徒研究成果発表会参加報告

平成24年度足利高等学校スーパーサイエンスハイスクール生徒研究成果発表会への参加報告

平成25年1月22日(火)14:00~15:30、足利高等学校において生徒研究成果発表会が

行われ、出席してきました。足利高校は、SSH初年度の高校で、本校と同じです。

はじめに足利高等学校校長および、科学技術振興機構理数学習支援センター先端学習担当

調査員の田口英彦様より、開会の挨拶がありました。

成果発表は (1)研修報告の部 (2)研究報告の部にわかれて行われました。

研修報告の部14:10~14:40

目次1~6の順番で行い、一つの発表に2,3人の生徒が担当して、流れるように発表していま

した。パワーポイントは、効果的に作成されており、わかりやすかったです。

1 足利学校研究

2 スーパーカミオカンデ、京都大学防災研究所研修

3 宇都宮大学遺伝子解析研修および授業実施報告

4 日本科学未来館

5 オープン理科教室

6 数学オリンピック

足利学校研究 スーパーカミオカンデ研修

日本科学未来館発表者 会場の様子

研究報告の部14:40~15:10

1 環境と健康「イタイイタイ病・水俣病について」 保健体育科課題研究

2 酸化チタンによるメチレンブルーの分解実験について

3 懸垂曲線について

以上3つが報告されました。現在進行中の研究であり、この研究がさらに発展することを

祈っています。

最後に、今回発表した生徒全員が登壇しました。礼をして席に戻ると思いましたが、何と

その場で質疑応答が始まりました。

大学の先生方からの質問に、しっかりと答えていたのが印象的でした。かなり緊張した

のではないかと思いました。

最後に、運営指導委員の明治大学先端数理科学研究科教授 小川知之様より講評が

ありました。

研修および研究を実施し、それを発表して、最後に質疑応答をする。サイエンスリテラシー

の根幹を表現した発表会でした。

科学の甲子園結果報告

栃木高校は8チーム出場(県全体では14校31チーム出場)。

最も良い結果を残したのは、2年生で結成されたチームで第3位。さらに、出場8チーム中6チームが10位以内入るという素晴らしい結果を残すことができました。

来年度は、1年生が中心となり優勝を目指して頑張ってほしいと思います。

3位に入賞した2年生チーム

SS情報Ⅰ 授業風景

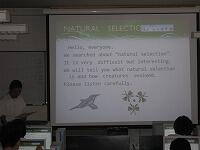

3学期となり,SS情報Ⅰにおいて,英語科とのティームティーチング第2弾が始まりました。

プレゼン用発表演習を通して,一人一人が聞き手を意識した分かりやすいプレゼンを堂々と

できるようになることを目指します。

以下の画像は,2学期に行った授業の風景です。

慣れないながらも,英語で発表しています。

サイエンスラボラトリー 群馬大学第2回科学実験教室

サイエンスラボラトリー(SSH事業)

群馬大学第2回科学実験教室

平成24年11月23日(金) 希望生徒157名はバス4台に分乗し群馬大学に行きました。

12時30分から15時30分 各班に分かれて科学実験教室を行いました。実験の様子を紹介します。

1 キレート滴定

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水の全硬度を算出します。

2 ルミノール反応

ルミノールを合成し,血液の鑑識に利用されているルミノール反応を行って紫青色の発光を確認します。

3 タンパク質の電気泳動

代表的なタンパク質分析法である電気泳動法を学びます。

4 ペーパークロマトグラフィーよる物質の分離と解析

本テーマに関する講義と実験を通じて化学の分野において重要な分離技術の基礎を学びます。

5 ロボット工房

最新のLEGOとプログラミングソフトで,ロボットづくりに挑戦!あなたの手でロボットに命を吹き込もう。

6a 振動現象を利用した測定

振動を利用して何が測定できるか理解し、例としてねじれ振り子を利用して剛性率を測定します。

6b 光の干渉を利用して測定

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用してレンズの曲率半径を求め

ます。

7 災害時避難者のサバイバル能力向上のための体験実習

災害避難時に有効な「生き抜くための自主防災技術」として、空缶と紙パックで米を炊く体験(通称「サバイバ

ルめし」) を行います。

8 Flashを使ったプログラミング体験

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体験します。

9 電子回路工房

実験では,アンテナ,ダイオード,電子回路から構成される回路を実際に作成し,その動作を理解するとともに

アンテナの特性について実験します。 屋上でラジオを聞きます。聞こえた?

第1回と同じく、今回も9班で実験を行いました。 群馬大学の先生より講評をいただき、

生徒代表がお礼の言葉を述べて、今年度の科学実験教室は終了しました。

群馬大学の先生方、および院生の皆様、大変お世話になりました。そして、ありがとうございました。

科学の甲子園に参加してきました。

本校の物理部と一、二年の希望者が、第二回科学の甲子園栃木県大会に出場しました。

昨年度は3チームの出場でしたが、今年は8チーム(1チーム6名×8=48名)の出場。

出場14校中最多となりました。

競技は以下のような内容で行われました。

<筆記競技>

理科(物理、化学、生物、地学)、数学、情報の問題やその融合問題を6名で分担、協力して解く。

<実技競技>

サイエンスコミュニケーションゲーム

前半は、チーム内の3名が与えられた構造物の説明や組み立て方を、文章で正確に表現。

後半では、残りの3名が前半チームが書いた記述内容を見て、その構造物を再現する。

後半チームが作った構造物が正確に再現されているかで競う。

難しい問題が多く生徒たちは苦戦していましたが、とても楽しんで取り組んでいました。

優勝チームは3月に兵庫県で行われる全国大会に出場となります。

後日発表される結果が楽しみです。

理工系留学生による科学英語講座開催

11月19日(月)午後、SSH事業の一環として1・2年生対象に科学英語講座が開かれました。宇都宮大学工学・農学研究科に学ぶシリアやガボン、モーリタニア、タイ、マレーシア、インドネシア出身の留学生を招き、現在取り組む研究などについて英語で発表をしてもらいました。その後、本校生は苦戦しながらも英語で質問をしていました。

学問研究 つくば・東京

去る11月8日(木)に、一年生SSH行事「学問研究 つくば・東京」を実施しました。

6コースに分かれ、つくば市や都内の大学・研究施設を訪問し、見学・実習を行いました。

Aコースは、筑波学園都市内にある「高エネルギー加速器研究機構」を訪問しました。

当機構の名誉教授で栃木高校のOBでもいらっしゃる高崎史彦先生に講義をしていただきました。午後は、プラスチックシンチレーターと光電子増倍管を使って、実際に宇宙線を検知するという実習を行い、目に見えない素粒子を体感することが出来ました。

Bコースは同じく筑波研究学園都市の「物質・材料研究機構」を訪問しました。

シャルビー衝撃試験や引張試験などの実習や走査型電子顕微鏡、光学顕微鏡を見学しました。

C・Dコースはともに午前に筑波大学を訪問し、大谷奨准教授より大学での学びに関する講話を伺い、大学ギャラリーを見学しました。大学生の日常を垣間見ることができました。

午後は分かれて、Cコースは農業生物資源研究所へと移動し、ブロッコリーのDNA抽出の実験に参加しました。実験の後は、農業生物ジーンバンクへと移動し、資源保全への取り組みについて説明を受け、ジーンバンクを実際に見学しました。

Dコースは作物研究所に移動し、遺伝子組み換え技術に関する講話をいただき、遺伝子組み換え作物の研究施設をバスの車窓から見学しました。

Eコースは先進技術館TEPIAとMicrosoft社、ANA機体メンテナンスセンターに行ってまいりました。

先進技術館TEPIAでは,医療や身近な生活,エネルギー開発などの様々な分野に活用されている最先端の技術を見学しました。

Microsoft社では、インターネットを利用して、海外にいる社員の方に直接質問するという体験ができました。

Fコースでは、清水建設の技術研究所と科学未来館を訪問しました。

清水建設では免震構造についての簡単な講義、研究所の展示場の見学、大型の建築物を設計する際に行われる風洞実験についての説明、風洞での強風体験などを行いました。

科学未来館では各自で常設展示物を見学した後、講義室にて放射線についての講義を受け、同じく放射線に関する実験を体験活動として行いました。

各コースとも普段の生活では学ぶことのできない貴重な経験ができたと思います。

大学での学問や将来の進路を考えるきっかけにしてほしいと考えています。

最先端技術講話・学科説明会

サイエンスラボラトリー 群馬大学第1回科学実験教室

10月20日(土)

サイエンスラボラトリー(SSH事業)

群馬大学第1回科学実験教室

10月6日(土)に本校で行われた実験のガイダンスで、各コースごとの実験の目的や、実

験方法を学習し、今回の実験に臨みました。場所は群馬大学工学部の実験教室で参加者

は、1年の生徒たちです。

日程

6号車 Flashを使ったプログラミング体験の参加者

生徒集合 8:20

学校出発 8:30

実験・実習 10:00~13:00

学校着 14:30

1~5号車

生徒集合 10:50

学校出発 11:00

大講義室集合 12:20

実験・実習 12:30~15:30

学校着 17:00

各教室での実験の様子を紹介します。

1 キレート滴定

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水の全

硬度を算出する実験です。生徒たちは白衣、ゴーグルという出で立ちで、熱心に実験に取

り組んでいます。

2 ルミノール反応

ルミノールを合成し,血液の鑑識に利用されているルミノール反応を行って紫青色の発光を

確認する実験です。こちらも毒性のある薬品を使用するため、白衣、ゴーグルは必須です。

3 タンパク質の電気泳動

代表的なタンパク質分析法である電気泳動法が化学や物理の原理を応用したものである

ことを実習を通して学ぶ講座ですが、マイクロピペットの使用法から学び、ポリアクリルアミド

ゲルを作成し、電気泳動装置にタンパク質を注入するなど、手先の細かい作業が続きまし

た。

マイクロピペット使用中 先生の説明

電気泳動装置

4 ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析

理科、特に化学の分野において重要な分離技術の基礎を学ぶ実験です。今回は葉の色

素の分離を行いました。ここでもマイクロピペットを使用しています。大学では必須アイテムで

す。

マイクロピペットで抽出液をロート上の濾紙へ 濾過した植物色素

色素の展開

5 ロボット工房

最新のLEGOとプログラミングソフトで,ロボットづくりに挑戦します。

プログラミング中 ロボットを動かします。

6 ①振動現象を利用した測定

振動を利用して何が測定できるか理解し、今回はねじれ振り子を利用して剛性率を測定

します。

②光の干渉を利用して測定

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用してレンズ

の曲率半径を求めます。

ニュートンリングの測定機器 グラフ作成中

7 災害時避難者のサバイバル能力向上のための体験実習

災害避難時に有効な「生き抜くための自主防災技術」として、空缶と紙パックで米を炊く体

験(通称「サバイバルめし」)を行います。

炊飯中。赤子泣いてもふた取るな 空缶 上は釜 下はコンロ

燃料は牛乳パック

炊きたてのご飯。おかずは食べるラー油。おいしかった。

8 Flashを使ったプログラミング体験

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体験しま

した。

9 電子回路工房

半導体、およびデバイスとしてもっとも簡単なダイオードから高度な集積回路ICまで学び、

続いて,電磁波およびアンテナなどについて学びます。実験では,アンテナ,ダイオード,

電子回路から構成される回路を実際に作成し,その動作を理解するとともに,アンテナも作

成し、その特性について調べます。

完成した回路 ダンボールでアンテナ作成中

ラジオは聞こえるか。

それぞれのコースの実験で、生徒たちは熱心に実験に取り組みました。よく学習し、興味を広げることができ、次につながる貴重な体験になりました。実験では群馬大学の先生方をはじめ、たくさんの大学院生たちのサポートのおかげで充実した実験をすることができました。生徒たちを指導していただき大変ありがとうございました。

サイエンスラボラトリー 第1回科学実験教室(本校)

群馬大学 第1回科学実験教室(栃高)

9月29日に群馬大学でガイダンスを行い、その後科学実験教室のコースの希望を取った。本日はそのコースごとの実験のガイダンスを、本校において実施した。全部で9コース。15名あるいは30名のグループである。自然科学への高い興味関心を有する生徒になってほしい。

コースの説明

1.キレート滴定 30名

キレート滴定法の中で最も一般的に利用されるエチレンジアミン四酢酸を用いて,水

の全硬度を算出する。

2.ルミノール反応 30名

ルミノールを合成し,血液の鑑識に利用されているルミノール反応を行 って紫青色の

発光を確認する。

3.タンパク質の電気泳動 30名

代表的なタンパク質分析法である電気泳動法が化学や物理の原理を応用したもので

あることを実習を通して学ぶ。

4.ペーパークロマトグラフィーによる物質の分離と解析 30名

本テーマに関する講義と実験を通じて理科、特に化学の分野において重要な分離技

術の基礎を学ぶ。

5.ロボット工房!! 30名

最新のLEGOとプログラミングソフトで,ロボットづくりに挑戦!あなたの手でロボットに

命を吹き込もう.

6-a.振動現象を利用した測定 15名

振動を利用して何が測定できるか理解し、例としてねじれ振り子を利用して剛性率を

測定する。

6-b.光の干渉を利用して測定

光の干渉を利用して何が測定できるか理解し、例としてニュートンリングを利用して

レンズの曲率半径を求める。

7.災害時避難者のサバイバル能力向上のための体験実習 15名

災害避難時に有効な「生き抜くための自主防災技術」として、空缶と紙パックで米を炊

く体験(通称「サバイバルめし」)を行う。

8.Flashを使ったプログラミング体験 30名

Flashを使った未完成のプログラミングを完成させるというスタイルでプログラミングを体

験する。

9.電子回路工房 30名

講義では,まず半導体およびデバイスとしてもっとも簡単なダイオードから高度な集積

回路ICまで学ぶ。続いて,電磁波およびアンテナなどについて学ぶ。実験では,アン

テナ,ダイオード,電子回路から構成される回路を実際に作成し,その動作を理解する

とともに,アンテナの特性について実験する。

1 キレート滴定 2 ルミノール反応

5 ロボット工房!! 6b 光の干渉を利用して測定

8 Flashを使ったプログラミング体験 9 電子回路工房

1年生全員が希望のコースに別れて、ガイダンスを受けた。全教室プロジェクターで説明

した。実際に使う実験器具を持ってきて、演示実験を行った教室もあった。大学の先生なの

で、ときには難しい説明もあったが、生徒たちは熱心に聞き、実際に実験する10月20日に

向かって、興味を高めた。

SSH サイエンスラボラトリー

9月29日(土) SSH サイエンスラボラトリー

1年生全員参加で、群馬大学工学部において実験実習ガイダンスを行った。

8:20栃木高校をバス6台で出発し、9:45に群馬大学に到着。

10:00~11:00 オリエンテーション(総合研究棟402号室)

11:00~12:00 研究室訪問①

6グループに分かれ、群馬大学の先生の案内で校内を巡った。

昼食

13:00~14:30 実験演習ガイダンス

14:30~15:30 研究室訪問②

午前とは違うグループに入り、研究室を巡った。

16:00 すべて終了しバスに向かう。

今回の群馬大学でのガイダンスをもとに、次週本校で行われる群馬大学科学実験

教室のコースを選択することになる。コース選びに有意義な時間を過ごすことができ

た。

SSH生徒研究発表会参加

スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会

8月8日(水)~9日(木) 会場 パシフィコ横浜(全国から177校の参加)

物理部生徒6人とSSH生徒研究発表会(全国大会)に参加した。

8月8日(水)

9:00~10:00 開会・講演(国立大ホール)

全体会場 講演 九州大学 若山正人

講演内容 ユビキタス数学

10:30~12:30 ポスター発表・アピールタイム

14:00~17:00 ポスター発表・アピールタイム

ポスター発表会場入口

17:30~18:00 代表校選出、発表、講評

8月9日(木)

9:00~11:20 代表校による口頭発表

12:20~13:40 ポスター発表

14:00~15:30 表彰・全体講評・閉会

本校も来年はポスター発表をするので、生徒たちは、少し緊張しながらも、いろいろなこと

を吸収していた。

SS基礎研究 授業の様子

「科学技術との向き合い方」というテーマに沿って、個別学習に基づいたグループ学習が行われました。具体的には、科学技術の進歩によるメリットとあわせて、科学技術の進歩が潜在的に有しているデメリットについても討議しました。グループでの意見交換などを通して、先端的な研究・開発の有する可能性は非常に大きいがゆえ、その技術を用いる人間の性質がよりいっそう問われる時代になるという、科学と倫理のバランスについて学ぶことができました。これから各々が研究テーマを模索していく上で、貴重な視点を獲得できたようです。

SSH…「SS基礎研究」始まる

1年生を対象とした「SS基礎研究」が9月20日(木)から始まりました。「SS数学」2講座、「SS物理」「SS化学」「SS生物」「SS課題設定」各1講座の計6講座を1学年6学級でそれぞれ展開し、6週かけて一回り、これを二回りする計画です。今回は、「SS物理」「SS化学」「SS生物」の3講座の様子を写真でお知らせします。どの講座も、普段は見られない生き生きとした生徒達の眼差しが印象的でした。

「SS物理」 「SS物理」 「SS生物」

「SS生物」 「SS化学」 「SS化学」

SSH説明会(1年生)

2、3年生を対象とした「SS情報Ⅰ」は、既に6月より展開されていますが、主に1年生を対象とした「SS基礎研究」と「サイエンスラボラトリー」が、2学期から開始されます。

これに先立ち、9月10日(月)7限目第1体育館において、1年生全員にその説明会を実施しました。今年度は、本校SSH初年度ということからスタートが遅れ、今後短期間に様々なSSH事業が展開されることになります。

なお、それぞれの事業の内容については、本メニュー上部にある「栃高SSHの特色」の各項目をクリックしてご覧ください。

栃木県立

栃木高等学校

〒328-0016

栃木県栃木市入舟町12-4

TEL 0282-22-2595

FAX 0282-22-2534

※ 画像等の無断転載・引用を禁止します