文字

背景

行間

【定時制】1月の給食

今月の献立はコチラ→→→1月献立表.pdf

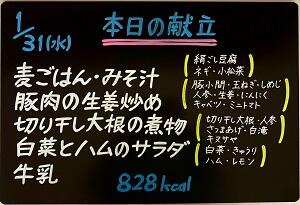

1月31日(水)

今日は、卒業生対象の学年末テスト最終日でした。主菜の豚肉の生姜炒めは、栃木県産の豚肉を使用し、玉ねぎ、しめじ、人参とともに炒めました。豚肉には糖質の代謝を促進するビタミンB₁が豊富に含まれています。また玉ねぎに含まれるアリシンは、ビタミンB₁の吸収率を高めます。ビタミンB₁もアリシンも疲労回復効果があるので、連日のテストでお疲れ気味だった卒業生にとっては、嬉しい給食だったかと思います。

明日は予餞会です。お楽しみバイキングを実施します!

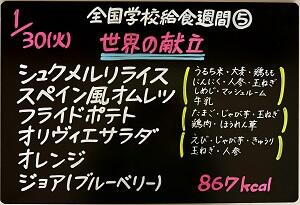

1月30日(火)

今日は全国学校給食週間五日目(最終日)です。今日は世界の献立でした。シュクメルリとは、グリルチキンとにんにくをクリームソースで煮込んだ、伝統的なジョージア料理です。柔らかくて大きな鶏肉と、パンチのきいたにんにくが相性抜群でした。オリヴィエサラダとは、角切り野菜をマヨネーズで和えたロシアのポテトサラダです。約150年前にモスクワのレストランのシェフによって考案された料理で、別名「首都サラダ」と呼ばれ、お正月やお祝いの日に家庭でよく食べられます。

学校給食週間はいかがでしたか。みなさんが普段食べている給食には、安心安全なおいしい給食を届けたいという想いがたくさん込められています。感謝の気持ちを持っていただきましょう。

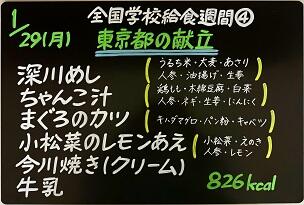

1月29日(月)

全国学校給食週間の四日目です。今日は東京都の献立でした。深川めしは、東京都江東区深川地域発祥の漁師めしです。江戸時代、深川地域の漁師が東京湾でよく採れるあさりを使って炊き込みご飯を作ったのが始まりだそうです。ちゃんこ汁は、鶏肉や野菜をたくさん入れて、力士が食べる「ちゃんこ鍋」のような汁物にしました。小松菜は、江戸時代に江戸川近くの小松川周辺で栽培されたことから、徳川吉宗がこの名を付けたといわれる東京生まれの野菜です。まぐろのカツは、大きなキハダマグロを厨房でひとつひとつ衣付けし、サクッと揚げました。食べ残しが少なく、喫食率も高かったです。

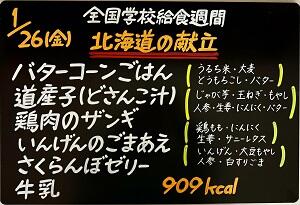

1月26日(金)

全国学校給食週間の三日目です。今日は北海道の献立でした。北海道は豊かな自然に囲まれ、海や畑でたくさんの食材が収穫されます。今日の給食で使用した玉ねぎ、人参、じゃがいも、とうもろこし、いんげんを始め、多くの農産物が全国一位の生産量となっています。「道産子」とはその名の通り「北海道で生まれたもの」という意味があります。道産子汁は、北海道の名産の野菜やみそ、バターを使ってまろやかで濃厚なスープにしました。修学旅行に行った3年生に、北海道で美味しかったものを聞いたところ、朝、自分たちで釣ったイカをその場で捌いてもらって食べた「イカ刺し」と答えてくれました。

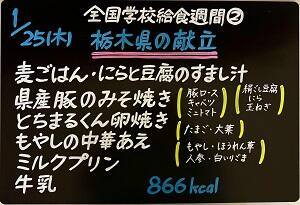

1月25日(木)

全国学校給食週間の二日目です。今日は栃木県の献立でした。主菜の「県産みそ焼き」は、栃木県産の豚ロースに、県産のみそ、酒、みりん、酒などをしっかり漬けて、柔らかく焼き上げました。とちまるくんの焼き印がついた卵焼きは大人気で、全員が持っていき、食べ残しはゼロでした。すまし汁にはたっぷりのニラを、和え物にはもやしを使用しましたが、どちらも栃木県産で、香りがよくとても美味しかったです。喫食率がとても高く、生徒たちも楽しんでくれたようでした。

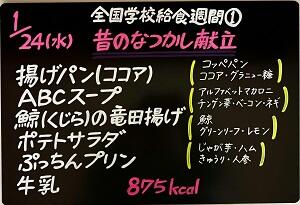

1月24日(水)

本日から1週間は、全国学校給食週間です。一日目の今日は、昔懐かしい給食献立でした。揚げパンが給食のメニューに登場するようになったのは昭和27年頃。大田区の小学校に勤務していた調理師が『固くなったパンをどうやったら子どもたちに美味しく食べてもらえるか』と考え、揚げパンを作って病気で学校を休んだ児童の家に届けさせたことが始まりだそうです。

そして主菜は、昭和30年~40年代頃の学校給食のエース、鯨の竜田揚げでした。当時の日本は捕鯨大国で、安価で栄養価の高い鯨肉は、子どもたちには欠かせない栄養源だったそうです。今日はほとんどの生徒が初体験で、少量を持っていく生徒が多かったのですが、良い食体験になりました。

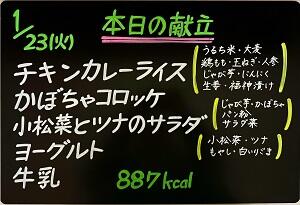

1月23日(火)

今日は人気のカレーライスでした。大盛りを持っていく生徒がたくさんいました。副菜はかぼちゃコロッケでした。かぼちゃは「冬至に食べると病気にならない」と言われるほど、栄養価の高い野菜です。ビタミンACE(エース)と呼ばれる抗酸化作用の強いビタミンが豊富に含まれています。ACEを一緒に摂取する相乗効果によって、美肌効果も期待できます。ただし、糖質が他の野菜に比べて高めなので、食べすぎに注意しましょう。

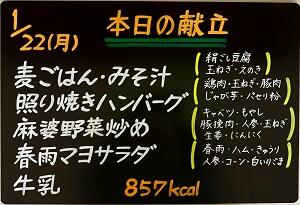

1月22日(月)

照り焼きハンバーグは、醤油、砂糖、みりん、水、片栗粉を煮詰めて、蒸し焼きにしたハンバーグの上からかけました。人気のハンバーグに生徒好みの甘めのソースで、多くの生徒が完食していきました。麻婆野菜炒めは、大ぶりに切ったキャベツが挽肉と絡んで、山椒の香りがよく、ごはんがすすむおかずだったと好評でした。

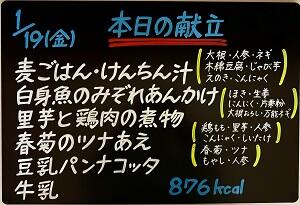

1月19日(金)

主菜には「ホキ」を使用しました。甘めのおろしソースが好評でしたが、ホキ自体にも醤油、酒、生姜、にんにくなどで下味をつけて揚げたので、旨味たっぷりでした。和え物で使用した春菊は、冬が旬の野菜です。その独特の香りには胃腸の調子を整える効果もあるといわれています。また抗酸化作用が強いβ-カロテン、ビタミンやミネラルも豊富で、栄養満点の野菜です。喫食率は低めでしたが、食べ残しはとても少なかったです。

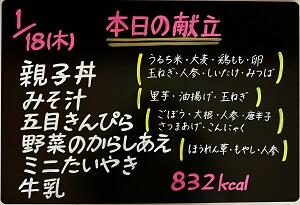

1月18日(木)

今日は生徒から「うるち米ってなんですか?」と質問がありました。お米は「うるち米」と「もち米」の大きく2種類に分けられます。うるち米は普段私たちが食べているご飯のこと。もち米は名前の通り「もち」にするためのお米です。うるち米は、きりたんぽや五平餅に使われたり、上新粉に加工されたりします。上新粉はコシが強いので、柏餅や草餅など、和菓子作りによく使われます。ちなみに「日本酒」の原料にもうるち米が使われていますが、これは食用ではなく、日本酒づくりを目的に作られた「酒造好適米」と呼ばれるお米を使って作られています。

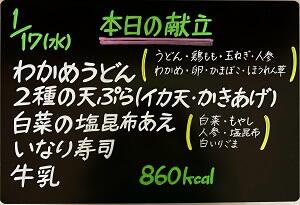

1月17日(火)

今日のメインはわかめうどんでした。うどんのスープには鶏肉、玉ねぎ、人参を入れたので、お肉と野菜のだしがしっかり出ているとても美味しいスープでした。別皿のトッピングとして、たっぷりのわかめ、かまぼこ、ほうれん草、ゆで卵を付けました。わかめには食物繊維やカルシウム、マグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。その他、いか天、かきあげの2種の天ぷらも付き、とても豪華なうどんになりました。

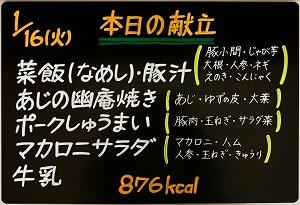

1月16日(火)

幽庵焼きとは、「幽庵地」とよばれている漬けダレに魚を漬けてから焼いた料理のことをいいます。幽庵地とは、酒、醤油、みりんを同じ分量で合わせ、そこへ柚子やすだち、かぼすといった柑橘類を加えた漬けダレのことです。柑橘系の香りがよく、さわやかな風味を味わえるのが特徴で、アジのほかにも鮭やさわら、ぶりや鯛などでも美味しくいただけます。

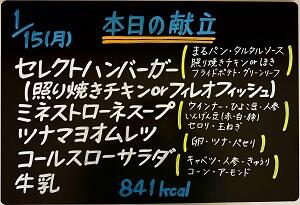

1月15日(月)

今日はパンに挟む主菜を「照り焼きチキン」と「フィッシュフライ」の2つから選んでもらいました。事前に希望調査を行わずに実施しましたが、ほぼ同じくらいの人気でした(写真の左がチキン、右がフィッシュ)。ミネストローネスープは、角切りの野菜や具材の旨みをしっかり感じられて、大変満足感がありました。生徒にあまり好まれない豆類ですが、オイルを使用したスープにすることで美味しく食べることができます。

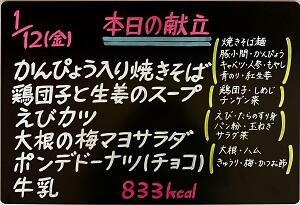

1月12日(金)

今日はいつも人気の焼きそばに、県産のかんぴょうを入れました。かんぴょうの食感と風味を感じられるひと皿で、食べ残しもほとんどなく好評でした。栃木県は国産かんぴょうの9割以上を生産する日本一の産地です。主に巻き寿司でお馴染みですが、今日のように焼きそばに入れたり、みそ汁の具やサラダ、煮物などでも存在感を発揮する万能食材です。食物繊維やカリウムが豊富に含まれています。

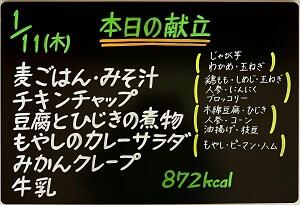

1月11日(木)

チキンチャップは、豚肉と野菜をケチャップとウスターソースで煮詰めて酸味を飛ばし、甘めの味付けに仕上げました。付け合わせのブロッコリーとも相性抜群でした。もやしのカレーサラダは、鮮やかな黄色が食欲をそそります。和える際にもカレー粉を使用しましたが、茹でる際の湯の中にもカレー粉を少量入れることで、もやしが黄色に色づき、出来上がりがよりきれいになります。

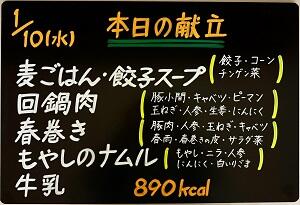

1月10日(水)

今日の主菜は回鍋肉でした。野菜を大きめに切り、彩りと食感を楽しめる一皿にしました。人気の主菜で、食べ残しはほとんどありませんでした。日本の回鍋肉は、薄切りの豚肉とキャベツを使用した甘辛い味付けが一般的ですが、本場中国では、豚の塊を厚めに切り、キャベツではなく葉ニンニクを使って、辛みが強い回鍋肉が主流のようです。機会があれば食べてみたいものですね。

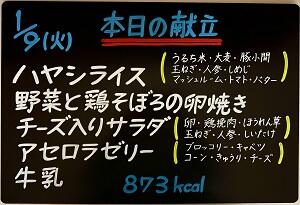

1月9日(火)

今日から3学期のスタートです。ハヤシライスは、たっぷり入れたトマトの酸味がきいていて、コクがありながらもさっぱりといただけました。手作りの卵焼きは、ぎっしりと野菜が詰まっていて、鶏そぼろの旨みが美味しいひと皿でした。始業式ということでたくさんの生徒が食べに来て、食べ残しもほとんどありませんでした。

今年は暖かいお正月でしたが、これからどんどん寒くなっていきます。給食をしっかり食べて免疫力を上げ、今月も健康に過ごしましょう!