~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

→

→

→

→

数理科の皆さんは、このページを見てどのような実験をして考察したか記憶がよみがえってきましたか?他の人にコンパクトかつ明確に説明できるくらい、きちんと振り返っておきましょう。これこそ期末テスト対策ですよね。(^0^)

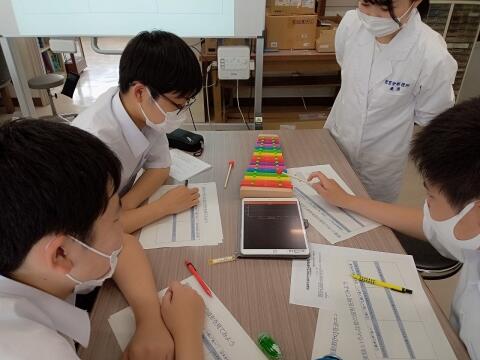

数理科学科では、普段の授業で実験の時間を十分に確保して、知識が確実に定着するよう心がけています。その一例を紹介します。

5月の終わりから6月のはじめにかけて、

2年生・3年生のクラスで硫黄の同素体を作る実験をしました。

ガスバーナーを使用する実験のため、感染症対策として、

教室を二つ使い、普段の半分の人数で行っています。

同素体とは簡単に言うと、同じ材料でできた違うかたちのものです。

(例えば、チーズとヨーグルトなど)

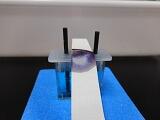

今回の実験では硫黄の粉末から

「単斜硫黄」(右)「ゴム状硫黄」(左)

を作成し、そこに加えて

「斜方硫黄」の3つを観察しました。

これらは作り方が異なるだけで、すべて同じ硫黄の粉末からできています!

まず単斜硫黄を作るときは弱火でまんべんなく加熱し、

完全に液体になったらろ紙に流し込みます。

表面が氷が張り始めたような状態になったら、

ろ紙を開くと・・・

単斜硫黄の特徴的な針状の結晶が観察できます。

このろ紙を開くタイミングが、初見ではかなり難しいと思うのですが、

2年生も、3年生もよく見極めていました!

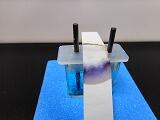

続いて、ゴム状硫黄の場合は、単斜硫黄とは違って強火で加熱していきます。

(もうすでに単斜硫黄とは違った様子が見られますね。)

液体の表面に気体が見え始めたら、水の中に流し込みます。

ビーカーの底に沈んだ物をピンセットでつかみだしてみると・・・

これを引っ張るとゴムのように伸びます!

伸ばしたときには「おぉ!」という歓声が上がっていました!

最後にルーペを使って、あらかじめ作られた斜方硫黄を観察しました。

こちらも単斜硫黄とは異なる、ひし形のような八面体(とくに青い丸)の結晶が観察できます。

この実験は最初、2年生だけで行う予定でしたが、

3年生からも「作ってみたい!」との声があり、

3年生でも実施することになりました!

3年生は、実験で実際に作ってみたものを観察してみて、

「結合の違いがこんな見た目の違いに現れるんだ」

と事前に学習したことと頭の中で結びついたようでした!

これからも、感染症対策を十分にしながら、様々な実験に取り組んで化学の楽しさを追求していきましょう。生徒の皆さんも白衣姿が板に付いてきましたね。(^_^;)

4月8日(日)に、平成29年度 宇都宮大学GSC成果発表会・修了式がありました。この日をもって、本校生6名が無事に卒業しました。

日時 平成30年 4月8日(日)

場所 宇都宮大学 アカデミアホール

スケジュール

10:00 開会式

10:05 iP-U概要報告

10:25 口頭発表

13:00 ミニコンサート

13:40 ポスターセッション

「ツカンカーメンのエンドウ豆 ~田の品種との比較~ 」

「日光の地質 ~地層・軽石から見える男体山付近の景観~」

15:00 修了式

ポスターセッションの様子

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。