令和3年度入学生 商業科

6/23探究⑧「まとめ・表現」

6/23探究⑧「まとめ・表現」

1年商業科、探究第8回目の授業では「まとめ・表現」について実施していきました。

前回、「情報の分析・整理」したものをポスターの形に変えていきます。発表自体は夏季休業後の二学期になりますが、「口頭」で伝える「ポスターセッション」の形で一人「3分間」の発表を予定しています。

最初にアウトラインを作成し、教員のチェックを通ったら実際のポスターを作成していきます。前回までの分析・整理の準備が足らないと今回の作業に入れず、四苦八苦する生徒も。

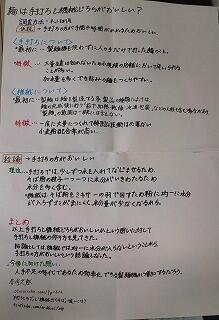

生徒への提示例として、私が長年疑問に思っていた『炭酸飲料は体に悪影響があるのか?』という問いを提示しました。私が中高生の時分、部活動において炭酸飲料は害として説明されていたのに、今はその風潮があまり感じられなかったのが「問いになった要因」です。

仮説①「炭酸自体に悪影響のある有害物質がある?」

仮説②「果糖ブドウ糖液糖が体に害を及ぼす?」

仮説③「糖分の摂取量が多いと害がある?」

等の仮説を立て、「問いの答え」を提示しました。答えを提示してこれで終わりではなく、「追加で疑問を感じていること」について言及しました。調べたり考えたりする中で疑問は次々に出てきますからね。

このような形で生徒それぞれの問いに対してポスター作りが進行していきます。

以下は生徒20班のテーマです。

『生徒のテーマ』

・水族館の水槽の中に大きい魚・小さい魚一緒に入れても良いのか

・遺伝によって身長は変わるのか

・日焼け止めはなぜ日焼けが防げるのか?

・友達が多い人と少ない人がなぜいるのか

・私立と県立の違いは何か

・ヨーロッパとアジアの音楽の違い

・クラス替えは誰がどんな方法で決めているのか

・和食と洋食のどちらが、健康によいのか

・USJで働いている人の稼ぎはいくら?

・何故、映画館に行ったらポップコーンなどが食べたくなるのか?

・なぜディズニーはランドとシーに分かれているのか

・なぜ動物によって特徴がちがうのか?

・どんなときに男女差別が起こるのか?

・なぜオフサイドのルールが変わるのか

・日本以外の曲なら洋楽に入るのか?

・麺は手打ちと機械どちらがおいしい?

・日焼け止めには効果があるのか

・なぜイチゴの品種改良をするのか?

・公園とはどういう物

・平安時代の食べ物は何があるのか

(6/30は期末考査)

6/9探究⑥「情報の収集」

6/9探究⑥「情報の収集」

1年商業科、探究第6回目の授業では「情報の収集」について実施していきました。

今回は前回に立てたテーマに対して情報収集をしていきました。

①テーマに対して仮説を立てる

②見通しを立てる

③確かな情報を得る

ということを繰り返していきました。調べるのみでは調べ学習になってしまい、仮説を立てるプロセスをおろそかになってしまうので注意が必要です。

タブレットPCを用いて教室で実施しました。Wi-Fiの関係上、インターネットの検索で思った速度がでないときもあり四苦八苦。逆に仮説を立てる時間を豊富に取ることができました。

6/16探究⑦「情報の整理・分析」

6/16探究⑦「情報の整理・分析」

1年商業科、探究第7回目の授業では「情報の整理・分析」について実施していきました。

前回必要な情報を集め、足りない生徒は授業外で調べ集めたものを今回は整理・分析していきました。

①「問い+答え+根拠」の形にする

②論理的な整合性が取れているか

③答えが、問の答えとなっているか

④説得力のある根拠か

の4点を重視していきました。教員との受け答えで、「これの根拠は?」「これはなぜ?」と聞いていくと、「確かに」「わからないから調べる」とさらにさらに深めていきます。

班の中には「麺は手打ちと機械、どちらがおいしいのか」というテーマにしている生徒がいました。とても気になることですよね。生徒に「『おいしい』ってどういうこと基準?」と聞くと、「……なんですかね」と言う反応も。『おいしい』は個人差もあり、程度の差もあり、数値化するのが難しいですよね。それでも、それが気になり調べた生徒たちが出した答えは、とても気になります。

また、絶対にしてはいけない「盗用」「ねつ造」「改ざん」についても触れ、誤った情報を扱わない、作らないことの必要性についても説いていっています。

<ポスターセッション>

5/19探究④「探究のプロセス」

5/19探究④「探究のプロセス」

1年商業科、探究第4回目の授業では「探究のプロセス」について実施していきました。

今回は「トモノカイ」のワークブック内にある「朝食を取らないことは、本当に健康によくないのか?」など三つの問いから選び、各生徒に実際に仮説を立ててもらいました。仮説を立てた後は、実際にインターネットから必要な情報を調べ、自分なりの答えと根拠をまとめ、その後班内で発表し考えをさらに深めていきました。

中には朝食を摂らない生徒や少量しか食べない生徒もおり、自身の生活を見直し始める人もいました。「朝食を取らないことは……」の問いに対しては、「朝食で何を食べたときの効能か」「健康とはそもそもどういう状態か」「高校生はどの程度朝食欠食率があるか」など様々なことを調べ考えていきました。 自分の仮説の通りにいかないこともありますが、生徒たちは自分の選んだ問いに対してひたむきに調べることができたようです。

※次回5/26は中間考査のため授業なし

6/2探究⑤「課題の設定」

6/2探究⑤「課題の設定」

1年商業科、探究第5回目の授業では「課題の設定」について実施していきました。

今回は、班グループで興味関心のある共通のテーマを設定し、様々なキーワードをウェビングマップ形式で書き出し、言葉のグループにしていきました。例えば、「学校」「家族」「スポーツ」「食べ物」「ファッション」などのテーマ。

ここでは「相手の考えや発想は絶対に否定しない!」というルールを確認し、新しいアイディアが出しやすい雰囲気作りをし、そこからテーマを決め、様々な問いを作っていきました。

「なぜ学校には私立と県立があるの」

「なぜ大きい水槽で大きい魚と小さい魚は共存できるの」

「身長を伸ばすことができるのか」

など興味深い問いが多々出てきました!すばらしい!