文字

背景

行間

日誌

活動報告「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」(令和3年度)

文部科学省地域協働事業に関する研究成果(課題研究)のご案内

文部科学省指定事業

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として令和元年度から3年間、Society5.0に代表されるこれからの社会で活躍できる「とちぎの共創型実践技術者」の育成を目的とした地域との協働による人材育成プログラムの開発に取り組んできました。この度、本校の研究成果を広く普及するため、本事業の特徴的な課題研究報告の一部を公開することになりました。つきましては、ご多用のところ恐縮に存じますが、多くの皆様にご覧いただき、ご指導とご助言を賜りますようお願い申し上げます。

1 公開期間 令和4年2月28日(月) ~ 令和4年3月18日(金)

予告なく期間・内容を変更する場合があります。

2 内 容

(1) 「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」報告

「デザイナーとの共創」 (建築デザイン科)

システム×デザイン思考の手法を用いた地域課題解決の取組

システム×デザイン思考の手法を用いた地域課題解決の取組

(2) 各科生徒研究報告

1 5軸マシニングセンタのマニュアル製作 (機 械 科)

2 VR研究(英語による発表) (電子機械科)

3 VVVFインバータの製作 (電 気 科)

2 VR研究(英語による発表) (電子機械科)

3 VVVFインバータの製作 (電 気 科)

4 校内の情報をデザインする~校内情報掲示システムの製作~(電子情報科)

5 建築に生かすIoT (建築デザイン科)

6 うつのみやイルミネーション事業への参加(環境設備科)

5 建築に生かすIoT (建築デザイン科)

6 うつのみやイルミネーション事業への参加(環境設備科)

7 私たちの考える未来のまちづくりについて(環境土木科)

3 そ の 他 上記内容の一部は、以下の各リンクからアクセスが可能です。

| No. | リンク先・ファイル名 | QRコード | ||||||||||

| (1) | https://youtu.be/z0XpvWQFKQY (1) システム×デザイン思考の手法を用いた地域課題解決の取組 建築デザイン科 9分 |

|

||||||||||

| (2)2 | https://youtu.be/HEem_aTq9vA 02 VR研究(英語による発表) 電子機械科 12分 |

|

||||||||||

| 7 | https://youtu.be/YsKfKEcvLVM 07 私たちの考える未来のまちづくりについて 環境土木科 11分 |

|

||||||||||

Webによる課題解決型インターンシップの実施について(環境設備科2年生)

1月20日(木)、27日(木)に「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(文部科学省)としてWebによる課題解決型インターンシップ」を実施しました。環境設備科2年生の生徒が協力企業の日神工業株式会社様から施工管理技術についての講話を頂き、それについて生徒からの質問と企業の課題解決方法の提案に対しての助言や講評を頂きました。

生徒達は進路選択に繋がる貴重な講話を緊張しながらも積極的に話し掛けていました。

小砂消臭壁の完成(建築デザイン科)

令和4年1月24日(月)、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」で、システム×デザイン思考の手法を活用した地域課題解決の取組として行われてきた小砂消臭壁が完成しました。

令和3年度は、栃木県那珂川町の地域資源の魅力を発信するため、コーヒー滓と小砂陶土を練り混ぜた消臭効果のある新しい土壁作りに挑戦しました。

デザイナーとの共創では、栃木県産業技術センターの桐原様、小砂焼陶芸家の藤田様、星居社株式会社の高田様にご指導いただきました。

今研究にご協力いただいた皆様、ご指導ありがとうございました。

文部科学省地域協働事業全国サミット

文部科学省指定事業

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として1月20日(木)、全国サミットがオンライン会議形式で開催されました。全国から本事業の関係高校、本校からは3名、栃木県教育委員会事務局から1名が参加しました。本校の研究は最終年度(3年目)で、これまでの研究経緯、「システム×デザイン思考を活用した課題研究」、「今後の取組の方向性(学科横断の宇都宮未来都市構想)」などについて報告しました。質疑応答では発表に対して出雲農林高校からリスクマネジメント対応能力向上に関する「課題解決型インターンシップ」、岡山大学から「熟議」と「未来都市構想」について質問をいただきました。これからも、本校は地域の多様な課題に挑戦する共創型実践技術者の育成を継続します。

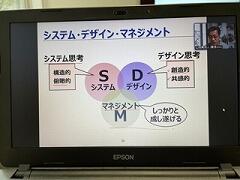

「システム×デザイン思考」の講義「デザイン編」

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、11月24日(水)5限目、第1学年を対象に慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の山崎真湖人先生をお招きして「これからの技術者に贈るシステム×デザイン思考【デザイン編】」の特別授業を実施しました。講義では「Society5.0時代」のものづくりとデザイン思考の概要について説明いただきました。デザイン思考の創造的で直感的なアプローチにより、新しいものを考える姿勢と能力を高められることを理解できました。

技術英語活用能力の向上への取組(講義5)

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、12月16日(木)5~7限目、講師に足利大学教授 西村友良 様をお招きして、技術英語活用能力の向上に関する特別授業の5回目を実施しました。今回は7学科の生徒を対象にプレゼンテーション全般について、ご指導いただきました。1月の各科発表会に向けて、良い機会となりました。これまで、ご指導いただいた西村様に感謝申し上げます。

機械科 電子機械科 電気科

電子情報科 建築デザイン科 環境設備科

環境土木科

技術英語活用能力の向上への取組(講義4)

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、12月7日(火)5~7限目、講師に足利大学教授 西村友良 様をお招きして、技術英語活用能力の向上に関する特別授業の4回目を実施しました。今回受講したのは機械科、電子機械科、建築デザイン科の生徒です。発表の練習や英語による表現についてご指導いただきました。

デザイナーとの共創⑥ (建築デザイン科)

令和3年12月14日(火)、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナー(星居社株式会社様)との共創が実施されました。

今年度は栃木県那珂川町の八溝産木材と小砂陶土にコーヒー豆滓や炭くず等の素材を活用した「小砂消臭壁」の研究を行っています。

今回は、星居社株式会社の高田英明様から、小砂壁の土壁塗り左官の技のご指導を頂き、那珂川町の地域資源に着目した高校生が考えるのイノベーション作品に挑戦しました。

那珂川町の素材をフルに活用するため小砂陶土とコーヒー豆滓を配合した土壁や小砂タイルの目地材にも工夫を凝らすなど生徒のアイデアを具現化することができました。

生徒のアイデア研究にご多忙の中、協力して頂いた星居社株式会社の高田様に感謝しております。

システム思考・デザイン思考に関する運営指導委員会

文部科学省指定

11月24日(水)16時から「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組のうちシステム思考・デザイン思考に関する運営指導委員会を開催しました。運営指導委員に慶応義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科の山崎真湖人先生をお招きして本校の取組と改善点などについて協議しました。協議では各科で取り組む課題研究などの授業に活用した場合、どのような価値を生み出せるかなどの観点に関して、多くの助言をいただくことができました。

技術英語活用能力の向上への取組(講義3)

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、11月26日(金)5~6限目、講師に足利大学教授 西村友良 様をお招きして、技術英語活用能力の向上に関する特別授業の3回目を実施しました。今回受講したのは電気科、電子情報科の生徒です。技術の専門用語や表現についてご指導いただきました。

デザイナーとの共創⑤ (建築デザイン科)

令和3年12月7日(火)、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナー(星居社株式会社様)との共創が実施されました。

今年度、建築デザイン科3年課題研究班は、栃木県那珂川町の八溝産木材と小砂陶土にコーヒー豆滓や炭くず等の素材を活用した「小砂消臭壁」の研究を行っています。

今回は手仕事集団、星居社株式会社の高田様から、小砂壁の木部製作のご指導を頂き、那珂川町の地域資源に着目した高校生が考えるのイノベーション作品に挑戦しました。

軸組部は金具など使用しない渡り顎や十字ほぞ組みの方法で製作し、土壁の塗りの下地加工などを行いました。

生徒はプロの技を体感し、精度の高い木材加工ができました。

ご多忙の中、生徒の研究に協力して頂いた星居社株式会社、高田英明様に感謝しており

ます。

次回は12月14日(火)に土壁塗りの左官に挑戦します。

「技術英語活用能力の向上」講義2

文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として技術英語活用能力の向上を目的に11月18日(木)5~7限目、3年生の課題研究の報告書とプレゼンの資料について、講師の足利大学 西村友良 教授にご指導いただきました。講義は今回で2回目、環境設備科、環境土木科、機械科の生徒が指導を受けました。

電子黒板機能付きプロジェクター等の試運転

11月18日(木)朝8時35分、GIGAタブレット及び電子黒板機能付きプロジェクターを使い、全学年24教室が同時に動画等を視聴できるか確認しました。動画は全国産業教育フェア「文科省事業成果発表会動画(10分)」。全教室遅延することなく視聴できました。今後活用の機会を増やしていきます。

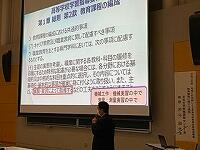

地域協働事業「教育課程講義」

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、11月15日(月)16時から教員を対象にした教育課程に関する講義を実施しました。講師に足利大学教職課程センター長 教授 池守 滋 様をお招きしました。講義では、社会の変化や学校のみでは解決できない課題の増加と地域と協働するための工夫、カリキュラム・マネジメントに反映させるべき点などについてご教授いただきました。多くの先生方が参加し教育課程への理解を深められたことに感謝いたします。

全国産業教育フェアで研究成果を発表

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、10月30日(土)10時30分~13時40分、第31全国産業教育フェア埼玉大会において、文部科学省事業発表会(オンライン配信)に参加し、3年間の研究成果を代表生徒4名が発表しました。続けて行われた協議会では、事業の特徴や事業に参加して各自が変化したことなどを協議しました。SPH研究校1校と本事業のプロフェッショナル型研究校11校が参加しました。協議会では取り入れたい他校の取組として、本校の内容が四日市工業高校からは技術経営の知識、リスクマネジメント能力について、田布施農工高校からは課題解決型インターンシップについて導入したいとの感想をいただきました。全国の研究校の多様な取組に刺激を受け、良い交流ができました。

第31回全国産業教育フェア埼玉大会HPのリンクを下記に示します。

技術英語活用能力の向上への取組(講義1)

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、10月26日(火)5~7限目、技術英語活用能力の向上に関する特別授業を実施しました。本事業の育成する資質・能力に技術英語活用能力があり、課題研究報告書および発表では技術英語を活用する予定です。講義では、講師に足利大学教授 西村友良 様をお招きして「報告書のまとめ方」、「技術英語を活用したプレゼンテーション」について、実演を交えながら効果的に説明いただきました。受講者は、第3学年の課題研究の授業で技術英語による発表を担当する班に所属する43名。質疑応答では英語で質問が出るなど、活用への関心と期待の高さを反映していました。講義は全部で5回実施します。

「システム×デザイン思考」の講義「システム編」

文部科学省指定

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として、9月1日(水)5・6限目、第1学年を対象に「これからの技術者に贈るシステム×デザイン思考【システム編】」の特別授業を実施しました。講義では「Society5.0時代」の情報化施工、サイバーフィジカルシステム(CPS)などを例にシステムズエンジニアリングの概要やシステム思考について説明いただきました。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け、オンライン会議形式でクラス毎に拝聴しました。

高等学校と地域との協働による高校生ものづくりコンソーシアム

文部科学省指定事業

「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組として7月20日(火)、本校の大講義室を会場にコンソーシアムによる会議が開催されました。本校から「これまでの研究成果と課題」、「課題解決型インターンシップ」、「システム×デザイン思考を活用した課題研究」、「今後の取組の方向性(学科横断の宇都宮未来都市構想)」について報告を行い、コンソーシアムの委員から本事業の取組について多くの助言をいただきました。これからも多様な地域課題、Society5.0の社会で使われる機器やサービス、新しい価値を生み出す思考法など、ものづくりに挑戦する共創型実践技術者の資質・能力を育成する取組を推進していきます。

「IoT実習とシステム×デザイン思考」(校内授業見学会)

文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業(プロフェッショナル型)」の取組のひとつとして、7月13日(火)1~4限目、電子機械科2年生の実習において、10名の生徒がIoT技術に関する実習とシステム思考、デザイン思考を活用して新しいIoT機器のアイデアを生み出すグループワークに取組ました。後半の3・4限目に生徒は2チームに分かれ、新しいアイデアを検討しチーム毎に発表、意見交換しました。これからのSociety 5.0の社会で利用できる機器とは何か。将来開発に挑戦する技術者としての思考力、判断力、表現力を高めることに良い機会となりました。この実習は文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の取組として校内へ公開しました。

IoT実習 M5Stackの基礎 Arduino開発環境 アイデアを検討

グループによる発表1 グループによる発表2 意見交換

校内授業見学の様子1 校内授業見学の様子2

校内授業見学の様子1 校内授業見学の様子2

デザイナーとの共創① (建築デザイン科)

令和3年6月22日(火)、建築デザイン科3年課題研究班対象に、文部科学省令和元年度指定「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」のデザイナーとの共創が実施されました。

講師はデザイナーの小砂焼陶芸家、藤田眞一「藤田製陶所」様で、5限目に小砂焼の歴史や陶土研究についてレクチャーをいただき、6、7限目は小砂陶土を活用した消臭壁の実験や小砂焼の陶板製作を行いました。

生徒達は藤田様の陶芸に対する奥深さに感銘を受けていました。

講師の藤田様、ご指導ありがとうございました。

講師はデザイナーの小砂焼陶芸家、藤田眞一「藤田製陶所」様で、5限目に小砂焼の歴史や陶土研究についてレクチャーをいただき、6、7限目は小砂陶土を活用した消臭壁の実験や小砂焼の陶板製作を行いました。

生徒達は藤田様の陶芸に対する奥深さに感銘を受けていました。

講師の藤田様、ご指導ありがとうございました。