総合的な探究の時間 令和5年度入学生 普通科

仮説の立て方

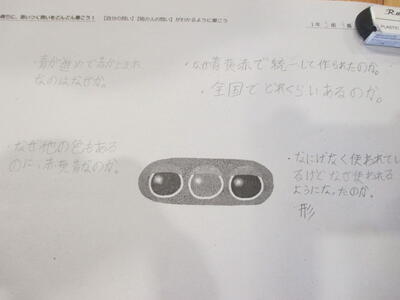

2学期最初の探究の時間は体育館で実施されました。内容は「仮説の立て方」です。まずは1学期に学習したことを振り返り、その後中村先生と石原先生の楽しいトークから仮説がどのようなものなのかを学びました。また、1学期に使った「信号機」の問いを用いて、仮説を立てる練習もしました。

隠れた前提とは?

5月31日の探究の時間のテーマは「隠れた前提とは?」でした。

共通の前提がないやり取りの動画を視聴し、前提という理解の擦り合わせがないと正しく伝わらないことを理解しました。

実際に図形のイラストを正しく伝えられるか、ペアで活動をしました。

ペアで①説明する人と②書く人に分かれて、①が図形を口頭のみで説明し、②が説明通りに図形を書きました。

書き終わった図形を確認し、どんな説明をしたらより再現できるかをペアで考えました。

図形を説明する際、「四角形を書いてください」では形はさまざまあり、共通理解できないので

「正方形を書いてください」など詳しい情報や共通の認識を持ち伝える必要があることを理解することができました。

【ペアでの活動】

【説明を聞いて書いた図】

情報の見方

5月17日24日のテーマは2週にわたって情報の見方でした。下村健一先生の動画を教材として使い、知らない情報が嘘か本当かどう見分けるのかについて考えました。

まず、提示されたのは4つのおまじないでした。

ソ・・・即断しない:「まだわからないよね?」

ウ・・・鵜呑みにするな:「事実かな?印象かな?」

カ・・・偏らない:「他の見方はないかな?」

ナ・・・中だけ見るな:「何が隠れているかな?」

ソ:即断しない

では、デマを流す人がどんな人か考えました。

ウ:鵜呑みするな

では、あるリポーターのリポートを見て、「事実」なのか「印象」なのか考えました。

カ:偏らない

では、指回しや逆リポーターごっこで、立場が変われば見方も変わることを学びました。

ナ:中だけ見るな

では、情報はスポットライトがあっている部分だが、その情報には必ずスポットライトが当たらない周囲の暗がりがセットになっているから、暗がりに何があるのか想像力のスイッチを入れることが大切ということを学びました。

当たり前の中に疑問を見つけよう

ねらい『ミュージックビデオの中から「問い」を考えることを通して、「問い」を立てる力を身につける』

グループで1曲を選び、問いを見つけ、グループ内で共有しました。

映像から問いを見つけた生徒や歌詞と映像の関係で問いを見つけた生徒など1曲の中でさまざまな問いをグループで話し合い、各グループから出た問いを発表しました。

当たり前の中に疑問を見つけよう

26日今日のテーマは「当たり前の中に疑問を見つけよう」でした。

今日は1年生にとって探究の時間初めての体育館での授業でした。

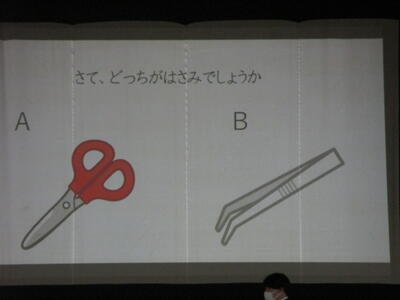

最初に「当たり前って何?」について、はさみとピンセットの比較と2つ穴コンセント3つ穴コンセントの比較から考え、問いの視点について学びました。続いて信号機の写真を見て問いを見つけてみました。最初は各自で問いを考え、その後グループで問いを共有しました。一人では見つけられなかった問いもグループで共有することによっていろいろな視点があることもわかったようです。