文字

背景

行間

ブログ

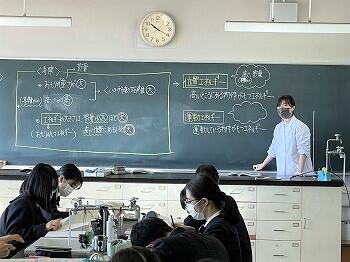

【中3】「理科」の授業見学(中村先生)

11月24日(水)1・2限目、中学3年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。物理分野の「エネルギー」に関する実験を行っていました。物体の持つエネルギーの大きさや質量との関係を調べる実験です。

下の図のように、「くい」をハンマーで地面に打ち込むとき、どうすれば深く食い込ませられるでしょうか。

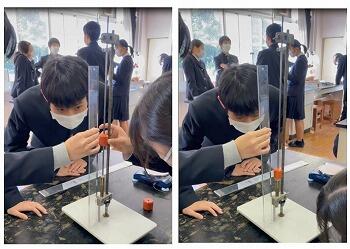

それを調べるため、実験器具に「くい」をセットし、おもりを上から落とした時に、「くい」がどれだけ下に移動するか、その移動距離を測ります。その移動距離でエネルギーの大きさを表します。下の写真のオレンジ色の物体がおもりで、その下の部分が「くい」です。おもりが落ちてきて「くい」に当たると、「くい」は下に移動します。その移動距離をものさしの目盛りで図ります。

下の写真では、左側は決まった高さでオレンジ色のおもりを手で持っています。手を離すと、重りが落ちて、「くい」を下に押し込みます。

動画 → くい打ちエネルギー

まず、同じ質量のおもりを高さを変えて落下させたときの「くい」の移動距離を測ります。次に、おもりの質量を変えて、同じように、移動距離を測ります。

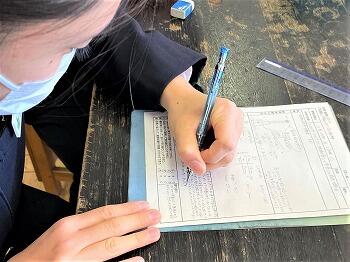

その結果からわかることを「考察」します。

佐附中生は「考察」が得意です。びっしりと書いています。

おもりが落下する際の摩擦力は? などといろいろ考えています。

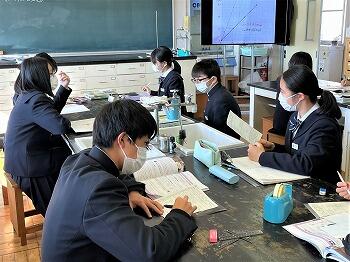

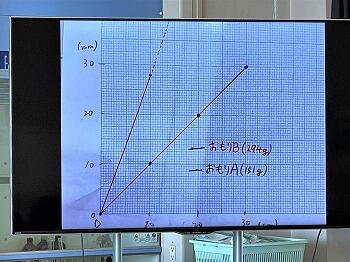

班ごとに結果や考察を発表します。モニターには班のデータが表示されています。

この班は、グラフ化したものを示し、おもりの高さと「くい」の移動距離が比例関係にあることを説明しました。

中村先生によって、各班の発表内容の要点がわかりやすく整理されました。

落とす前のおもりが持っているエネルギーは「位置エネルギー」といいます。

「位置エネルギー」の大きさは、高さや質量によって変わることが実験からわかりました。

一方、落下しているおもりが持っているエネルギーは「運動エネルギー」と呼ばれています。「運動エネルギー」の大きさは、何によって決まるのでしょうか。

それは、次の理科の時間のお楽しみということになりました。(期末試験明けの来週ですね。)

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

0

9

9

3