文字

背景

行間

校長室便り

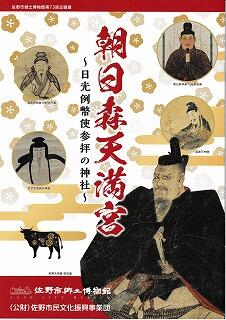

郷土博物館訪問 ~企画展「朝日森天満宮」

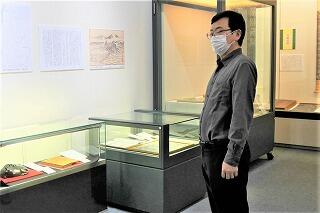

ゴールデンウィーク中の4月29日(祝)、佐野市郷土博物館を訪問しました。

第73回企画展「朝日森天満宮~日光例幣使街道参拝の神社」(4月24日から6月20日)が開催されていました。茂木館長が案内してくださいました。

第73回企画展「朝日森天満宮~日光例幣使街道参拝の神社」(4月24日から6月20日)が開催されていました。茂木館長が案内してくださいました。

茂木館長は、4月から下野新聞に、田中正造に関する連載記事(12回程度)を寄稿しています。また、5月25日には、本校の中学1年生に「田中正造」に関する講話をしていただく予定です。(茂木館長は、かつて佐野高校で教鞭をとられたことがあり、同僚でした。)

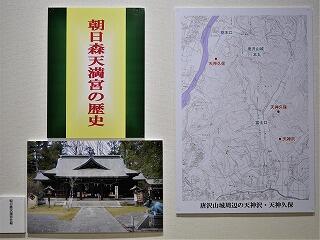

さて、佐野市郷土博物館の企画展「朝日森天満宮」ですが、佐野高校の西隣にある学問の神様「天神様」菅原道真公を祀った神社です。はじめは唐沢山城の守り神として、唐沢山の山麓にありましたが、1602年の佐野城築城に伴って、現在の天神町に移されました。

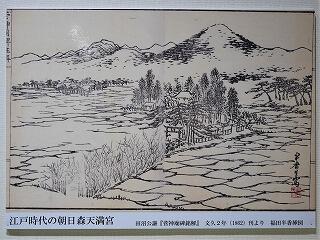

天神町に移された頃の朝日森天満宮。神社の右側に広がる荒野に、後に「佐野高校」が建てられました。

「天神様」の名で親しまれる菅原道真公は、平安時代前期を代表する学者・政治家でした。しかし、讒言(ざんげん:事実をまげ、いつわって人を悪く言うこと)により、大宰府に流され、903年に亡くなると、落雷などの天災が続きました。そのため、怨霊神(おんりょうしん:祟り神)として恐れ崇められるようになり、947年に京都・北野天満宮が創建されました。歴代天皇や藤原氏による熱心な崇拝は、やがて「王城鎮守の神」となっていきました。朝日森天満宮は、1023年創建と伝わっています。(以上、企画展のパンフレットから抜粋して引用)

「朝日森天満宮」には、様々な時代の天神像(菅原道真公の像)が残されており、この企画展ではそれらが展示されています。

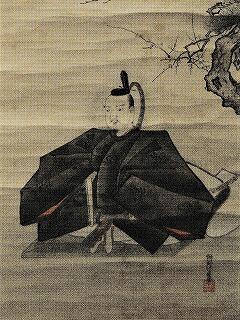

例えば、室町時代に描かれた「天神像」は、目をむき、歯を噛みしめる怒りの表情で、「城の守り神」として描かれています。

それが、平和な時代になると信仰が変わってきます。江戸時代では、穏やかな表情の文人として描かれています。まさに、「学問の神」になっていきました。

大正時代

昭和時代

このような、時代による「天神像」の変化を見ることが出来るのが、この企画展の見どころの一つでもあります。

企画展は6月20日まで開催しています。ぜひ、見学してみてください。

(なお、展示物の写真の本HPへの掲載については、許可を得ています。)

ちなみに、佐野高校の「旭城精神」の「旭」は「朝日森天満宮」からきており(かつては、旭森天満宮と呼ばれていたそうです)、学問の殿堂を表しています。また、「城」は、佐野城のあった「城山公園」からきており、武芸や運動の殿堂を表しています。つまり、佐野高校は、西の「朝日森(旭森)天満宮」と東の「城山公園」という文武の殿堂に囲まれた学び舎であり、「旭城精神」は文武両道の精神を表しています。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

4

9

5

7

0