文字

背景

行間

校長室便り

【高1】「現代文」の授業見学(松浦先生)

2月10日(木)1限目、高校1年1組の「現代文」の授業(松浦先生)を見学しました。岩井克人「経済の論理/環境の倫理」という評論の授業で、1月31日(月)に見学した授業の続編です。

廊下を通ると、大勢の生徒が黒板で何かをカリカリ書いているような音がしていたので、興味を持ちました。

廊下を通ると、大勢の生徒が黒板で何かをカリカリ書いているような音がしていたので、興味を持ちました。

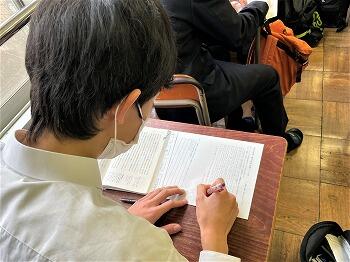

この評論文の読解も進んできており、この時間は主に読み取ったことをどのように表現するか(アウトプット)に重点が置かれていました。授業は、毎回配られる「読解プリント」により進められています。

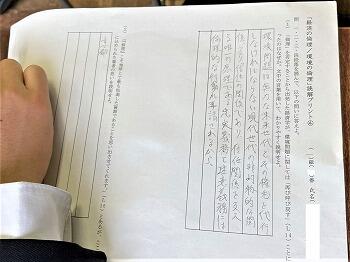

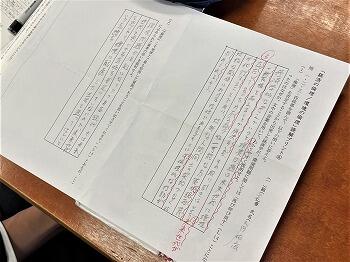

授業プリントでは、「倫理」を否定することから出発した経済学が、環境問題に関しては「再び呼び戻す」ことになったのはなぜか。文中の言葉を用いてわかりやすく説明せよ。という問いに対して、生徒はそれぞれ自分の考えを書き込んでいきます。

次に、近くの生徒同士で、自分はこんなふうに書いた、ということを説明し合います。

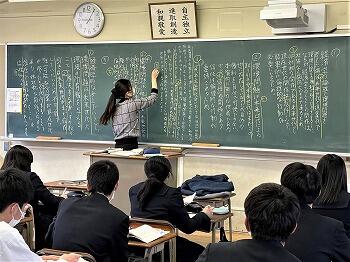

その後、指名された生徒は自分の答えを黒板に書いていきます。

松浦先生は、ここで説明する際に必要となるキーワード的なものを一つ一つ確認していきます。5人の生徒が書いた文章の中から、該当する部分にアンダーラインを入れていきます。生徒は、5人の指名された生徒が、どのように表現しているかを比較することができ、同じことでもこういう表現の仕方がある、ということを瞬間的に理解することが出来ます。

同様に、いくつかのキーワードが、文章のどこに、どのように書かれているかを内容ごとに番号を付けて示していきます。これらを見ると、自分の文章では、どこが不足していて、どのように書くとわかりやすいかを実感することが出来ます。

このような授業の進め方は、オンラインでも可能なのかもしれませんが、リアルタイムで対面で進めることで、より効果を発揮できるものではないかと思いました。

ここでは、「黒板に書いてくれた大門君の書いた文章は超絶素晴らしい。自分でもこんな風には書けない。」と松浦先生から大絶賛されていました。

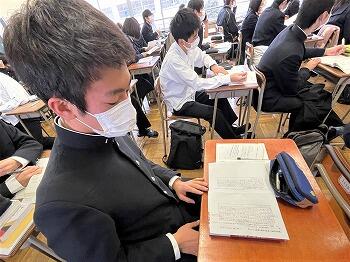

さらに授業は、プリントに示された2つ目の問いへの考察へと移っていきました。

その間、生徒が書いたものを机間巡視しながら、アドバイスしたり、良く書けているものを紹介したりしていました。

このように、「評論文の読解」という内面的な作業を、「ともに学ぶ集団」の中でしか得られない付加価値を感じられる授業にしているところが、超絶素晴らしいと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

6

0

7

5