文字

背景

行間

校長室便り

身近な風景 ~秋分の日

9月23日(祝)、今日は「秋分の日」です。昼と夜の長さがほぼ同じになるとされています。でも、それって本当でしょうか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

宇都宮市の日の出・日の入時刻から、昼と夜の時間を計算してみたら、こんなことがわかりました。

つまり、秋分の日といっても、実際には、昼の時間の方が14分も長いんです。昼と夜の時間の差が最も少ないのは、9月26日でした。これって、おかしくないですか?

確かに、言葉の定義から考えると矛盾していますね。

しかし、その理由は、こんな風に考えることが出来ます。

(青柳作図)

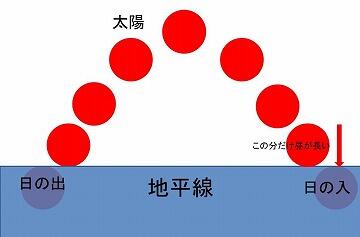

日の出時刻は太陽が地平線から出てくる瞬間、日の入時刻は太陽が地平線に沈み切った瞬間です。仮に、地平線を太陽が出てくる瞬間をスタートとして、ゴールを地平線に到達した瞬間と考えると、昼夜はほぼ等しくなりますが、地平線に隠れるまでに時間がかかりますので、その分、昼が14分ほど長くなる、ということになります。

このように、実際の昼夜の長さの感覚とは、ずれがあることがわかります。つまり、感覚的には、秋分の日でも、まだ昼の方が長い、ということになりますね。

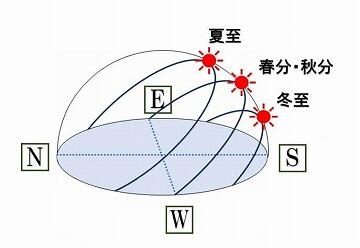

また、春分・秋分では、「太陽は真東から昇り、真西に沈む」という特徴もありました。

(参考)

さらに、厳密には、以下のように定義されています。

「天球上で黄道が赤道と交わる2点を分点と呼ぶが,そのうち,太陽が年周運動によって赤道の北側から南側に横切る点を秋分点という。すなわち,黄道上で黄経180゜の点である。太陽が秋分点を通過する瞬間が秋分であり,秋分を含む日を秋分の日と呼ぶ。」(以上、世界大百科事典「秋分点」より)

→昼と夜の時間が同じになる、というのは、太陽が秋分点を通過する際の地球上の現象ということになります。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

7

5

1

4

3