文字

背景

行間

【高校】卒業生の大学生活 ~海洋生命科学部

8月18日(木)午後、本校の卒業生(大学生)と高校生との座談会が開催されました。このことについては、担当の係から、別途報告があるかと思います。今回は、来てくれた卒業生の一人である柏瀬萌羽さんの大学生活の一端を紹介します。

柏瀬さんは、現在、北里大学海洋生命科学部の2年生です。附属中の時から「クラゲ」愛が強く、「クラゲ」のことをもっと深く学ぶため、「クラゲ」の専門家がいる大学を選びました。いわば、好きなことをとことんやるために、大学生になりました。今日、後輩たちに大学のことを話す姿をみて、その選択は間違っていなかったことを改めて確信しました。

今、一番のお気に入りのクラゲは、この「ギンカクラゲ」(銀貨海月)だそうです。確かに、円盤の部分が「銀貨」に見えなくもないですね。この写真は、柏瀬さんがお気に入りの「新江の島水族館」で撮ったものです。

今、ネットで話題になっている新種のクラゲ「オトヒメクラゲ」も「新江の島水族館」で8月4日から生体展示が始まっています。この「新江の島水族館」は、クラゲの飼育・展示が充実しているのが有名で、柏瀬さんは、ここで、一日中、クラゲを見ているのが至福の時だそうです。

↑「オトヒメクラゲ」(柏瀬さん撮影)

大学では、クラゲだけでなく、魚類や無脊椎動物、海藻などに関することも学んでいます。

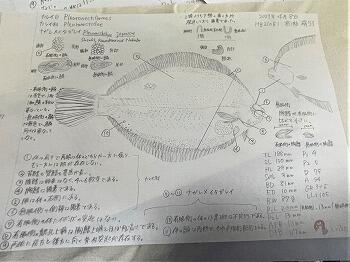

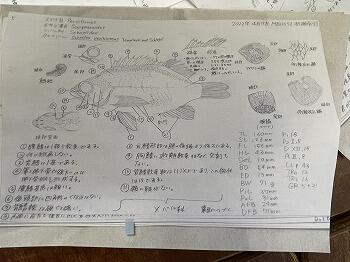

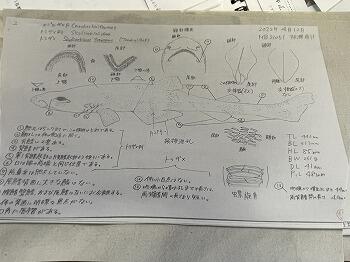

魚類の分類実習の授業では、一人一人にホルマリン漬の標本が渡され、それをスケッチしながら、その特徴を基に、種名を特定していくそうです。ところで、柏瀬さんのスケッチはうまいですね。全体の構成とバランスも絶妙です。美的センスも抜群です。このレポートからは、集中力とやる気が伝わってきます。さすがに好きなことをやっているだけのことはありますね。(高校生の時と比べて、びっくりするほど資質や能力が高まっていました。)

↑「ナガレメイタガレイ」

↑「クロメバル」

↑「トラザメ」

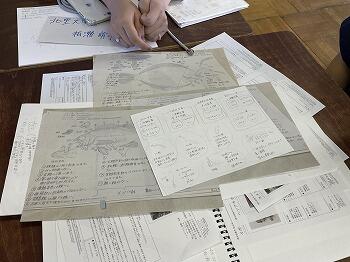

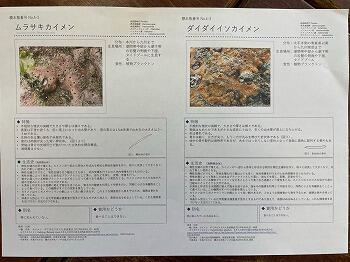

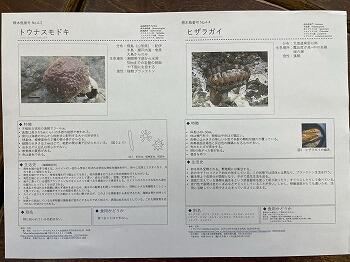

こちらは、無脊椎動物の分類実習のレポートです。与えられた標本を基に、各自、図鑑を作っていきます。以下の写真は、種の特徴を記載し、完成した「My図鑑」のごく一部です。このレポートからも、同様に、やる気と自信を感じます。

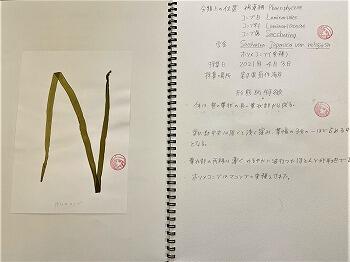

こちらは、海藻の分類実習のレポートです。海藻の分類は非常に難しいので、あらかじめ種名が分かっているものが提示されるそうです。これは「ホソメコンブ」だそうです。

*今日は大学での授業などについて、楽しく話を聞かせてもらいました。

柏瀬さんは、「クラゲ」について深く学びたいということから、「クラゲ」の専門家がいる大学を選びました。しかし、自然界では、クラゲだけが単独で生息しているわけではなく、魚類や他の無脊椎動物、海藻などと同じ空間(海域)に生息しています。柏瀬さんは、クラゲについて深く知るためには、他の生物についても知る必要があることに気が付きました。こうして、知の領域が広がることで、生態系の中での「クラゲ」に対する見方は多面的になり、深まることで、さらに「クラゲ」愛も強くなっているようです。おそらく、初めは「クラゲ」愛好家だったのが、これから「クラゲ」研究者へとシンカしていくのではないでしょうか。

今後ますます、学びの領域を広げて、研究者となっていくことを楽しみにしています。

特にありません。