文字

背景

行間

校長室便り

【中2】数理探究 ~測ることで見えてくるもの

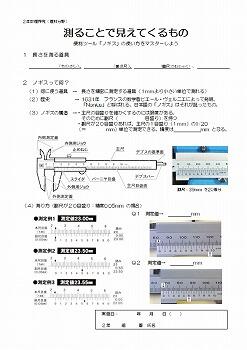

2月4日(木)5.6限目、中学2年3組の「数理探究(理科分野)」(中村先生)がありました。今回のテーマは「測ることで見えてくるもの」、ノギスを使っていろいろなものを測ってみました。

ところで、皆さんは「ノギス」を知ってますか?

ノギスは長さを精密に測定する道具で、1mmより小さい単位(例えば、0.05mm単位)で測ることが出来ます。1631年にフランスの数学者ピエール・ヴェルニエによって発明されました。主尺と副尺の目盛りの組み合わせで、細かい長さまで測定できます。

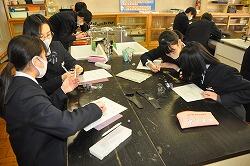

授業では、まず、ノギスの使い方をマスターし、実際にいろいろなものの長さを精密に測ってみました。スライドガラスの厚さや1円玉の直径、パイプの外径・内径、さらには、アルミホイルの厚さを測ります。

しかし、アルミホイルは薄すぎて、ノギスと言えども、1枚の厚さは測れません。そこで、測り方を工夫します。ほとんどの生徒は、アルミホイルを折って重ねて厚くして測り、その長さを重ねた枚数分で割ることで、求めていました。

最後は、発展問題で、アルミニウムとガラス(ビー玉)の密度(単位体積当たりの質量)を求め、同じ体積で比較したとき「どちらが重いか」を求めます。

球の体積は公式にあてはめて求め、質量は電子天秤を使います。

生徒たちのレポート(プリント)を見ると、ガラスの密度はほぼ正確に求められていましたが、アルミニウムの密度はかなり低く(正解の半分以下の数値でした)出ていました。実はここで、なぜそうなったかを考察することが、とても重要です。その原因を推測し、仮説を立て、それを検証することで、正解の値に近づくことができます。(実験が出来なくても、思考実験で考えてみましょう)

*最後に、生徒の皆さんの感想です。

「これまでで一番楽しかった。密度などを協力して求めるのが楽しかった。達成感がすごかった。」

「ガラスの密度はおおよそ正確に測ることができた。アルミホイルで出た誤差は厚みからであると考える。道具を正確に扱うのは難しいと思った。」

「今日はノギスを使って長さを測ることができた。計算によるアルミの密度は1.3g/cm3だったが、実際には2.7g/cm3だった。そうなった理由としては、ノギスで厚さを測るときに、空気が入ってしまったこと、アルミホイルが、正しく25cm×20cmでなかったことが考えられる。ノギスの原理を詳しく知りたいと思った。ピエールさんのことも。」

「ノギスという道具を使って、小さな単位まで長さを測ることができた。ペアの人と協力して密度が求めることができた。とても頭を使ったがすごく楽しかった。」

「ノギスは正確に測れるはずだったが、けっこう難しくて苦戦しました。」

*ノギスという道具を使いこなすのは、なかなか難しかったようです。しかし、この授業の目的は、ノギスを使えるようにすることではありません。将来、ノギスを使う機会は、特殊な仕事以外おそらくゼロでしょう。また、最近は長さがデジタル表示される「デジタルノギス」も安価で売られていますので、苦労して目盛りを読むこともないでしょう。

*今回の「数理探究」は、まさに探究のツールとしてノギスを使いました。こうすれば測れるはず、誤差が生じた理由、それを解消する手立て、そういったことを考えるプロセスが、探究には欠かせないことを実感することこそが目的でした。まさに、「測ることで見えてくるもの」を感じて欲しかったのです。この目的が達成されたかどうかは、生徒それぞれで違いはあると思いますが、すくなくとも、この時間を楽しいと感じてくれた生徒が大勢いたことは嬉しかったです。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

6

9

5

9