文字

背景

行間

ブログ

【中高】ICT活用授業研究会

11月15日(月)、本校教員有志による「授業研究会」を実施しました。特に、授業や授業研究に「ICT」をどのように取り入れるかをテーマに行われました。

7限目:中学3年1組「国語」石塚先生の授業見学の様子

7限目:中学3年1組「国語」石塚先生の授業見学の様子

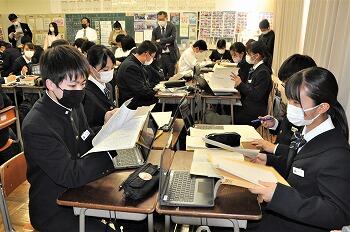

今回の授業研究会は、中高で二人の先生の授業を見学し、放課後、その授業に関する研究協議を行いました。なお、今回の授業研究会は「中堅教諭資質向上研修」の一環として行なったもので、授業時間で都合の付く先生方が有志で参加しました。

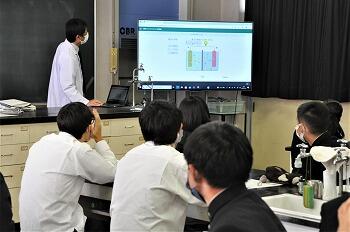

4限目:高校2年3組「化学基礎」茂木先生の授業見学

7限目:中学3年1組「国語」石塚先生の授業見学

放課後:研究協議(進行:松井先生)

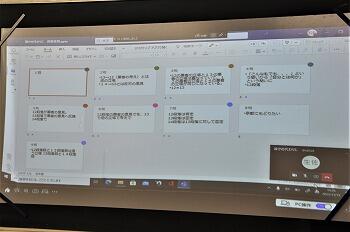

「Google Jamboard」というアプリを用いて実施

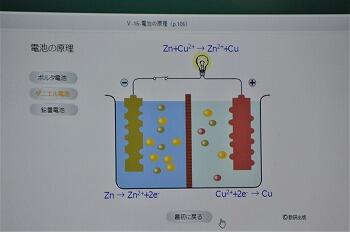

<4限目:化学基礎>→「ダニエル電池について」

見学の先生方もパソコン上で気づいた点をどんどん付箋を貼っていきます。

この画面は、参加者全員で共有(自由に見たりすること)ができます。

この授業では、電流が流れるしくみを動画を活用して説明していました。

これらの説明をもとに、ボルタの電池とダニエル電池との違いなどについて、生徒は自分の考えをプリントにまとめました。

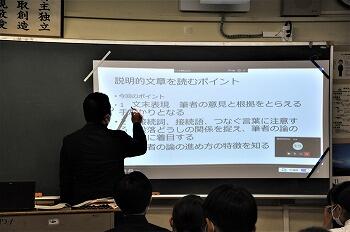

<7限目:国語> →「誰かの代わりに 鷲田清一」

この単元では、抽象的な概念を示す語句の文脈城の意味に注意しながら読む、ことなどが目標で、読解力などを身につけます。

各教室に設置された「電子黒板」を活用し、まず本時の「ポイント」を説明しています。

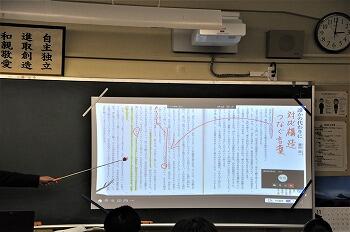

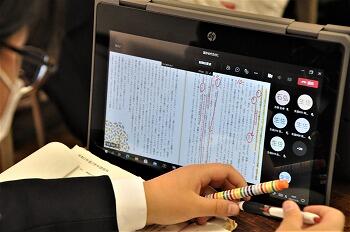

電子黒板の機能を活用し、教科書の本文を写しだし、そこにどんどん書き込んでいきます。

生徒の一人一台パソコンにも、同じ画面が共有されるので、細かいところまで、手元の画面で確認できます。

本時の大きな課題が示され、グループごとに考えをまとめています。

それぞれの班のパワーポイントの画面に、各班で話し合ったことを入力すると、電子黒板にも反映されます。これで、他の班の進捗状況などを確認できます。

各班でそろったところで、石塚先生が、班ごとに指名しました。

その班の画面を大きく拡大し、生徒がその説明をしました。

このように、班ごとの考えを全体で共有し、いろいろな考えを知ることで、クラス全体で考えを深めることに役立っていると感じました。

石塚先生は、本校では最もICTを積極的に活用している先生です。また、活用の仕方も試行錯誤でどんどんシンカしていることを改めて認識しました。

<放課後:研究協議>

研究協議では、授業見学でそれぞれの先生方が、付箋を貼ったことを全体で確認することで、議論を深めていました。

このような「授業研究会」が先生方から自発的に実施されることは、本校の素晴らしいところだと思いました。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

6

5

3

8