文字

背景

行間

【中3】つくばフィールドワーク同行記① ~JICA編

8月24日(水)、中学3年生のつくば(JICA、JAXA)へのフィールドワークに同行しました。私が感じた「つくばフィールドワークの魅力」について、紹介します。

希望者約70名であったため、バス2台で実施しました。

1号車は、JICA(午前)→JAXA(午後)、

2号車は、JAXA(午前)→JICA(午後)、の順に訪問しました。

私は1号車に載っていましたので、これから紹介するのは、1号車で同行した生徒が中心になります。どんな学びがあったのかをお伝えすることが目的ですので、その点はご容赦ください。

朝8時に、バスは佐高前を出発しました。

途中、東北自動車道の羽生サービスエリアで、トイレ休憩がありました。羽生サービスエリア(上り線)は、江戸の町を意識した作りになっていますが、トイレに続くアプローチには、たくさんの野鳥が巣を作っていました。

さて、この鳥は何でしょうか? ツバメとは違うようです。鳴き声もあちこちから聞こえてきます。

おそらく、スズメです。スズメがこんなところに集団で営巣しているのをみるのは、初めてでした。

朝から、なんだか得した気分です。

10時には、最初の訪問先であるJICAに到着しました。

JICAは、独立行政法人国際協力機構(Japan International Cooperation Agencyの略称で、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に行う実施機関として、開発途上国への国際協力などを行っています。

職員の方と挨拶をした後、ちょうど反対側にいた研修生を紹介してくれました。フランス語圏の方たちでしたが、日本語で挨拶してくれました。さっそく、「ここはJICAなんだなあ」と感じました。

体育館に案内されると、すでに机やいすがセッティングされていました。

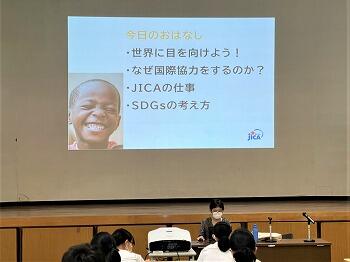

まず、今日のお話のメニューが示されました。

いくつかのクイズが用意されており、それに答えることを通して、少しずつ、理解が深まっていきます。

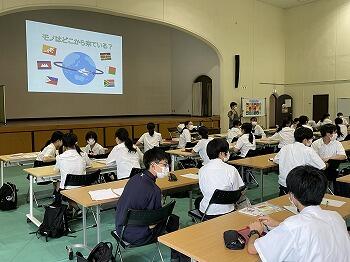

最初の実習が始まりました。日本に輸入されている原材料は、どこから来ているかを考えるゲームです。

カードを広げ、トランプの「神経衰弱」のように、製品と原材料のカードをめくり、裏側に印刷されている原産国の国旗があっていれば、それらのカードを取ることが出来ます。

すぐに終わってしまった班もありました。最後に、どんなことがわかったかをシェアしました。

これで、だいぶリラックスしてきました。

JICAの仕事とSDGsとの関係などについて、さらに、お話が深まっていきす。

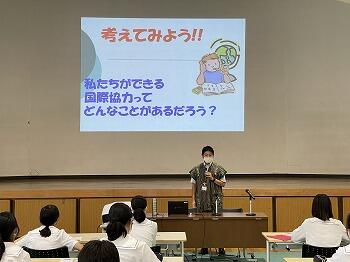

SDGsの17の目標のうち、日本ではまだ達成できていないものが6つある、というお話があり、その6つを考える実習が続きました。こうして、1時間はあっという間に、過ぎていきました。

休憩をはさんで、「海外青年協力隊」に参加し、ケニアの学校で体育を教えていた「JICAつくばセンター」職員の村上さんから、現地での体験談を聞かせていただきました。

まずは、ケニアの公用語である「スワヒリ語」での会話のデモンストレーションから始まりました。

約30分のお話の後、2班に分かれて、JICAの施設を案内していただきました。

ここは、民族衣装のコーナーです。ここにあるものは、実際に選んで身に付けてみることが出来ます。

最初は、もじもじしていましたが、挑戦する生徒が出てきました。

素晴らしく似合ってますね。

建物の外には農場があり、研修生たちがテーマを決めて、コメを栽培していました。ただし、日本の稲作のように水田ではなく、畑で栽培できる「ナリカ米」というのを栽培していました。同じコメと言っても、ところ変われば、栽培方法も、全く違いますね。

再び、建物の中に入り、SDGsのコーナーを案内してくれました。

ここで、ちょうど12時になり、お昼の時間となりました。特性のカツカレーとサラダのセットです。

食べ終わった後、代表生徒による感謝の言葉が述べられ、JICAでの午前中の研修が終了しました。この時、2号車の生徒が、JICAに到着し、昼食の順番待ちをしていました。

これで、フィールドワークの前半が終了しました。

特にありません。