文字

背景

行間

【中3】「模擬国連(MUN)」プロジェクト②(CTP、富永先生)

12月12日(月)1限目、中学3年2組の「CTP」の授業(富永先生)を見学しました。前回紹介した「模擬国連(MUN)」のちょうど1週間後です。(CTPの授業は週1時間です)この日は「作戦タイム&グループ決め」が行われました。

1週間前の授業では、生徒は自分が担当している国の概要について、プレゼンを行いました。

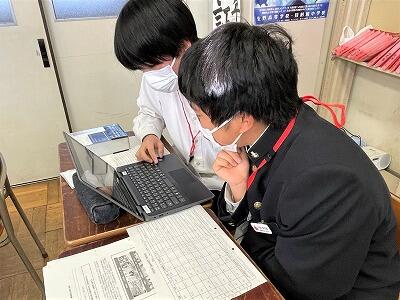

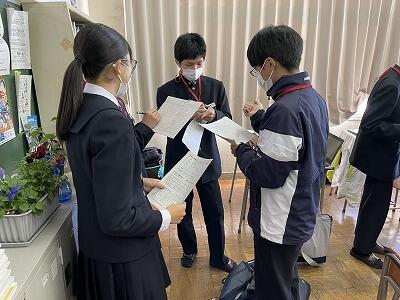

生徒が首にかけている赤い紐の先には、担当する国名が書かれたプレートがぶら下がっています。

前回の各国のプレゼンの資料を基に、自分が担当している国の特徴と共通点がある国がないか、検討しています。

主食としている穀物や宗教などにも注目し、どの国と組むと自国の利益になるか、などを考えています。いわば、「作戦タイム」です。

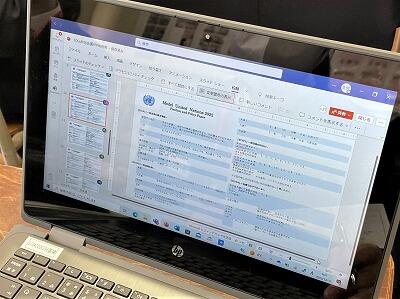

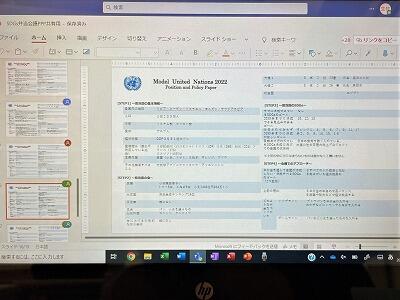

生徒たちは皆、パソコンの画面を見ています。いったい何を見ているのでしょうか?

実は、前時で各国がプレゼンした概要は、チームスで共有されており、自由に比較することが出来ます。ICTは授業でごく普通に使われているツールです。生徒たちは難なく使いこなしています。

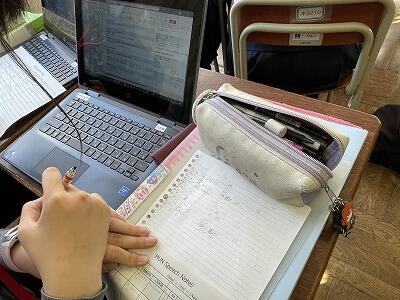

それを見ながら、自分たちの国との共通点などを書き出しているチームもあります。

それらをもとに、チームの2人で作戦を練っています。

そして、いよいよ「行動」します。10分間の制限時間の中で、ターゲットにしている国々と交渉を開始します。

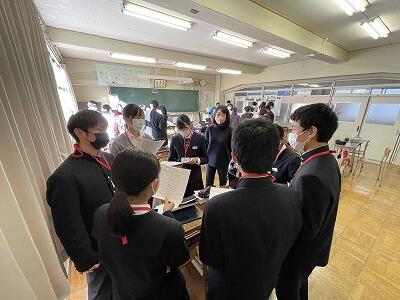

お互いにターゲットにしている国と接触し、仲間になってくれそうな国とグループを作っていきます。

教室内では、いくつかの塊ができていて、そこで真剣なやりとりが行われています。これは、実際の「国連」でいえば、「ロビー活動」に相当するのではないかと思います。

「あと1分」と残り時間がコールされました。教室内は、離合集散の後、大きく3つのグループに集約されていました。

↓ Aグループ

↓ Bグループ

↓ Cグループ

本時の模擬国連は、前半の「作戦タイム」(静)と後半の「グループ決め」(動)といったダイナミックな動きがありました。今後の展開を左右する一つの山場でもありました。

*わずか45分の授業時間でしたが、生徒たちの高い集中力と、それによって作り出される濃密な時間を体感できました。まさに「探究力」と「人間力」が鍛えられる瞬間です。

1週間後の次回は、それぞれのグループの中で、SDGs弁当のコンセプトが話し合われます。それぞれの国の主張と、他の国々とどこで折り合いをつけるのか、まさに答えが一つとは限らない課題について、頭をフル回転させます。ここまでが2学期でできることですね。

3学期は、3つのグループそれぞれから、SDGs弁当の提案があり、それらをもとに、人類(クラス?)の英知をかけた一つの「SDGs弁当」の完成に向けて、さらに知恵を絞ります。

*「模擬国連」なかなか奥が深いですね。生徒たちもかなり興味を持って取り組んでいます。はたして、次回(来週)はどんな展開になるのでしょうか。ますます楽しみになってきました。

特にありません。