文字

背景

行間

ブログ

天文同好会の火星観測

本日夜7時から9時頃、天文同好会による天体観測(火星、木星、土星等)が行われました。本校の天体ドームと屈折型望遠鏡を使って、火星を観測しました。

天体ドームは、普段目にする機会があまりありませんが、今でも現役で稼働しています。かつて、佐野高校には、「地学部」というのがあって、毎年数十名の部員が積極的に観測を行っていました。流星観測を泊りがけで実施したり、夏休みには日光などで合宿を行うなど、とても活気がありました。しかし、だんだん部員がいなくなり、やがて廃部となってしまいました。天体ドームに隣接する部屋(副室:もともとは合宿できる畳部屋でした)も朽ち果てていましたが、中高一貫となる際に、部屋として活用できるよう、ドームのある部屋と一緒に副室も改修してもらいました。

そんな中、中高一貫の一期生が高校に進学した平成23年、一期生が有志を集め、天文同好会を立ち上げました。ゴミ屋敷と化していた天体ドームの大掃除をゴールデンウィーク中に行い、当時の地学部の顧問だった大宮先生に来てもらい勉強会をやったり、定期的に観測会を開催するなど、かつての賑わいが天体ドームに戻ってきました。夏休みには、地元の町内会の子供たちに呼びかけ、観測会も毎年行うようになりました。

今年度は、コロナの影響でほとんど活動が出来ませんでしたが、今夜、こうして、天体ドームが稼働している姿を見ると、ほっとすると同時に、もっと多くの生徒に見てもらいたいと思いました。

冬場は日が短く暗くなるのが早いので、5時半くらいには真っ暗になってきます。

中学3年生は、この時期、理科で天体の単元に入りますので、かつては、希望者に残ってもらって望遠鏡で月や惑星を見る機会を設けたりもしました。今後、そんなこともできればと思いました。

おっと、余計な話が長くなりましたね。

普段は、こんな風に格納されていて、ドームの隙間も閉ざされています。

天体観測時は、観察窓を開け、球形のドームを電動で回転させ、観測する星が見える位置に合わせます。

今夜は快晴で絶好の観測日和です。それでは、天空の高い位置に見える火星を見てみましょう。望遠鏡は大中小の3つが組み合わさっており、まず、倍率の低い小望遠鏡で火星を視野の中心にとらえ、次に中望遠鏡でも中心に見えるように調整します。最後に、大望遠鏡の視野の中心にもっていきます。いきなり大望遠鏡で探すのは難しいので、このように段階的に探します。

さて、大望遠鏡で火星をとらえることが出来たようです。順番に覗いてみましょう。

火星はどんな風にみえているのでしょうか。見に来てくれた中條先生がスマホをレンズに押し当てて写真を撮ってくれました。

少し、ぶれてしまってますが、火星は惑星なので、点ではなく、円盤状に見えています。火星を見ていると、ホルストの名曲「惑星」の第一曲「火星」が頭の中でなり始めます。(ちなみに名盤は星空のようにたくさんありますが、カラヤン/ウィーンPOや、マゼール/フランス国立O、スタインバーグ/ボストンSO、などが過激で好きです。余談。)

今夜は、土星や木星も肉眼では見ることが出来ましたが、地平線近くだったので、この望遠鏡では見ることが出来ませんでした。土星は、輪っかがきれいに見えるし、木星も衛星が何個かみえるはずです。月だと、大望遠鏡では大きく見えすぎるので、月の表面を観察できます。

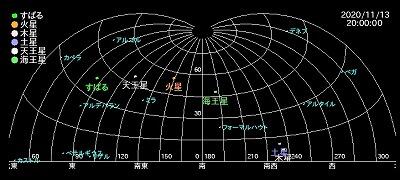

<今日の天体~国立天文台のHPより>

久しぶりに、夜空を眺めることが出来ました。天文同好会の皆さん、ありがとうございました!

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

1

2

5

1