文字

背景

行間

身近な風景 ~いま知ってほしい「栃木の外来生物」

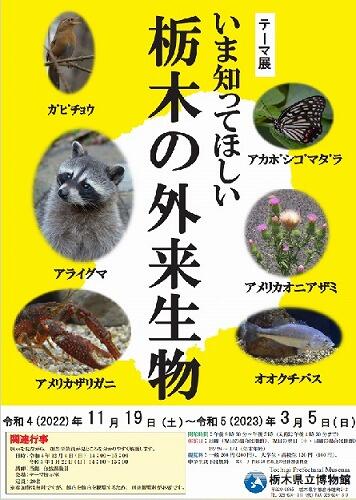

1月5日(木)、栃木県立博物館のテーマ展「いま知ってほしい 栃木の外来生物」を見学しました。

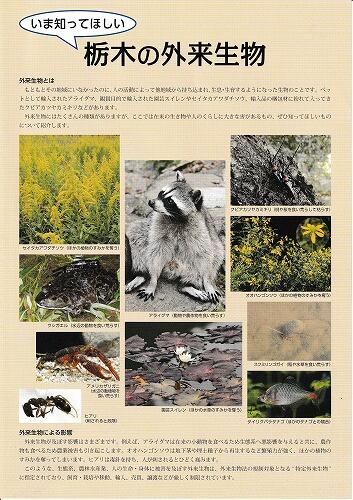

外来生物とは

「もともとその地域にはいなかったのに、人の活動によって他地域から持ち込まれ、生息・生育するようになった生物のことです。ペットとして輸入されたアライグマ、鑑賞目的で輸入された園芸スイレンやセイタカアワダチソウ、輸入品の梱包材に紛れて入ってきたクビアカツヤカミキリなどがあります。外来生物にはたくさんの種類がありますが、ここでは在来の生き物や人のくらしに大きな害があるもの、ぜひ知ってほしいものについて紹介します。」(パンフレットより抜粋)

(テーマ展で配布されるパンフレットです。見開き4ページで、主な外来生物の写真などが満載です。)

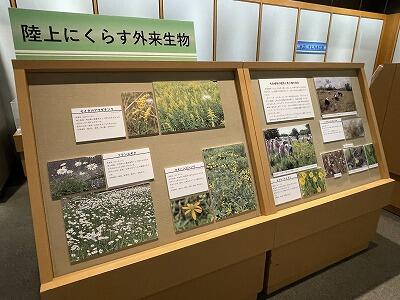

外来生物は、生活する場所ごとに紹介されています。

<陸上にくらす外来生物>

ハクビシンとアライグマ

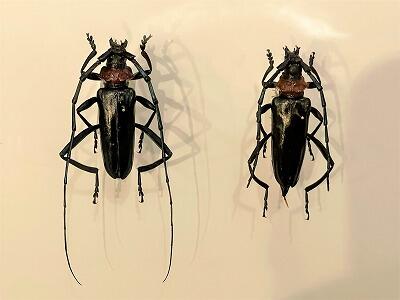

今話題の「クビアカツヤカミキリ」です。佐高のサクラも被害を受けています。

<水辺にすむ外来生物>

カミツキガメです。その巨大さにびっくりです。標本も非常にリアルです。

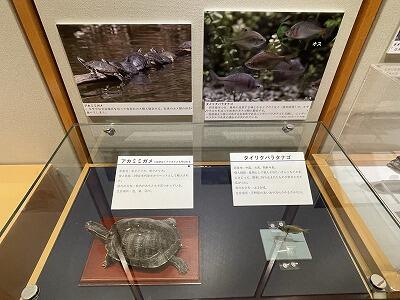

お馴染みの「ミシシッピアカミミガメ」と「タイリクバラタナゴ」です。

魚類です、オオクチバス、ブルーギル、カムルチー、コイ。

コイが外来種ということを知らない人は多いのではないでしょうか。

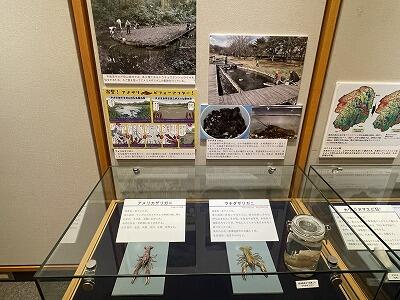

アメリカザリガニ、ウチダザリガニです。実際にどんな被害があるのかや、駆除する人たちの姿も紹介されています。

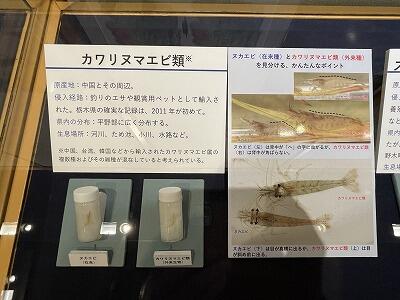

甲殻類のヌマエビ類です。在来のヌマエビとの見分け方が紹介されています。

もちろん、植物の外来生物も紹介されています。理科の実験でもよく出てくる「カナダモ」も外来生物です。確かに「カナダ」という国名が入っていれば、在来種ではないことは明白ですね。

外来生物については、話に聞くことはあっても、なかなか実物は見たことがない、という人も多いと思います。

「身の回りのどんな場所でどんな外来生物がすんでいるのか」を知るためのいい機会だと思います。

このテーマ展は3月5日まで開かれています。ぜひ、行ってみてください。

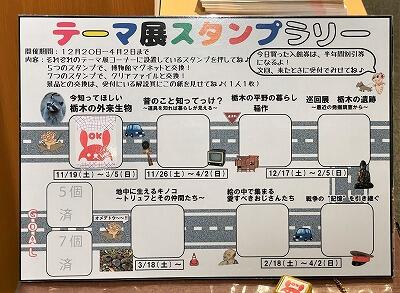

ちなみに、年間でいろいろなテーマ展(年7回)が開催される予定です。スタンプラリーもやってますので、年間5回または7回参加して、すてきなグッズをゲットするのも楽しそうです。

特にありません。