文字

背景

行間

【中3】関東と関西の違い(社会・宍戸先生)追加版

9月26日(月)1限目、中学3年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。修学旅行が近いので、社会の地理分野として、関東と関西の食文化の違いについて調べたことをプレゼンする授業でした。また、修学旅行中に京都で行きたい店についてリサーチしたことも発表していました。

まずは班ごとに、それぞれが調べてきたことをパワーポイントの画面を見せながら発表しました。

お稲荷さんの形も違うそうです。

関東と関西では、お膳の中で、みそ汁の置く場所が異なるそうです。

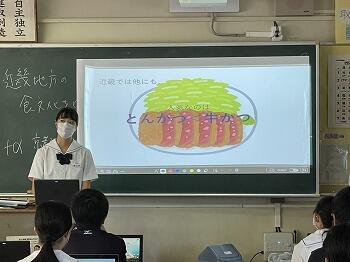

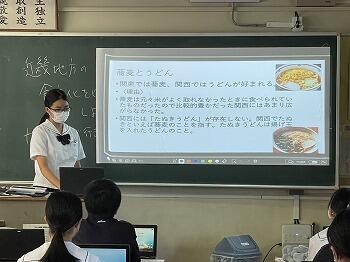

次に、班の代表を決め、クラス全体に発表しました。

行ってみたい店もアピールしています。話を聞いていると、確かに行ってみたくなります。

今回、「京都で行ってみたい店」を調査対象に設定したのは、例年、修学旅行の班別行動で、せっかく京都まで来たのに、昼をマックですます班があることから、是非、京都ならではの店で、食文化を体験して欲しい、という願いがあることを宍戸先生が語ってくれました。確かに、自分で調べてみると、行ってみたくなりますね。

関東では「豚カツ」ですが、関西では「牛カツ」なのだそうです。

そういわれてみると、「牛カツ」の店にも行ってみたいですね。

うどんやおでんにも特徴があるそうです。

班の代表の発表は、明日も後半の3名が行われます。

<9月27日(火)1限目> 班の代表の発表の後半です。2名の発表を見学しました。

関東と関西の「もち」の違いに注目しました。

近畿と関東ではなく、近畿と東北という設定で、食文化の違いに挑戦しました。

すべての班代表の発表が終わり、投票の結果、票はばらけましたが、最後に発表した茂木さんが、最も多くの票を集めました。この結果を受けて、茂木さんから素晴らしいコメントがありました。

最後に、宍戸先生から、京都の「ひつまぶし」について、楽しいお話がありました。

「ひつまぶし」というと名古屋が有名で、ウナギを刻んだものがご飯の上に乗っています。ところが、京都でも「ひつまぶし」のお店があるそうです。

しかし、ご飯の上に乗っているのはウナギではなく、牛肉のステーキです。これを「うしまぶし」というのだそうです。京都で行ってみたいお店が、また一つ増えました。

「食文化の違い」という視点が加わると、修学旅行はまた違った楽しみ方があることが見えてきました。

今回の授業は、地理と食文化(家庭科)、歴史などに関わる「教科横断型」のユニークな授業実践だと思いました。

Good Jobです。

特にありません。