文字

背景

行間

校長室便り

「日本両棲類研究所」の篠崎尚史先生

5月5日(祝)、日光市の中禅寺湖畔にある「日本両棲類研究所」を訪問し、所長である篠崎尚史(しのざき なおし)先生にお会いしました。篠崎先生には、5月14日(金)に行われる本校の「創立記念講演会」の講師をお願いしています。

篠崎先生は、「日本両棲類研究所」の所長という肩書だけでなく、国連の世界保健機関(WHO)移植課の専門家諮問委員会で議長を務めた唯一の日本人でもあります。

また、角膜移植に関する研究や、日本でのアイバンク制度の確立などに尽力したことで、今年の4月下旬に、アジア角膜学会の「アジアアイバンク協会賞」を日本人初で受賞されました。

https://www.shimotsuke.co.jp/articles/-/449222

篠崎先生は、私が知る限り、我が国で最も「国際人として活躍されている真のリーダー」です。今回の「アジアアイバンク協会賞」受賞で注目されている中、本校の創立記念講演会でお話iいただけることを本当に楽しみにしています。

ところで、両生類と角膜移植がどう関係しているのか、また、私と篠崎先生との出会いについて、お話したいと思います。

日光の中禅寺湖畔にある「日本両棲類研究所」は、1970年に篠崎先生のお父様で医師の篠崎尚次さんが、個人の研究所として開設しました。三角屋根が目印のおしゃれな建物で、当時の小中学生の修学旅行では大人気のスポットでした。生徒の皆さんのお父さんやお母さんは、行ったことがあるかもしれませんね。

そこでは、日本中のサンショウウオやオオサンショウウオが、研究のために飼育されていました。

篠崎尚史先生は、両生類について研究するために、アメリカに留学し、ケンタッキー大学理学部の生物学科と物理学科を1983年に卒業しました。卒業後は、お父様と2人で「日本両棲類研究所」で、両生類の飼育やお客さんへの説明の傍ら、イモリの眼のレンズの再生のメカニズムなどの研究を行っていました。イモリは、眼のレンズや肢、顎、脳など、再生することが知られています。ここで、両生類と角膜移植の接点があったのです。また、サンショウウオ類を中心とする日光地域の両生爬虫類の分布に関する調査も行っていました。

当時の日本両棲類研究所で飼育されていた「オオサンショウウオ」と篠崎先生。(別冊宝島「研究する人生」より)

ここで、突然ですが私の話になります。

1985年、私は大学を卒業しましたが、教員採用試験は不合格だったので、1年間、生物の非常勤講師をしていました。この年、NHKでタモリが司会を務める「ウォッチング」という番組の放送が開始されました。NHKでタモリといえば、ブラタモリが有名ですが、35年前の「ウォッチング」が最初でした。毎回、生物分野の専門家をゲストとして招き、専門家が研究している動物などのテーマをトークやVTRを交えながら紹介する番組で、1985年4月から1989年3月まで、5年間続いた人気番組でした。

(NHKアーカイブスより)

そこに、篠崎尚史先生がゲストとして登場したのです。これが篠崎先生との最初の出会いでした。(もちろん、テレビで見ただけですので、本当に会ったわけではありません。)

NHKアーカイブスで検察してみたら、1985年9月25日に「渓流のエンターテイナー サンショウウオ」と、1986年1月28日に「渓流のジョーズ・オオサンショウウオ」の2回の放送で、篠崎先生がゲストとして登場しています。その時の篠崎先生の印象は、とにかく話が面白く飽きさせない、サービス精神が旺盛でこんな面白い人が世の中にいるのか、と思いました。日本両棲類研究所でも、修学旅行の小中学生に大人気だったそうです。

篠崎先生35歳(1990年頃)の写真です。(別冊宝島「研究する人生」より)

そんな中、1991年に、別冊宝島「研究する人生」が出版されました。その中で、篠崎先生を「秋篠宮の友人にして修学旅行の小学生の案内係、ウーパールーパーのTシャツを売りながら生命の神秘に挑む、親子研究者の大いなる自由の日々!」と紹介されていました。これが、篠崎先生との2度目の出会いでした。めちゃくちゃ凄いお方だったのだ、と思い知らされました。

(別冊宝島「研究する人生」。今回、訪問した際、この本のことを話題にしたところ、まだ何冊かあるから、といただきました。)

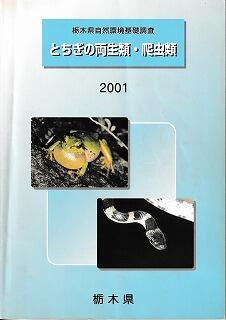

そして、3度目の出会いがやってきました。栃木県の「レッドデータブック」の前身にあたる「栃木県自然環境基礎調査」の調査員に、篠崎先生とともに県から任命され、1994年から2000年にかけて、一緒に県内の両生爬虫類の分布調査をすることになったのです。とうとう本物に出会いました。

しかし残念ながら、その頃、篠崎先生は眼の再生医療に関して、大学との協働研究が超多忙となり、研究に専念するため、1994年に「日本両棲類研究所」を閉鎖し、研究の拠点を東京に移すこととなりました。そのため、栃木県自然環境基礎調査の調査員としてお目にかかれたのは、おそらく数回しかありませんでした。しかし、あの「ウォッチング」の篠崎先生に会うことができ、短い時間ではありましたが、一緒に仕事が出来たことは、深く私の心に刻まれました。

その後、篠崎先生とお会いすることはなく、20年以上経ちました。その間、角膜の移植など、医療の分野でご活躍されているということを風の便りにしか、耳にすることはできませんでした。私にとっての空白の20数年間については、今回の講演会で明らかになるかもしれません。

そして、今から3年前の2018年5月、私がトウキョウサンショウウオの産卵状況の調査をしていたところ、携帯に一本の電話がありました。宇都宮大学農学部の飯郷先生からで、今、篠崎尚史先生と一緒におり、これから会えないかという内容でした。大平町のブドウ団地にある「かかしの郷」の駐車場で待ち合わせをしていると、篠崎先生と数名のスタッフが現れました。これが、篠崎先生との4度目の出会いでした。

その時は、日光の「日本両棲類研究所」をリニューアルして復活させるプロジェクトを進めている、というお話をお聞きしました。こうして、止まっていた歯車が少しずつ、動き出すような感覚を覚えました。

https://smart.shimotsuke.co.jp/articles/-/208076

2021年5月5日、講演会の打ち合わせのため「日本両棲類研究所」を訪問しました。篠崎先生とは5度目の出会いになります。

30年以上前に撮られた写真と同じ「オオサンショウウオ」がいました。研究所が閉鎖している間は岡山県内の大学で飼育されていましたが、リニューアルを機に里帰りしていました。推定年齢70歳、体長1.3mということです。当時より、二回りくらい大きくなったような気がします。

研究所内には、我が国に生息するほぼすべてのサンショウウオ類や各県のイモリが飼育されています。両生類好きにはたまらない展示です。

このように、一時期遠ざかっていた、もともとやりたかった両生類の飼育や研究に、やっと戻ってきた、ということなのかもしれません。

14日の講演会では、長い間、私が知ることもなかった篠崎先生の国際舞台でのご活躍などについても、お伺いできることをとても楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。

日本両棲類研究所で買ったオオサンショウウオです。ビロードのような手触りがたまりません。校長室の机の上にいます。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

2

6

5

8