文字

背景

行間

【中2】刺激に反応する時間の測定(理科、菊地先生)

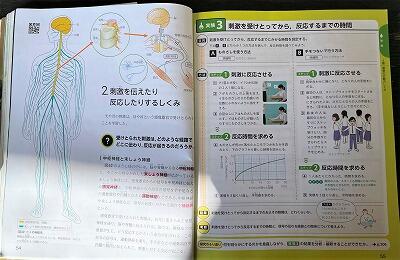

10月26日(水)5限目、中学2年3組の「理科」の授業(菊地先生)の一部を見学しました。本時は、生物分野の「刺激を伝えたり反応したりするしくみ」の導入で、刺激を受け取ってから反応するまでにかかる時間を測定しました。

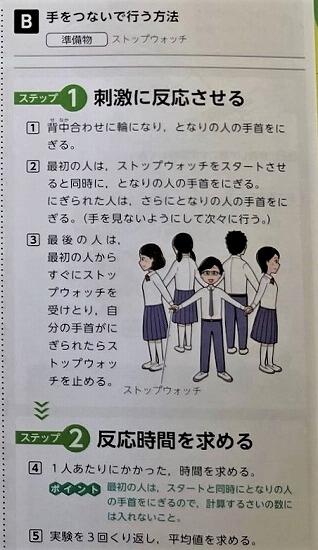

反応時間を測定する方法は以下のとおりです。まず、生徒たちが手をつないで一列になります。端の一人がストップウォッチを押すと同時に、隣の生徒と繋いだ手を握ります。その刺激を感じた生徒が隣の人の手を握ります。これを順繰りに続けていき、列の最後の生徒の手が握られた瞬間に「はい!」と声を出し、それを聞いてストップウォッチを止めます。ここまでで何秒かかったかを計測し、それを人数で割ると、手を握られるという刺激を受けてから握り返すまでに要した時間が求められます。

授業では、男女別に横一列になって実験しました。

始めは練習をしますが、握られた手をまた握り返して、刺激が逆方向に伝わってしまうケースも出てきたりして、とても楽しい雰囲気で実験が行われました。

最初は、5秒くらいかかる時もありましたが、慣れてくると、2秒を切ったりしてきました。仮に、15人で2秒かかったとすると、一人あたりが反応に要した時間の平均は、0.13秒ということになります。このように、ある程度の人数で計測し、何回かの平均をとることで、より正確な数値が得られます。この0.13秒の中では、「手が握られた刺激が神経細胞を伝わって脳に到達し、脳からの、反対側の手を握る、という命令が神経細胞を伝わり、それを受けた手の平の筋肉が収縮する」まで道のりを電気信号が駆け巡っています。

簡単な実験ですが、この実験で何を測定しているのか、それを考えることは、これからの学習の大きな動機付けになると思います。楽しい実験が、興味関心、そして深い理解につながるよう、頑張って欲しいと思います。

特にありません。