文字

背景

行間

校長室便り

【中3】国語の授業見学(石塚先生)

4月13日(水)6限目、中学3年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。「(普段嫌われることが多い)カエル、カラスどちらかを賞賛する作文」に関する授業を行っていました。

最後に、指名された2人が、自分が書いた作文を発表しました。

最後に、指名された2人が、自分が書いた作文を発表しました。

この授業は、普段は嫌われることの多い対象の良いところを見出し、エビデンスに基づく賞賛をすることを通して、正しい言葉を使った説得力のある作文を書くことがねらいのようです。

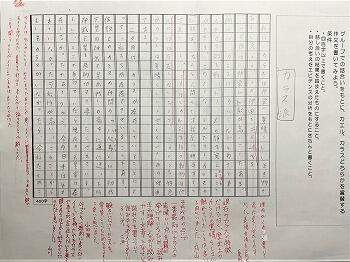

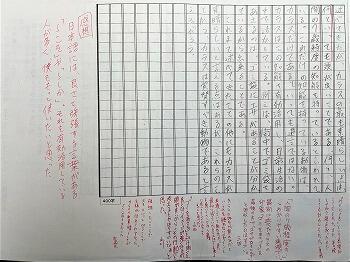

中2の最後の授業で、カエルとカラスのどちらを賞賛するかをグループで話し合い、それをもとに、春休みの宿題として書いてきたものを、グループ内で回し読みし、どこが良かったかのコメントをグループ全員で書き込んでいます。

これが、赤ペンでコメントがぎっしり書かれた作文です。

<カラス派>19名

<カエル派>14名

最後に、グループ全員からのコメントを読んだ感想を書いていました。

あえて、嫌われがちな対象の良いところを見つけて、エビデンスに基づいた「説得力のある作文」を書く、という発想が素晴らしいと思いました。また、生徒が書いた作文の内容も良く、レベルの高さを感じました。皆さん、着実に文章を書く力を身につけていrますね。

しかし一方で、カエルやサンショウウオなどの両生類好きな私にとって、カエルが嫌われているものの代表のように思われていることに、少なからぬ衝撃を受けたのも事実でした。

そこで、カエルを賞賛してくれた14名の作文を読み、どういう点を賞賛しているのかを調べてみました。すると、ベスト3は、

1位「食料として食べられる」7人、

2位「愛すべきキャラクターである」6人、

3位「無事カエル、など縁起がいい」4人 でした。

他には、カエルの多様性、生態系の中での役割、珍しいカエル、信仰の対象、天気予報、などがありました。食べられることを賞賛されたのが一番多かったのはちょっと意外でしたが、多面的なカエルの魅力を賞賛していただいたことに感謝いたします。

最後に、世の中には、カエル大好きな人たちも大勢いることを紹介します。だいぶ前に発行された「カエラーたちのつぶやき」には、あなたの「カエル好き」度がわかるかエラー度チェックリストがついています。また、福島県郡山市には、カエルグッズを集めた「100年カエル館」という博物館もあります。(もちろん行ってきました)「カエル探偵団」という全国規模の研究者集団もあります。

カエラー度チェック(直接リンクしていませんが、チェックのタブを探してクリックしてみてください。)

ちなみに、私にとってのカエルを賞賛するポイントとしては、カエルはどんな種であれ、そこに存在(生息)するだけで価値がある、という点です。ご存じのように、両生類の皮膚は湿っていて、近くに水場など湿った環境がないと乾燥して死んでしまいます。また、産卵する適切な環境(水場)がないと繁殖することができません。カエルのエサとなる生物も必要です。つまり、ある種のカエルがそこに存在(生息)しているということは、その種の生存(生息)を可能にする自然環境が維持されている、ということを示しています。「ここはトウキョウダルマガエルやニホンアカガエルが生息できる環境だ。」「もうここにはヒキガエルはいなくなってしまった。」というように、環境の自然度を見える化してくれます。多様な生物が共存できる環境を人間が目指すのであれば、一つの指標ともなりうる生物です。そのような自然環境の最前線で頑張っている両生類たちを優しく見守ってください。

PS:毎年、松本市では楽しそうな「かえるまつり」が開かれているそうです!

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

6

9

5

0

8

0