文字

背景

行間

校長室便り

【高2】課題研究のプロモーション

2月21日(月)放課後、高校2年生の課題研究班(二つの班)が校長室を訪れ、自分たちの研究成果のプロモーションをしてくれました。自分たちの研究成果をいろいろな場面で実用化したいというアイディアを語ってくれました。

二つの班は、たまたま校長室でばったり遭遇したので、それならお互いに、一緒に話を聞こう、ということになりました。

向かって左側の男子2名は、「佐野高校のイメージキャラクターの制作」が研究テーマで、川島陸久斗君と関根大誠君(2-3)です。

彼らの研究は、鳴瀬穂乃花さん(2-4)が作成した佐野高校のイメージキャラクター(楠かえで、仮称)をモーションキャプチャーで取り込んだ人の動きに合わせて動かし、声をアフレコすることで、動画を作成できるところまで開発しました。

鳴瀬さんが作成した佐野高校のイメージキャラクターです。このキャラクターを実際の人の動きに合わせて動かすことが出来るそうです。声優をしてくれる同級生も決まっているそうです。学校説明会やHPなどでの学校のPRの際、ガイド役として使えるのではないかと提案してくれました。確かに、いろいろな可能性のあるアイディアだと思いました。

一方、向かって右側の女子は、「透鏡(レンズ)越しのとちぎのイラストを用いた栃木県の宣伝について」が研究テーマで、塩原明莉さん、島田翠さん、三田遥花さん(2-1)の3名です。

彼女たちは、自分たちで撮った写真の中に、自作のイラスト(キャラクター)を映り込ませる技術を使って、佐野市や栃木県のPRに使えないかというアイディアを紹介してくれました。

朝日森神社の鳥居の写真に、イラストの高校生が映り込んでいます。

こちらは、城山公園の写真とイラストです。

この写真にもイラストが、違和感なく映り込んでいます。

確かに、イラストのキャラクターが写真に入ることによって、観光地をより身近に感じたり、そのキャラクターの目線から見た風景をイメージできるような気もします。また、これまでは、生きたモデルが風景の中で被写体になっていることはありましたが、モデル自体も風景の一部と脳が認識してしまうと、ありきたりな風景写真になってしまいます。しかし、イラストのキャラクターは、さすがに非日常的なので、風景の中で引き立つことは間違いないでしょう。

いくつかのサンプル画像を作って、佐野市に提案したらどうかと、アドバイスしましたが、実は、すでに、佐野市の「都市ブランド推進課」を訪問し、話を聞いてもらっているそうです。その行動力はさすがです。

二つの班のプロモーションを受け、2つのテクノロジーがコラボしたら、もっと凄いことになる可能性も感じました。例えば、風景写真中のイラストのキャラクターが、動き出して、解説してくれたら凄いなと思いました。

二つの班のさらに具体的な取組内容やアイディアなどは、また、改めて別の機会に紹介したいと思います。

ところで、今日の生徒たちのプロモーションを聞いていて、感じたことを話したいと思います。たまたま二つの班ともに、デジタルツールを使いこなし、アートとコラボして、学校や地域の魅力を発信していこうとしています。

このことは、今、教育の世界で最も注目されている「STEAM教育」そのものではないかと思いました。STEAM教育とは、S(Science 科学)、T(Technology 技術)、E(Engineering 工学)、A(Arts 芸術・教養)、M(Mathematics 数学)の5つの頭文字をつなげた言葉で、実社会での様々な課題は、単独の分野だけでなく、いろいろな分野が関わっています。こうした教科横断的な学びが、多様な能力を育成する上で不可欠とされており、そのほうがワクワクすることが多いのではないかと思います。

本校生は、すでに「STEAM教育」に取り組んでいると言っても過言ではありませんが、本県でも、来年度は、本格的に「STEAM教育」を推進していきますので、本校でも、さらに充実させていきたいと考えています。イメージとしては、例えば、これまで取り組んでいる課題研究に、ICTと何か(STEAM)とをコラボさせ、教科横断的な学びになるようにしたいと考えています。

今回、プロモーションしてくれた二つの班の研究は、まさに、「ICTとアートをコラボし課題解決につなげる」というSTEAM教育の目指す方向性を示していると思います。

それなら、「自分たちもSTEAMしてるよ!」、「うちらの研究もSTEAMなんじゃね」という研究班があったら、是非、校長室まで来てください。どんどん紹介していきたいと思います。チャレンジャーを待っています。

(参考)

お隣の群馬県の広報誌「ぐんま広報」2月号で、「STEAM教育」が特集されていました。群馬県の「知事戦略部メディアプロモーション課」の了解を得て、以下にリンクを張りましたので、参考までにご覧ください。

「ぐんま広報」2月号

向かって左側の男子2名は、「佐野高校のイメージキャラクターの制作」が研究テーマで、川島陸久斗君と関根大誠君(2-3)です。

彼らの研究は、鳴瀬穂乃花さん(2-4)が作成した佐野高校のイメージキャラクター(楠かえで、仮称)をモーションキャプチャーで取り込んだ人の動きに合わせて動かし、声をアフレコすることで、動画を作成できるところまで開発しました。

鳴瀬さんが作成した佐野高校のイメージキャラクターです。このキャラクターを実際の人の動きに合わせて動かすことが出来るそうです。声優をしてくれる同級生も決まっているそうです。学校説明会やHPなどでの学校のPRの際、ガイド役として使えるのではないかと提案してくれました。確かに、いろいろな可能性のあるアイディアだと思いました。

一方、向かって右側の女子は、「透鏡(レンズ)越しのとちぎのイラストを用いた栃木県の宣伝について」が研究テーマで、塩原明莉さん、島田翠さん、三田遥花さん(2-1)の3名です。

彼女たちは、自分たちで撮った写真の中に、自作のイラスト(キャラクター)を映り込ませる技術を使って、佐野市や栃木県のPRに使えないかというアイディアを紹介してくれました。

朝日森神社の鳥居の写真に、イラストの高校生が映り込んでいます。

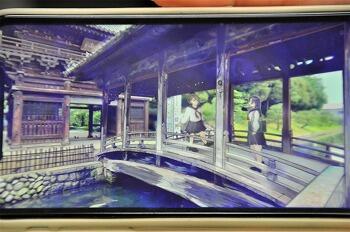

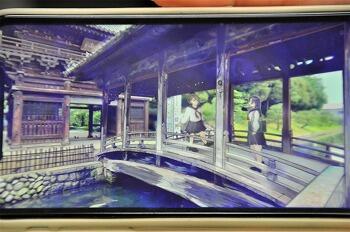

こちらは、城山公園の写真とイラストです。

この写真にもイラストが、違和感なく映り込んでいます。

確かに、イラストのキャラクターが写真に入ることによって、観光地をより身近に感じたり、そのキャラクターの目線から見た風景をイメージできるような気もします。また、これまでは、生きたモデルが風景の中で被写体になっていることはありましたが、モデル自体も風景の一部と脳が認識してしまうと、ありきたりな風景写真になってしまいます。しかし、イラストのキャラクターは、さすがに非日常的なので、風景の中で引き立つことは間違いないでしょう。

いくつかのサンプル画像を作って、佐野市に提案したらどうかと、アドバイスしましたが、実は、すでに、佐野市の「都市ブランド推進課」を訪問し、話を聞いてもらっているそうです。その行動力はさすがです。

二つの班のプロモーションを受け、2つのテクノロジーがコラボしたら、もっと凄いことになる可能性も感じました。例えば、風景写真中のイラストのキャラクターが、動き出して、解説してくれたら凄いなと思いました。

二つの班のさらに具体的な取組内容やアイディアなどは、また、改めて別の機会に紹介したいと思います。

ところで、今日の生徒たちのプロモーションを聞いていて、感じたことを話したいと思います。たまたま二つの班ともに、デジタルツールを使いこなし、アートとコラボして、学校や地域の魅力を発信していこうとしています。

このことは、今、教育の世界で最も注目されている「STEAM教育」そのものではないかと思いました。STEAM教育とは、S(Science 科学)、T(Technology 技術)、E(Engineering 工学)、A(Arts 芸術・教養)、M(Mathematics 数学)の5つの頭文字をつなげた言葉で、実社会での様々な課題は、単独の分野だけでなく、いろいろな分野が関わっています。こうした教科横断的な学びが、多様な能力を育成する上で不可欠とされており、そのほうがワクワクすることが多いのではないかと思います。

本校生は、すでに「STEAM教育」に取り組んでいると言っても過言ではありませんが、本県でも、来年度は、本格的に「STEAM教育」を推進していきますので、本校でも、さらに充実させていきたいと考えています。イメージとしては、例えば、これまで取り組んでいる課題研究に、ICTと何か(STEAM)とをコラボさせ、教科横断的な学びになるようにしたいと考えています。

今回、プロモーションしてくれた二つの班の研究は、まさに、「ICTとアートをコラボし課題解決につなげる」というSTEAM教育の目指す方向性を示していると思います。

それなら、「自分たちもSTEAMしてるよ!」、「うちらの研究もSTEAMなんじゃね」という研究班があったら、是非、校長室まで来てください。どんどん紹介していきたいと思います。チャレンジャーを待っています。

(参考)

お隣の群馬県の広報誌「ぐんま広報」2月号で、「STEAM教育」が特集されていました。群馬県の「知事戦略部メディアプロモーション課」の了解を得て、以下にリンクを張りましたので、参考までにご覧ください。

「ぐんま広報」2月号

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

9

0

9

0

8

9