SGH水俣フィールドワーク2日目

SGH水俣フィールドワークの2日目が無事に終了しました。

今日は主に水俣病の知識とその後の取組みなどについて詳しく学習した日になりました。

~午前~

《水俣市立水俣病資料館・国立水俣病情報センター》

水俣病の発生、原因究明、裁判、地域住民同士の関わり、現在に至るまで等、より詳しく水俣病についての知識を深めることができました。

元々、水俣は非常に豊かな漁業地であり、たくさんの海の恵みを受けて暮らしていました。そこへ「チッソ水俣工場」が生まれ、まちも豊かになっていき、多くの人で賑わう工業都市になりました。

しかし、しばらくしてネコや鳥が歩けなくなったり飛べなくなったりするなどの異変が生じるようになり、ついに人間にも同じような症状が出るようになっていきました。水俣病の発生です。原因究明の取組みが続けられましたが、経済優先の社会の動きのなか、適切な対応がとられませんでした。その対応の遅れから、被害が拡大することになったのです。

原因究明まで、多くの方が犠牲になったことは痛ましいことです。しかし、原因究明のための実験により、多くの動物たちも犠牲になったことを忘れてはなりません。そうしてやっと原因を突き止めました。「チッソ水俣工場」からの工業排水に含まれていたメチル水銀です。やがて裁判・補償問題になっていきました。しかし、「チッソ水俣工場」は住民の生活を維持するうえで、なくてはならない存在でした。それゆえに市民同士でも争いが起こったそうです。もちろん、昨日の話同様、水俣病と認定を求める被害を受けた方々の闘いは今もなお続いています。市民が望む水俣の再生は、環境の復元はもちろんですが、市民同士の心の融和です。

~午後~

《国立水俣病総合研究センター》

水俣病資料館・水俣病情報センターから少し離れた場所に移り、「国立水俣病総合研究センター」を見学させていただきました。

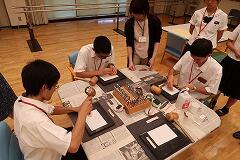

最初に「毒性病態研究室」でメチル水銀の毒性について、細胞レベルの研究を行っている先生の話を聞くことができました。まだまだ分からないことがあるものの、脳のどの部分で害が起きて、どの部分では害が起きないなどの詳しい話を丁寧にしていただきました。また、実際に細胞の一部を切り取る作業を体験させていただきました。

次に「リハビリテーション室」で話を聞かせていただきました。まず、作業療法士についての説明から入り、具体的に水俣病患者へのリハビリの内容について、詳しく説明していただきました。また、実際に行っているリハビリの一環の革細工作製も体験させていただきました。

大変忙しい一日にはなりましたが、それ以上に学ぶことの多い一日でした。研究員も熱心にメモをとって質問をするなど、大変有意義な活動になりました。私たちのために企画をして説明をしていただいた先生方、大変ありがとうございました。

明日以降は実際に水俣病と闘う方のお話を聞かせていただいたり、病気と闘いながら働いている現場を訪問させていただく予定です。

《研究員の本日の感想》

倉持 未夢(高2)

水俣病のメカニズムやメチル水銀の人体への影響、水俣病に関する法律をより深く学ぶことができました。さらに、社会的に加害者・被害者関係なくバラバラになってしまったことがより水俣病を複雑な問題にしていることを新しく学びました。

午後にはリハビリを体験・見学してとても印象深いものとなりました。

古谷 菜奈(高2)

水俣病の被害者の訴えは、九州地方だけで起こっていたものだと思っていましたが、関西地方でも起こされていたということを初めて知りました。

また、普段入ることのできないような国立水俣総合研究センターの研究室に入り、ラットの脊椎を5μmの厚さに切るところを見学したり、細胞をレーザーにより切り取り出すことを体験できてとても貴重な時間を過ごすことができてよかったです。

リハビリステーションではお話を聞くだけではなく、HALや革細工を体験することができ思い出となりました。

新井 康平(高1)

今日は、水俣病資料館、情報センター、総合研究センターの3カ所でFWを行った。文字だけでは伝わらないような被害者の方々の苦しみを資料館の方のお話しや展示されている写真、映像から感じた。また、研究という視点から水俣病を見ることができた。とても貴重な体験だと思う。被害者、加害者の立場だけでなくいろいろな角度から水俣病について考えるべきだと気づかされた。

安生 温大(高1)

今日訪問した3つの事業所では、水俣病によって差別以外にも同じ市民同士での争いが起こっていたことが分かりました。漁業関係者とチッソの従業員、水俣病認定者と認定されなかった人などです。そしてこれらの争いは、まだ解決しきれていないそうです。自然がもとに戻っても、人間が戻れないのでは十分ではありません。しかし、人の心はそれぞれ違います。これからも話し合いを続けて、それぞれを尊重した結論を出してもらいたいです。また、このような争いは世界でもあります。どう考えるべきなのか、自分でもしっかりと考えてみようと思います。

須藤 悠希(高1)

二日目、それぞれの場所で水俣病の発生原因や被害について深く学ぶことができました。また、研究施設では、水俣病に侵されたラットの細胞を見たり、海馬の一部をレーザーで切り取るなど、とても貴重な体験が出来ました。

明日は、病院やリサイクル施設を訪問します。そちらでもたくさんお話しを聞いて、よい研究にしたいです。

有澤 音羽(高1)

水俣病は、患者さんだけではなくその家族や仕事、社会がバラバラになったりと様々な所に影響する事が分かりました。

もやい直しと言う活動に興味を持ちました。昨日とは違う目線で水俣病について考える事が多かったです。立場によって色々な考え方があるのだなと思いました。

特にありません。