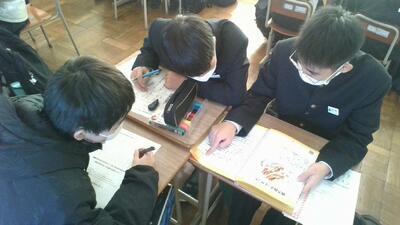

【中学】数理探究(数学分野)の授業の様子(2年1組、柾木先生、安藤先生)

23日(火)の1・2時間目に行われた「中学2年1組 数理探究(数学分野)」の授業の様子を紹介します。

本校の設定教科「数理探究」は、2年生の後期と3年生の前期に、数学分野と理科分野を隔週で行っています。

本時は数学分野で「点字」を題材にした授業を行いました。

多くの生徒は、小学校の国語や総合的な学習の時間で点字について学んだことがあるものの、その成り立ちや規則性など点字の詳細についてはあまり知らないようでした。

そこで、点字の規則性に着目し、数字やアルファベット、ひらがなの表し方を考えました。

ひらがなは「母音を表す点」と「子音を表す点」の組み合わせで一つの文字(音)を表します。一見するとばらばらに決まっているように思える展示ですが、少ない単語からその規則性を見出すことで、他のひらがなを導くこともできます。

【パズルのようにひらがなを表す点字を見つけていきます】

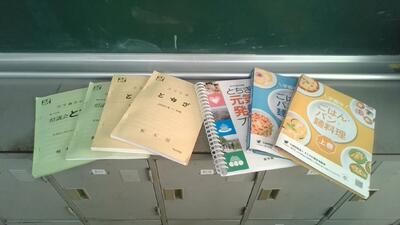

また、今回の授業を行うにあたり、佐野市社会福祉協議会様から点字を使った本や冊子を提供していただきました。

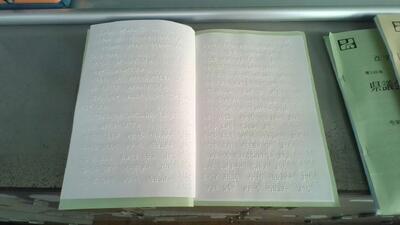

【提供していただいたレシピ本や県の点字広報など】

【点字広報の中は真っ白で、点字がびっしりと並んでいます】

生徒たちは興味深そうに点字に触れ、頑張って読もうとチャレンジしていました。

《生徒の感想》

○点字は、使う人が読みやすいように作られていることが分かりました。また、数学を社会に生かすには、そのまま生かすのではなく、工夫をすると良いことが分かりました。

○点字は不規則に並んでいると思っていましたが、規則的に並んでいると分かりました。アルファベットやひらがなの点字を知ることができたので、他の言語の点字も知りたいと思いました。

○点字についてきちんと学んだことは初めてだったので、規則性などを知ることができて面白かったです。点字で数学を勉強するときや図形を表現するときは、どのように表すのかを知りたいです。

点字は6個の点の凹凸で様々な文字や記号を表しますが、数学的な場合の数(表し方は何通りあるか)と実際に使われている点字の種類の数は異なります。

『福祉』の観点から点字を考えることで、「数学的な答え」とは異なる「現実場面での最適解」を得ることができます。

また、レシピ本を読んだ生徒が、「でも、目が見えない人はどうやって料理をするのだろう」と呟いたことがとても印象的でした。

「レシピ本を読んで料理をすること」を当たり前だと思わずに、目の見えない方の立場から考えた素晴らしい発言だったと思います。

本校では、総合的な学習の時間を中心として、探究活動に取り組んでいます。各教科で学んだことを実社会で生かす上で、今回の『福祉』のように様々な視点が大切になります。今後も様々な活動をとおして、多角的な視点を獲得してほしいと思います。

特にありません。