文字

背景

行間

2020年5月の記事一覧

消毒液(新井屋さん)ありがとうございます

その消毒液(次亜塩素酸水)は、味噌まんじゅう新井屋さん(代表取締役 野部武典様)からいただいたものです。毎週1回いただいており、使用する量が多いので、大変助かっています!

本当にありがとうございます。

感染症対策

ポリエチレンシートを使った仕切りの設置など、公仕さんが大活躍しています。

「被服室」では、対面で作業をすることがあるので、真ん中をポリエチレンシートで仕切りました。

「図書室」では、貸し出しカウンターをポリエチレンシートで囲いました。また、読書机は、イスの数を半分にし、対面にはならないように配置しました。

昼食時にパン等を販売する昇降口付近の「購買スペース」には、販売時にポリエチレンシートが垂らせるようにしました。

宇都宮大学大久保教授とのweb会議

SGHクラブ海外班は、当初の計画では、夏休み中にマレーシア連邦のサワラク州(ボルネオ島)にフィールドワークに行く予定でしたが、この状況では渡航することはできませんので、現地の高校生(国立セントヘレナ中等学校)と本校性とで、webを活用した協働研究を行うことにしました。

そこで、昨年度、サワラクを訪問した際のアドバイザーとしてご指導いただいた大久保教授と今年度の進め方について、最初の打ち合わせを行いました。大久保先生は、森林生態学が御専門ですが、サワラクに関する幅広い知識や人脈をお持ちで、まさにサワラク研究の第一人者です。

サワラク?と言われてもピンとこない人がほとんどだと思いますが、海外の高校生とwebで交流してみたい、一緒に研究をしてみたい、など興味関心を持っている生徒には、以下の日程で参加者の募集を行います。国内での研究希望者も募集しています。

6月2日(火)16:00~16:30

海外班:選択教室3、国内班:選択教室4

対象学年:高校1年、2年

佐高ミュージアム㉒

佐高ミュージアム(再編集版)はこれで終了です。

2008年4月9日から2015年7月6日までで、141号まで発行したものから、117回分に再編集して公開しました。

佐高ミュージアムNo116「昆虫」.pdf

佐高ミュージアムNo117「淡水ガメ情報交換会」.pdf

(予告)

佐野高校に初任で赴任した際、1990年から1994年にかけて発行していた生物情報誌「すっかんぽ」(手書き版)もありますので、今後は、「佐高ミュージアム」として公開したいと思います。

佐高ミュージアム㉑

佐高ミュージアム(再編集版)は、いよいよ終盤に近付いてきました。

次回が、とりあえず最後の回となります。

佐高ミュージアムNo111 「三杉川水族館」.pdf

佐高ミュージアムNo112 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアムNo113 「イシガメプロジェクト」.pdf

佐高ミュージアムNo114 「キイロスズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo115「ライギョ 他」.pdf

「ハロ」と飛行機雲

附属中「生活ノート」より

附属中「生活ノート」より

「分散登校」の特別時間割が始まってから1週間経ちました。

本日は、附属中の「生活ノート」から垣間見られる、先週1週間の生徒の振り返りのごく一部を紹介します。

①5月18日(月)~19日(火):各学年で、学活や身体計測を行いました。

・久しぶりに学校に行くことが出来て疲れましたが、それ以上に楽しかったです。自己紹介でクラスのみんなの個性が大体わかり、先生のこともだいぶ知れて、よかったです。

・今日は久しぶりに、学校に行けました。仲間に会えて喜ぶ反面、まだ慣れない学校生活への不安がコロナウイルスのせいで大きくなった気がしますが、コロナに負けないで早く学校生活に慣れたいです。

【中2】

・今日は久しぶりに学校に行きました。先生やみんなに会えてとてもうれしかったです。明日から授業が始まるので気合いを入れて頑張ります!

・今日は久しぶりの学校でした。明日も学校なので、ソーシャルディスタンスをできる限り守って生活していきます。

【中3】

・今日から分散登校が始まりました。久しぶりにクラスメイトと会えてうれしかったですが、密にならないように注意しようと思いました。

・今日はみんなの顔を見ることができてうれしかったです。授業はありませんでしたが、とても疲れました。

→どの生徒の生活ノートにも、「久しぶりに」というキーワードが書き込まれていました。4月8日の始業式以来の全員登校に、クラスメイトや先生に会えたことのうれしさがストレートに伝わってきました。

②5月20日(水)~22日(金):分散登校により授業が始まりました。

【中1】

・初めての授業はとても緊張しました。でも、どの先生も優しそうだったので、これからの授業は大丈夫そうだと思います。これから、授業に早くなれたいです。

・今日、楽しみにしていた英語の授業がありました。自己紹介をしましたが、本当に楽しかったです。これからが楽しみです。

・今日も学校に行けてよかったです。しかし、疲れました。

【中2】

・今日から授業が始まりました。これからの授業の説明や課題の確認をしました。久しぶりだったので、少しバタバタしましたが、集中して取り組めたので明日もこの調子で頑張ります。

・今日は、技術と国語の先生に初めて会いました。まだよくわかりませんが、授業を頑張っていこうと思います。

【中3】

・今日は授業のガイダンスがありました。授業を受けるときも人の数が少なく、新鮮に感じました。新しい日常に早くなれたいです。

・今日は2回目の午後の授業だったので、なんとなく慣れてきました。

・今日は、数学の「基本のたしかめ」を授業中にやってみた。因数分解を自分でやってみて、わからなくなってきた時だったので、確認することができた。週末頑張りたい。

→いよいよ授業が始まりました。最初はガイダンス的な内容ですが、少しずつ、通常の授業になっていきます。まだ、体がついて行けず、疲れた人もいると思いますが、徐々に慣らしていきましょう。頑張りすぎないことも大切です。

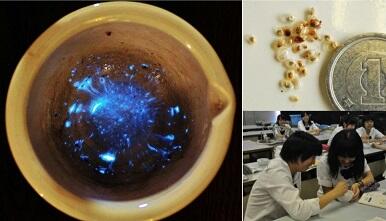

佐高ミュージアム⑳

今回も科学部のカメ研究関係が揃っています。これまでは、科学部(生物部)の紹介的なものは意図的に除いていたので、最後には除いていたものが集まってしまいました。いつの時代でも、本校の生徒たちは輝いていますね。

佐高ミュージアムNo106 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo107 「カメの発信器調査」.pdf

佐高ミュージアムNo108 「拾い物パラダイス」.pdf

佐高ミュージアムNo109 「江戸時代の花粉化石」.pdf

佐高ミュージアムNo110 「高校生カメサミット」.pdf

校長室(自宅)便り⑦

先週の「身近な風景」(その後)では、栃木市の「出流ふれあいの森」でのヒキガエルの上陸(Xデー)を紹介しました。しかし、これは予想外の伏兵でしたので、今回は、私のフィールド(栃木市岩舟町小野寺)での「ヒキガエルの産卵から上陸まで」を紹介します。なお、観察は毎週土曜か日曜に、散歩を兼ねて行っていました。

①4月4日(土):ため池では、ヒキガエルの成体の鳴き声が聞こえていました。池にはすでにかなりの量の卵紐がありました。この日は、私以外にもヒキガエルの観察に来ていたことが後からわかりました。その方(逆井重男氏)が撮った「ヒキガエルの成体が包摂しながら移動している素晴らしい写真を後日いただきましたので紹介します。下が雌で上に乗っている個体が雄です。

(逆井重男氏撮影)

②4月12日(日):産卵から約1週間後です。寒天状の卵の紐から幼生が孵化していました。黒っぽく見えるのが全部、孵化直後の幼生です。まだ泳ぐことはできません。

③4月19日(日):産卵から約2週間後です。孵化してから1週間がたち、少し泳げるようになってきました。岸に沿って、幼生同士が固まっています。

④4月25日(土):産卵から約3週間後、孵化から約2週間がたちました。泳ぎもだいぶうまくなっています。一か所に固まらずに、一匹一匹が自由にひらひら泳いでいます。

⑤5月10日(日):産卵から約5週間後、孵化から約4週間がたちました。幼生の大きさが一回り大きくなったようです。

⑥5月17日(日):産卵から約6週間後、孵化から約5週間がたちました。幼生には手足、というより、四肢(前肢、後肢)が生えていました。しっぽはまだ残っていました。いよいよ変態し、上陸も近いことがわかります。

⑦5月23日(土):とうとうヒキガエルの変態、上陸です。まさにXデーです。4月4日の産卵から、約7週間がたちました。

子ガエルは先を争って岸に近づき、上陸しています。上へ上へと移動しています。しかし、よく見ると、池にはまだしっぽが残っている変態途中の個体もたくさんいました。どうやら、Xデーは、ある一日というピンポイントではなく、おそらく数日間にわたっているのでしょう。

写真の黒い粒粒が全部、ヒキガエルの幼体です。ものすごい数です。

子ガエルは泳ぎは上手です。水中をすいすい進んでいきます。

左側の水中には、まだ尾が残っている幼生がいます。右側の陸上には変態した子ガエルがいます。このように、いろいろな成長段階のヒキガエルがいるということは、どのような理由が考えられますか。さあ、考えてみましょう。

→仮説を立て、それを証明するにはどうしたらよいでしょうか。

10円玉の大きさと比べてみると、子ガエルの小ささがわかると思います。

とにかく、一匹一匹が吸い寄せられるように、歩いて上を目指しています。

後肢がまだしっかりしていないので、飛び跳ねることはあまり得意ではないようです。

こうして上陸を果たしても、生き残ることが出来るのは、ほんの数匹しかいないのが厳しい現実です。ほとんどは、森にたどり着く前に力尽きたり、乾燥して地面に貼りついてしまったり、他の動物に食べられてしまったりするのではないでしょうか。

そう考えると、数年かけて成体になり、再び、産卵に来ることが出来る個体は、本当に奇跡のような存在です。

皆さんが生を受け、今このHPを読んでいるのと同じくらい奇跡的なことなのかもしれません。

しかし、一匹でも多くの子ガエルが、再び、この池に戻ってきてくれることを祈らずにはいられません。

佐高ミュージアム⑳

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

HPアクセス記録の更新!

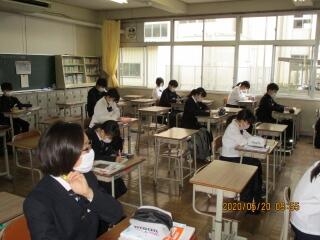

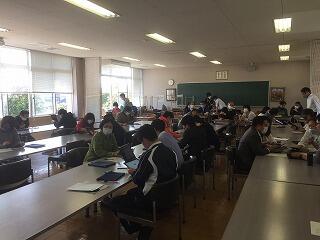

18日(月)は中学1年生(午後)、19日(火)は中学3年生(午前)、中学2年生(午後)、そして、本日は中高6学年すべてが登校し、授業を受けました。

校舎や教室に入る前に、手指のアルコール消毒をしたり、教室では座席の間隔を広くとったり、理科室では対面にならないように座席を配置したり、ついたてをたてたり、といった対応をとっています。また、授業終了後は、先生方で、生徒が使った机やいす、手を触れたドアや手すりなどの殺菌消毒を行っています。

分散登校で一番心配していたのは、感染が心配で登校できない、ということですが、幸いにして、本日は、各学年2クラスずつの登校でしたが、そういった理由での欠席はありませんでした。中1や高1などの学年の生徒は、かなり緊張している生徒が多かったようですが、久しぶりの再会を喜ぶ生徒たちの笑顔も見られました。保護者の皆様も、お子様が学校でどのように過ごしているのか、心配や関心も大きかったことと思います。

実は、19日の本校のホームページのアクセス数は、記録をとりはじめた4月12日以降で、最多アクセス記録を更新しました。(なお、県立高校のHPについているアクセスカウンターは累積数しか表示してくれないため、毎日朝7時に表示されているアクセス数をひたすら記録しています。当日の朝7時と翌日の朝7時のアクセス数の差を(便宜的に)その日のアクセス数としています。極めてアナログな手法ですが、現在のHPのフォーマットでは、詳細にアクセス状況を分析できるカウンターの設置は不可能ということでした)

3年前にアクセス数の記録をとっていたころは、一日500アクセス程度で、それでも当時は「他校と比べると多い方かな」と感じていましたが、今年度はHPからのお知らせや各学年のグループスペースからの動画の配信などがあり、コンスタントに一日1000~1500アクセスと飛躍的に増えていましたが、19日はとうとう2000アクセスを突破しました(=2152アクセス)。

これは、本県の県立高校の中では間違いなくトップクラスでしょう。今後も情報発信に努めて参りますが、生徒の皆さんは、分散登校が始まったとはいえ、学習の中心は家庭での課題学習ですので、配信された動画やプリントをさらに活用してください。

佐高ミュージアム⑲

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

マレーシアの高校とのWeb会議

セントテレサ中等学校がある場所

同校には昨年の夏休み、SGHクラブ海外班の生徒14名が訪問しました。

今年度は、新型コロナの影響で、夏休みに海外に行ける状況ではありませんので、web会議システムを使って、生徒同士の交流ができないかどうかを話し合いました。

セントテレサ中等学校からは、

Madam Mary John(校長先生)、

Awang Kok Omar(副校長先生)、

Ms. Susie Mathew Ain(交流担当の先生)、

Mr.Noradzahar(数学の先生)

Eileen YL(語学の先生)

の5名の先生が、それぞれの部屋からweb会議に参加してくれました。

左上がMadam Mary John(校長先生)

一方、佐高からは、

青柳育夫(校長)、大嶋浩行(SGH推進部長)など4名が参加しました。

議題は、「今後の両校の交流と協働研究について、どんなことが実現可能か、何をいつ、実施するか。」でした。

内容については、今後、両校の担当者同士で話を詰めていくことになりましたが、

お互いに、新しいことにチャレンジするワクワクするような楽しい時間を共有することができました。

佐高ミュージアム⑱

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

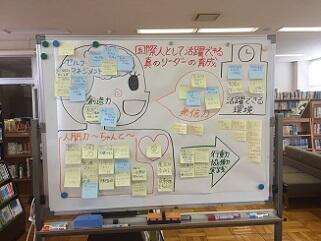

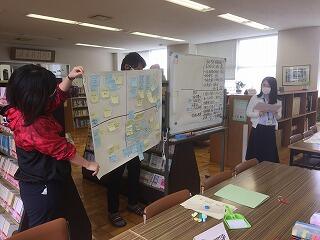

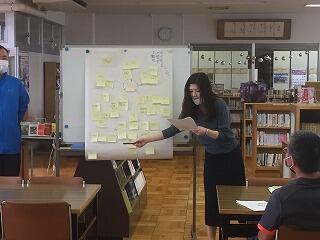

「幸せな学校」をつくろうプロジェクト

具体的には、

①各メンバーが考える「幸せな学校」の姿をできるだけたくさん、付箋に記入し、模造紙に貼り付けていきます。

②付箋に書かれた内容を、関係が深いもの同士でまとめていきます。

③最後に、各グループが考える「幸せな学校」について発表しました

1班の発表です。

2班の発表です。

3班の発表です。

3グループとも、それぞれ異なる視点から「幸せな学校」像をプレゼンしてくれました。図書館には、先生方の熱い思いが溢れていました。

この後は、3つのグループで検討された「幸せな学校」像を基に、育成する資質や能力等を1つにまとめていく作業を行っていきます。

校長室(自宅)便り⑥

先週見に行ったヒキガエルの幼生は、どうなったでしょう?

場所は、佐野市の梅林公園の奥のため池です。

1週間で前肢と後肢が生えていました。まだ、しっぽが残っていたので、上陸まであと何日かかかりそうでした。

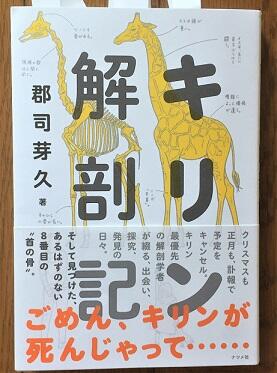

今日は、もう一か所、栃木市の「出流ふれあいの森」の水生植物園の池を見に行きました。ここも、産卵を確認していた場所でした。梅林公園よりも山奥なので、たぶん、発生は遅れているのではないかと予想していました。

ところが、…びっくりしました。なんと、子ガエルになって上陸を始めているではないですか。ここでは、まさにXデーだったのです。一匹の大きさは5mmくらいですが、どの個体も、ひたすら上へ上へと這い登ってきます。しっかり、動画でも記録しました。なんだか、夢に出てきそうな風景でした。

校長室(自宅)便り⑤

これまでに紹介した「佐高ミュージアム」でも、ブタの眼球や脳の解剖について書いたことがありましたが、生徒は基本的に「解剖」は大好きです。「今度、解剖をやるからな」というと、最初は「えー?」と声を上げますが、内心は楽しみでワクワクしている、という生徒が多かった、という印象があります。

当時、親しくさせていただいていた市内の肉屋さんを通じて、卵をあまり産まなくなった「廃鶏」を業者から譲ってもらい、授業の直前にさばいたニワトリを生物室に持ち込み、解剖を行いました。そのことは、生徒たちの印象にも残ったらしく、当時高校生だった生徒が、いまや佐高や附属中の生徒のお父さんになっていて、「あの時の解剖は覚えています。」とか「先生、解剖やってたこと覚えています」と、今年の入学式で何人かの保護者から声をかけられました。

前置きが長くなってしまいましたが、著者の郡司さんは、1989年生まれの「解剖女子」で、現在、国立科学博物館で「キリンの解剖」を仕事にしています。

郡司さんは、幼少期からキリンが好きだったそうですが、中学高校時代は部活や勉強が楽しくて、キリンに夢中といったわけではありませんでした。そして、転機は18歳の春に訪れました。2008年、大学(東京大学)に入学し、4月半ばに大学主催の「生命科学シンポジウム」に参加し、「この先生たちみたいに一生楽しめる大好きなものを仕事にしたいなあ」という思いが生まれました。そして、ふと思い出しました。「そういえば、私、動物の中でも特にキリンが好きだったなあ」

それから、大学の数十人の先生の話を聞き、「キリンの研究ができないか」聞いて回りました。当然のことながら、日本には野生のキリンはいるはずもなく、生物学の本流は、分子生物学にあったことから、「キリンの研究ができますよ」という先生には全く出合えませんでした。

ところが、チャンスはやってきたのです。入学から半年たった2008年の秋、後期の授業で、「博物館と遺体」という名前のゼミナール(少人数のゼミ形式の授業)が開講されることになりました。担当教授は、「解剖男」を自称する遠藤秀紀先生で、受講者を決める選考用紙の最後に一言、「キリンの研究がしたいんです。」と書きました。

選考を通過した後、最初の実習の休憩時間、遠藤先生から「キリンの遺体は結構頻繁に手に入るから、解剖のチャンスは多いよ。研究できるんじゃないかな」と、さらっと答えられ、彼女のキリン研究者への道が開けてきたのでした。

でも、研究はそれでもいいと思います。それでもいいと保証されるから、研究が世代を超えて繋がっていくのではないかと思います。研究は、役に立つからやるのではなく、好きなことだからやるんだ、という当たり前のことをこの本は教えてくれました。

③遠藤秀紀著 「パンダの死体はよみがえる」(ちくま新書、2005年2月発行)

佐高ミュージアム⑰

「虫こぶ」については、皆さんの家の庭などで見つかる可能性が高いです。ぜひ、変な「葉っぱ」がないか、探してみてください。そして、もし、見つけたら、登校した際、校長室まで持ってきてください。楽しみにしています。

佐高ミュージアムNo86 「県内カメ事情」.pdf

佐高ミュージアムNo87 「虫こぶ」.pdf

佐高ミュージアムNo88 「イノシシの逆襲」.pdf

佐高ミュージアムNo89 「イリオモテヤマネコ」.pdf

佐高ミュージアムNo90 「日本爬虫両棲類学会」.pdf

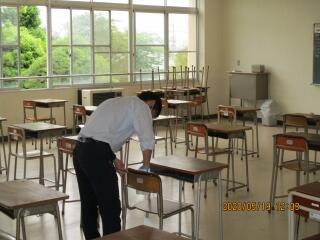

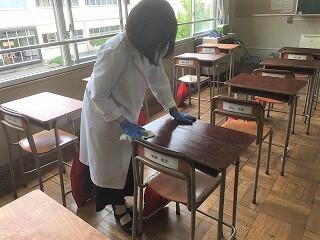

校内の大掃除をしました!

生徒を迎える準備は着々と進んでいます。

「幸せな学校」を作ろうプロジェクト

14時から15時の日程で、45分の講話と質疑応答が行われました。

3密を避けるため、校内は4会場、在宅勤務で10名、出張先から1名が、Zoomという遠隔会議システムで参加しました。講師の蘆田先生は、全国の高校教育改革の最前線について、最も熟知されている方です。

校内の会場1

講師の蘆田先生

講義終了後も活発な質疑応答が行われました。

先生方からの感想としては、

「今の本校職員にとても必要なもので大変参考になりました。」

「学校教育目標を具体的な資質・能力で示すためには、校内外の納得感という視点が必要だということがわかりました。」

など、具体的な事例をもとに、納得感の高い講義でした。

来週18日には、これを受けて、本校のプロジェクトチームの検討会が開催されます。

動画制作の現場に潜入!②

まずは、地歴科の高久先生です。

高久先生は、パワーポイントの画面に、後から解説を録音しています。録音スタジオは、コンピュータ室です。静かなので落ち着いて録音できるそうです。

高久先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→やはり、5分から10分の長さにまとめることが大切です。どうしても長いと集中力が続きませんからね。

また、国際情報研究所のHPには「データダイエット」が提唱されています。日本中の高校が、Zoomなどを利用して遠隔授業を行ったとすると、それだけで日本のデータ通信量はパンクしてしまいます。ユーチューブのデータ通信量は、Zoomを行う際のデータ通信量に比べると圧倒的に少ないですが、できるだけ容量が少なくなるよう、画質を最小限に抑えるなど、データダイエットしています。

「授業動画を作成することで、新たな気づきはありますか?」

→生徒のいないこと、授業ができないことは辛いです。自分は改めて授業をすることが好きなんだなと感じています。やはり、双方向の授業の方が、生徒にとって励みになると思います。

続いて、理科の清水先生の授業動画の作成現場に潜入しました。

清水先生は、生物室で撮影しています。普段、授業をしている場所が、一番やりやすいのかもしれません。

清水先生にインタビューしました。

「授業動画を作成する際、心がけていることはありますか?」

→教科書や問題集で、わかりにくい所、つまずきやすい所をピックアップして、説明しています。普段の授業での説明をそのまま撮っているような感じです。

「生徒は、授業動画をどのように活用しているのでしょうか?」

→生徒は、課題のプリントをやる上で、わかりにくい所を動画で確認しているようです。わりと順調に進んでいる生徒が多いようです。

*それぞれ、普段の授業を意識して、動画を作成している、という印象を受けました。動画作成者の先生が、この動画で何を一番伝えたいんだろう、という視点で、動画を見てみると、より興味がわくかもしれないですね。

佐高ミュージアム⑯

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

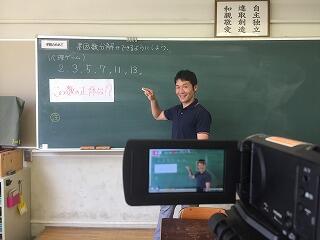

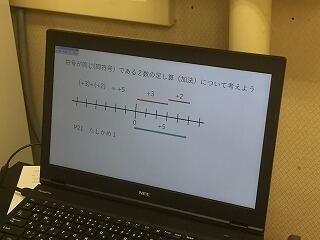

授業動画の制作現場に潜入!

まずは、これまで多くの動画を配信している数学科の服部先生の動画制作の様子をのぞいて見ました。

服部先生は、自分のHR教室で撮影しています。

黒板と服部先生が両方写るように、カメラ位置のチェックから始めます。

服部先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→まずは、生徒が興味を引くような内容にすることです。世の中には数多くの授業動画があるので、それを見て参考にしています。ただし、それらの動画との大きな違いは、自分がよく知っている先生が授業をしていることで、まずそこから興味を持ってもらおうと、工夫しています。

「普段の授業と比べて大変なことはありますか?」

→授業の準備は普段以上に必要になります。どうしたらわかりやすい板書になるか、いかに5分程度にまとめるか、などについて、検討しています。

続いて、英語科の富永先生です。富永先生は、パワーポイントの画像に、後から音声を入れています。放送室を録音スタジオとして使用しています。

富永先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→ゆっくり、はっきり、ていねいに話すことを心がけています。また、発音など、生徒が繰り返して発声できるような内容にしています。

「授業動画をつくることで、新たな気づきのようなものはありますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すペースが速いなと思いました。子供たちにとって、どんな話し方がいいのか、など、生徒の立場から自分の授業を見直すきっかけになりました。ゆっくりと大きな声で、何が大切なのかを伝えていきたいです。

また、ネット上で見ることができるユーチューブの動画を見ることで、自分の作る動画自体も改善していると思います。

最後に、数学科の山田先生です。山田先生も、パワーポイントの画面に、解説を後から録音しています。放送室は、いろいろな先生方にとって、スタジオとなっています。

山田先生にインタビューしました。

「どんなことに心がけて動画を作っていますか?」

→教科書の中で、特にわかりにくい所などをピックアップして説明しています。

教科書を理解する「きっかけづくり」になればと考えています。

「授業動画には、どんなメリットがあると思いますか?」

→自分が作った動画を自分で見ると、話すスピードが速いことがわかりました。授業動画を作ることが、自分の授業改善につながっていると思います。また、生徒にとっては、遠隔授業と違って、わからないところを繰り返し見ることができることが、メリットなのではないかと思います。」

*以上、中学校の数学と英語の授業動画の作成現場からお伝えしました。

先生方は、授業動画の制作に、けっこうはまっているように見えました。

今回紹介した先生方は、いずれも「生徒が授業動画を見た感想が知りたい。反応がないのが、一番つらい」と話していました。

授業が再開できる日が待ち遠しいですね。

分散登校に関する事前のお知らせ

朝夕の混雑する時間帯を避けて、午前の部(9:05~11:55)、午後の部(13:15~16:05)の時間帯を設定するなど、「3密」防止に配慮して実施したいと考えています。

また、

①生徒が教室に入退出する時には、必ず消毒液で手を消毒させる。

②教室内では、各机の前後左右の席は座らないよう、間隔を空ける。

③自分の席にしか座らせない。

④午前の部、午後の部の終了後は、それぞれ、教員が次亜塩素酸の溶液で机・イス・扉等を殺菌消毒する。

など、できる限りの対応策を検討しています。

今日は、机イスの殺菌消毒のシミュレーションを行いました。どんな拭き方をすればよいか、時間はどれくらいかかるか、などを実際に先生方でやってみました。

机イスの殺菌消毒

教室のドア脇に置かれた消毒液

新型コロナの感染のリスクを考えると、不安がつきないとは思いますが、本校は、「3密」防止や感染のリスクを避けるための対応策を講じたうえで、慎重に実施して参りたいと考えていますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

来週からの分散登校の詳細については、時間割等が決まりましたら、HP内の各学年のスペース内で公開いたします。(その際は、一斉メールでお知らせいたします。)

下野新聞の1面に掲載!

(下野新聞5月12日付け、1面より。下野新聞社より著作物利用許諾済)

佐高ミュージアム⑮

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

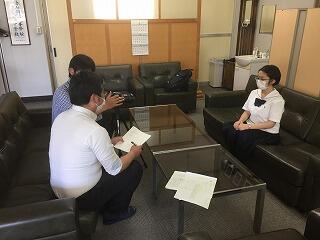

下野新聞の取材がありました!

本校では、中高の各学年とも希望面談を実施しています(高3については、学年で対応しています。)

分散登校初日ということで、本日朝、下野新聞の社会部から取材の依頼があり、10時から11時30分までの1時間半、取材を受けました。

ちょうど、その時間帯に面談にきていた3人の生徒(保護者)を取材していました。

一人目は、3年4組の門脇さんで、面談終了後、校長室まで取材を受けに立ち寄ってくれました。

「久しぶりに先生と話ができて楽しかった。学校が始まらないのは不安だが、学校の先生とは学年スペースのメール等を活用して、家庭での学習を進め、受験に臨みたい。」とインタビューに答えていました。動画でも撮影していましたので、下野新聞の動画ニュースでも紹介されるかもしれません。

二人目は、3年3組の田尻さんで、お母さんと面談を受けていました。

「受験生なので、学校がないのは不安だった。学校がないとだらだらしてしまっていた。面談をしてくれて助かった。自分ではわからないところを知ることができて良かった。これから、頑張っていきたい。」と話してくれました。

また、3年4組の福地さんも面談の様子を取材されていました。

生徒たちにとって、今回の面談はこれまでの過ごし方を振り返ったり、これからどうしたらいいのか、について考える良い機会になっていたようです。

なお、本日の取材は、明日の下野新聞の社会面と下野新聞のHPの動画ニュースで紹介される予定です。

校長室(自宅)便り④

休日は日課の散歩などをしています。新型コロナの影響で、社会や学校は停滞していますが、身近な風景を見る限り、季節は着実に進んでいます。

①麦畑

小麦の穂が実り、もうすぐ収穫期を迎えようとしています。この頃の季節が、「麦秋」です。麦が熟し、麦にとっての収穫の「秋」であることから、名づけられた季節で、5月下旬から6月初旬までとされています。

②アズマヒキガエルの幼生(オタマジャクシ)

4月上旬に、カエル合戦により産卵が見られた池では、幼生がうじゃうじゃ泳いでいます。やがて、四肢が生えてきて上陸するのですが、私はそのXデーがいつになるのか、毎週見に行っています。今日のところ、まだ、脚は生えてきていませんので、もう少し先になりそうです。子ガエルが一斉に上陸するところを、うまく動画にとることができたら、皆さんにも公開します。

③アナグマ

ヒキガエルの幼生を観察に行く途中、山の中でガサガサ音がするので、音のする方向をじっとみていたら、やがて、一匹の野生動物が姿を現しました。ちょうど、カメラを手にしていたので、写真にとることが出来ました。急いで、県立博物館の林さんにメールで写真を添付し、確認してもらったところ、「アナグマ」ということが判明しました。「いいものを見ることができましたね。うらやましいです。」とのコメントがありました。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

休日のちょっとした散歩の中で見ることができた、「身近な風景」の一コマでした。

佐高ミュージアム⑭

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

今後の県立高校の対応について

5月8日(金)18時30分、とちテレで知事の記者会見の生中継がありました。

そこで、県立学校の対応について、来週の11日(月)から準備が整った学校から、順次、分散登校を実施する、ことが発表されました。

これを受けて、県教育委員会は、「臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針」を発表しました。この全文は、県教委のHPでも公表されています。

臨時休業中の学校運営に関する県立学校の指針.pdf

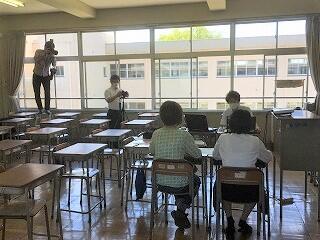

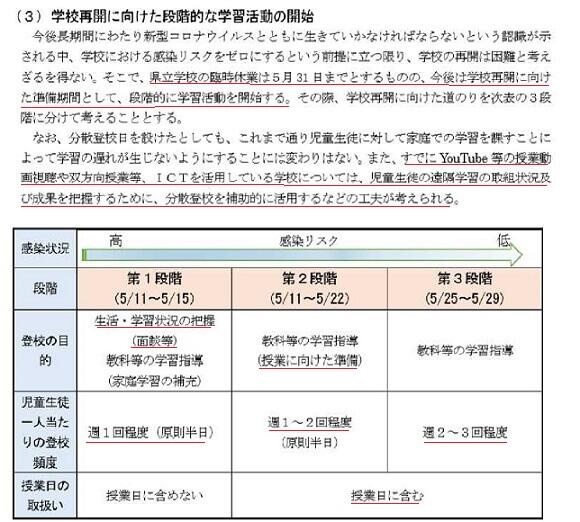

その中から、「(3)学校再開に向けた段階的な学習活動の開始」について、一部抜粋して、以下にお示しします。(赤線は青柳が加えたものです)

これによると、学校再開までの休業期間を、感染リスクに応じて、第1段階から第3段階まで設定しています。5/11~5/15を第1段階、5/22までを第2段階、5/29までを第3段階とし、徐々に登校回数を増やして、面談や学習指導を行う、としています。

この方針の公表に先立ち、学校には昨日、方針の暫定案が示されましたので、校内で急遽、校長、中高の教頭・主幹教諭・教務主任・各学年主任により、本校の対応を検討した結果、第1段階として、生徒の「希望面談」を実施することとしました。

これは、第1段階の目的として記載されている「生活・学習状況の把握」を目的としていますが、生徒が学校生活や新しい学年での学習に適応するための重要な時期であることを踏まえ、昨日配信した一斉メールでは、「臨時休業中の生活や学校再開に向けて心配なことや話したいことがある場合は、遠慮なく面談を希望してください。」としました。特に、入学式を含めて2日しか登校していない中学1年生や高校1年生の高入生(附属中以外からの入学生を呼ぶ正式名称です)は、とりわけ、学校生活への不安も大きいことが予想されることから、「ぜひ希望面接を利用してください」とお伝えしたところです。もちろん、それ以外の生徒も遠慮なく希望してください。

また、高校3年生については、進路選択という重要な時期ですので、学年で独自に対応しています。

昨日の「一斉メール配信」の背景と趣旨は以上の通りですので、是非ご利用ください。なお、本日付け、下野新聞の1面の記事中、「11日は全日制県立高59校のうち22校で分散登校を始め、」とありますが、本校の取組も分散登校の一形態として、22校のうちにカウントされています。

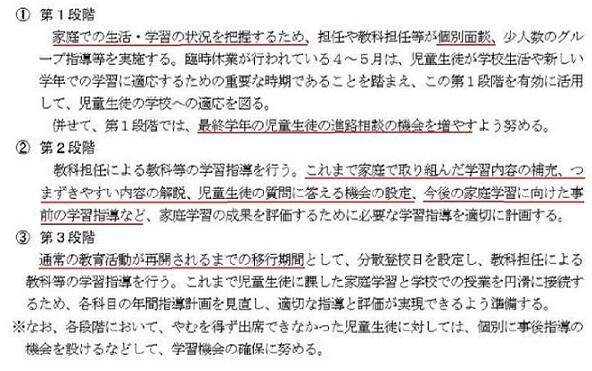

各段階の具体的な内容については、先ほどの県の指針では以下のように記載されています。

ところで、本校での第2段階、第3段階についてですが、この正式な指針が示されたのは昨日の知事の記者会見終了後(19時すぎ)で、すでに示されていた暫定案からかなり修正されたものでしたので、来週早々に改めて校内で検討を行います。本校の対応方針が決まりましたら、お知らせいたします。

なお、いずれにせよ、分散登校は、1クラスを2分割程度にした上で、週1、2回程度で、登校時間等も限定されていますので、授業を先に進めるというよりは、これまで、家庭で取り組んだ学習内容の補充や、質問等に答えたり、今後の家庭学習に向けた事前の学習指導など、が中心になってくると思われます。

基本的には、昨日発送しました「学習課題等」を家庭で学習することが、休業期間の学習の本流と考えています。

本校では、そのために、ユーチューブによる授業動画の配信や、質問に答えられる環境の整備に努めています。これは、先日、下野新聞で本校の取組が紹介された通り、他の県立学校でここまで取り組んでいるところは、あまりありません。今後も、こうした本校独自の教材は充実させていきますので、家庭学習を実りあるものにするため、より積極的に活用していただきたいと考えています。

以上、臨時休業期間の分散登校等に関する「本校の対応方針」について、現状を報告させていただきました。趣旨等をご理解の上、ご協力いただけますようお願いいたします。

剥製メンテナンス作業もやりました

溜まったほこりを取る程度ですが、やる前と後とでは、全然違います。

これらが、100年近くたっているとは信じられないほどです。

本校の*美人理科教員の絶妙な「クイックル」さばきによって、剥製に再び輝きが戻りました。

きれいになった剥製たちは、また棚の中に戻しました。授業で剥製が使われることもありますので、あのときの剥製かな、と覚えていてくれると嬉しいです。

*本人の希望により付け加えました。

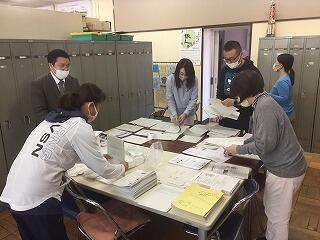

各学年の課題発送しました!

中1と中2です。

中3と高1です。

高2と高3です。

ちょうど正午に、中高全学年の発送準備が整いました。

これだけの分量になりました。

発送準備を終えた後、職員室では、新たな授業動画のお披露目が行われていました。

先生方の授業動画の完成度は、明らかに上がってきていますね。

まもなく、レターパックを発送します。

14:20に佐野高校を出ました。

本日中か明日には届く予定だそうです。

佐高ミュージアム⑬

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

宇都宮大学グローバルサイエンスキャンパス(iPU)の募集について

この事業は、大学と科学技術振興機構(JST)が連携し、将来、世界を舞台に活躍し、世界をリードする科学技術人材を育成するため、2014年度に開設されたものです。宇都宮大学は、2015年度から4年間の採択を受けていましたが、その成果がJSTから非常に高く評価されたため、昨年度から引き続き採択を受けました。

(注:これは本当に凄いことだと思います。この年、採択されたのは、宇都宮大学の他には、東京大学と広島大学だけでした。)

iPUに応募すると、選考委員が「自己推薦書」等を基に審査し、定員40名程度が選考されます。学習内容については、土日や祝日、夏休み等の休業期間を利用して、講義や実験を含めた授業を行います。

募集対象は、高校1、2年生ですが、中学生も参加できることになりました。ただし、個人で応募することになりますので、自分で宇都宮大学まで参加できる者に限られます。教員が引率するわけではありません。

これまで、佐野高校からは、毎年、数名は参加しています。そして、そこでの学習を活かして、様々な進学先で頑張っています。以下に、平成27年度受講生である本校卒業生(新井隆太君、大学3年生)の修了生メッセージがHPに掲載されています。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8/%e4%bf%ae%e4%ba%86%e7%94%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8/

応募締め切りは 6月15日(月)で、宇都宮大学のiPUホームページからのWeb申し込みです。詳細は、以下のサイトから、募集要項 をご確認ください。

ご家庭で相談の上、希望する者は、各自で直接、Webから申し込んでください。

http://c-bio.mine.utsunomiya-u.ac.jp/iP-U/

また、必修科目・選択科目の一覧表も送られてきましたので、ご覧ください。

令和2年度 必修科目・選択科目.pdf

臨時休業延長1日目

校庭東側の道路沿いの歩道には、前回のゴミ拾いから1週間以上たっていますが、ゴミ一つ落ちていませんでした。

おそらく、GWの連休中も、ほとんど人通りがなかったのかなあと思いました。

ところが、校庭西側の朝日森天満宮沿いの道路には、家庭ゴミが捨てられていることがあります。今日も、衣装ケースや子供のおもちゃのようなものが捨てられていましたので、神社の社務所や佐野市役所にも連絡しました。心ないゴミのポイ捨てはやめてほしいものです。

(付)SGH通信No.2「イタリアでのバレエ留学」(4月30日に紹介した内容)をアップしました。

SGH通信(No.2)バレエ留学.pdf

佐高ミュージアム⑫

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

校長室(自宅)便り③

またまた、本の紹介(3回目)です。基本的に自宅にいましたので、こんな内容でご容赦ください。

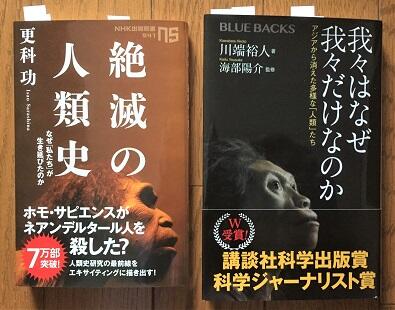

「絶滅の人類史 なぜ「私たち」が生き延びたのか」(NHK出版新書、2018年1月発行)

② 川端裕人(かわばた・ひろと)著、海部陽介(かいふ・ようすけ)監修

「我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な『人類』たち」(講談社、ブルーバックス、2017年12月発行)

人類の進化については、中学の社会の歴史分野や、高校の日本史や世界史で学びますが、あまり人気のない時代なのかも知れません。確かに、新撰組の土方歳三の写真を定期入れに入れるレキジョはいるかもしれませんが、ネアンデルタール人の復元図を持ち歩いている人はいそうもありません。ところが今、人類の歴史に関する新事実が次々に判明し、人類学の常識自体が変わっています。上記の2冊は、ほぼ同時期に出版され、人類進化の謎を紹介したベストセラーです。

次に本の内容について紹介します。

・ネアンデルタール人とホモ・サピエンスは、同時期に生活しており、交雑も行われていた。ホモ・サピエンスは、ネアンデルタール人が数万年かけて進化させた寒い環境に適応させる遺伝子を交雑で手に入れることができた。

・ホモ・サピエンスは、他の人類より、高度な言語が発達し、桁違いに高度な社会を発展させることにより、世界中、「どこでも生きていける」生物として、子孫を増やすことが出来た。

②では、

・かつては多様な人類が存在しており、それらはそれぞれの環境に「閉じ込められ」ていたがゆえに、環境に適応させ、身体の特徴はそれぞれ多様であった。それに対して、現在のホモ・サピエンスは、「どこにでも行くことができ」たため、身体的な特徴は、均質である。

・21世紀になって、さらに均質化の傾向は加速している。身体のつくりにかかわるハード面ではなく、文化などのソフト面でとくにそれが進んでいる。移動と交流と共有と均質化という大きな流れはもう止められない。

①「どこでも生きていける」、②「どこにでも行くことができる」というホモ・サピエンスとしての特徴によって、現在は、グローバル(全地球的)につながった世界になった。私たちが、グローバルについて考える際、自分たちが「ホモ・サピエンス」(という種)であることから、逃れることはできないのではないか。…

…なんてことを考えました。自分が何者かに疑問を持った時、ぜひ読んでみてください。もし、どちらか1冊と聞かれたら、②をお勧めします。②は文筆家(川端さん)が人類進化学者(海部さん)を取材したドキュメンタリーでもあるので、第三者(シロウト)の視点から人類学をとらえています。

佐高ミュージアム⑪

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

校長室(自宅)便り②

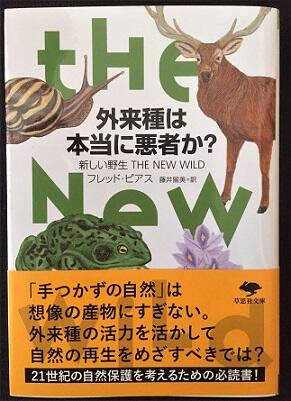

(2)フレッド・ピアス 藤井留美=訳 「外来種は本当に悪者か? 新しい野生 the New Wild」(2016)

の2冊です。 なぜ今、これらの本を紹介しようと思ったのか。それは、テレビ東京で2017年から放送が始まった「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」が大人気で、「外来種=ワルモノ」とみなす風潮が強くなってきていることに加えて、最近は、新型コロナ感染者や最初に発症したアジアへの差別など、「悪者とみなした者への差別」や「思考停止」ともとれるような考え方が、世の中に広がっているように感じるからです。

そこで、そもそも「外来種=ワルモノ」という考えが正しいのかどうか、ここから考えてみてはどうかと思いました。

私にとって、外来種がワルモノなのか?を考えるきっかけとなったのは、本校の科学部でのカメ研究です。カメ研究は、平成20(2008)年度に生徒有志により生物同好会が発足し、その年の夏からカメの生息分布調査を始めたことからスタートしました。身近にカメが生息していること自体が驚きでした。

(背中に発信器を付けたクサガメ)

一般に、外来種と呼ばれるのには、「明治時代以降に」「人間の活動によって移入」してきた生物、という重要な要素があります。また、国内で人間が生物を移動させた場合も「国内移入種」と呼ばれる外来種とされています。いずれにせよ、人の手が運んできた生きもの、ということになります。

①在来種を捕食する(ブラックバスなど)

②在来種と競合する(外来種カダヤシと在来種メダカなど)

③在来種と交雑する(オオサンショウウオと交雑するチュウゴクサンショウウオなど)

https://web.tsuribito.co.jp/enviroment/ikeda-gairaishu1904

ここまで説明してきた外来種排斥の流れは、「過去の自然」や「手つかずの自然」を取り戻そうというのが目的でした。これは、現在の自然保護の考え方でもあります。そこには、「手つかずの自然」が存在する、という前提がありました。

(ここまで、読んでくださいまして、ありがとうございます。)

佐高ミュージアム⑩

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

下野新聞の取材がありました!

本校は、県の方針に基づき、パスワード付きの各学年のグループスペースを開設し、課題やユーチューブを活用した授業動画等の配信を開始していますが、実は、どこの県立高校でもやっていることではなく、本県としては、かなり先進的な取り組みのようです。取材に来られた下野新聞の竹内さんは、今年度から佐野支局に配属された記者さんで、事前に本校のHPを細かくご覧になっていました。

(下野新聞社佐野支局の竹内さん)

本校のインターネットを活用した学習支援の特徴としては、

①ユーチューブを使って、授業をわかりやすく理解できるような動画の教材(10分程度の短いもの)を数多く作成している。

②中高の生徒全員が家庭で動画を視聴できるよう、希望する生徒には、今後、タブレットを貸し出す予定である。

③家庭で学習していて疑問に感じた点について、先生に質問できるよう、専用のメールアドレスを用意している。(これは、準備でき次第、生徒の皆さんにお知らせします。)

特に、①については、多くの先生方が、動画を投稿できるよう、本日、希望者による研修会を開催しました。30名以上の先生が参加するなど、先生方は非常に前向きです。下野新聞の竹内さんは、その様子も取材していました。

今回の取材は、連休中には記事になるそうです。明日以降の下野新聞の県南版にご注目ください。

特にありません。