文字

背景

行間

ブログ

2021年4月の記事一覧

【高2】現代文の授業見学(武田先生)

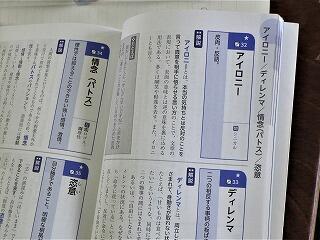

4月21日(水)・28日(水)の2限目、高校2年2組の「現代文」の授業(武田先生)を見学しました。今回は、清岡卓行の評論「ミロのヴィーナス」が題材です。

高校の国語で、評論の授業がどのように行われるのか、興味がありました。

本校で育成することを重視している「クリティカルシンキング」とどのような関連があるのかなと思っていました。

まずは、4月21日(水)2限目の授業です。

ここでは、言葉の対比によって、文章全体の構成をまず、大づかみにとらえていました。例えば、「量の変化」と「質の変化」がそれぞれ、何を意味しているか、また、「夢をはらんだ無」と「限定された有」が示すもの、といったように、評論文の切り口を明確に示していました。そして、それらを生徒同士が相談したり、教えあったりすることで、納得できてから、次に進んでいました。

続いて、1週間後の4月28日(水)2限目です。

ここでも、相反することを対比させて考えることが徹底されていました。そして、対比させた事項についての関係性を考えさせることで、著者の主張が浮かび上がるように、授業の構成が工夫されていました。(国語が専門ではないのに、偉そうに適当なことを言ってすいません)

また、「不思議なアイロニー」などの言葉を生徒が自分で調べながら理解しているのは、とても良いと思いました。(それにしても便利な辞典があるんですね)

重要なことは、自分の考えだけでなく、近くの生徒との交流によって確かめていました。

*評論文の読解の仕方には、いろいろな手法があるのではないかと思いますが、今回の「ミロのヴィーナス」では、文章全体の構成を大つかみにとらえ、重要なキーワードから、内容の理解を深めていっているんだなあと思いました。全体を構成するいくつかのパーツに分解し、その内容について、友達と相談したり、辞書で調べたり、お互いに共有したりすることによって、エビデンスとなり、それを積み重ねることで、正しく理解しようとするのは、まさに「クリティカルシンキング」だと思いました。

*確かに、こうした授業によって、クリティカルシンキングができるようになるんですね。勝手に理解しました。

*また、特筆すべきは、この授業の中では、生徒は傍観者ではなく、評論の森のなかを適切な道しるべによって導かれる探究者(チャレンジャー)であることでした。

【中3】理科の授業見学(中村先生)

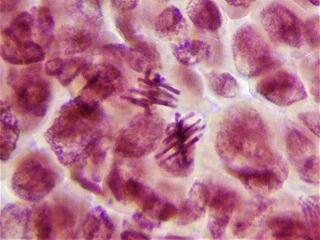

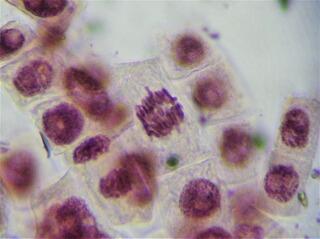

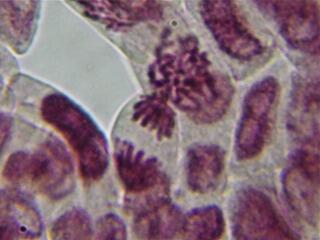

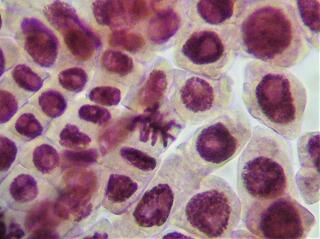

4月28日(水)2限目、中学3年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。今日は「ニンニクの根の細胞分裂の観察」でした。

神戸先生が「細胞の染色体がよく見えますよ!」と職員室の先生方に声をかけたせいか、中3の担任の先生方が理科室に集まってきました。

山口さんの顕微鏡がよく見えている、という口コミで、山口さんの周りに集まってきました。

栗原先生は、やる気満々で、スマホで写真を撮っていました。学年通信の紙面を飾るそうです。山口さんの顕微鏡で見た細胞分裂像が、一番上の写真です。

ニンニクの根の細胞分裂は、根の先端を柔らかくなるように処理した後、柄付き針で細かくほぐし、スライドグラスで押しつぶします。そこに、酢酸オルセイン溶液を1滴たらし、染色します。最後に、カバーガラスをかけて、顕微鏡で観察します。

今回は、細胞が分裂する時間帯と観察する時間帯が、見事にマッチし、素晴らしい分裂像を観察することができました。よく見てみると、山口さんの作ったプレパラートだけでなく、ほとんどの顕微鏡で見えてました。

実験観察で、きれいに見えたり、うまく結果が出たりすると、それだけで人生得した気分になりますね。少なくとも、この時間のねらいは、見事に達成されました。

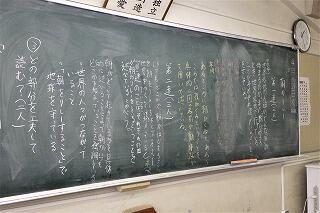

【中2】数学の授業見学(星野先生)

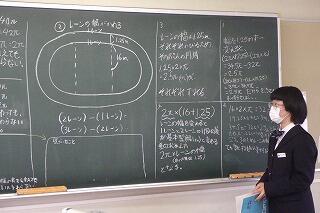

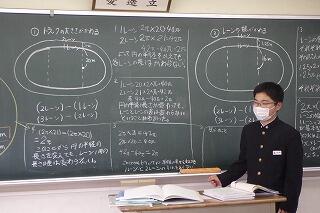

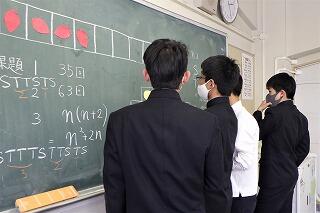

4月28日(水)1限目、中学2年3組の「数学」の授業(星野先生)を見学しました。

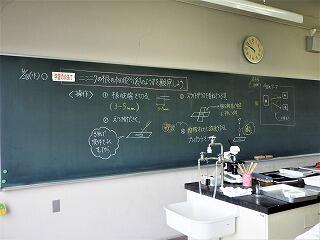

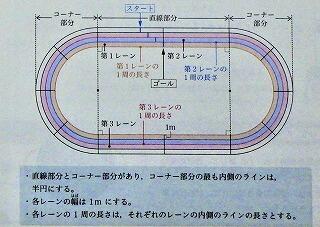

「陸上競技で、決められたレーンでトラックを1周走る競技を行うとき、トラックの大きさによって、スタートラインをずらす長さはどのようになるか」という問題について、文字を使った式を利用して解決することが、今日の授業の目的です。

「陸上競技で、決められたレーンでトラックを1周走る競技を行うとき、トラックの大きさによって、スタートラインをずらす長さはどのようになるか」という問題について、文字を使った式を利用して解決することが、今日の授業の目的です。

前回の授業で、1レーンのコーナー部分の長さは、半円の半径を16mとすると、32π m、2レーンのコーナー部分の長さは、(32+2)×πm=34πmとなり、レーンが一つ外側になると、2πm長くなることを求めました。

→πを、3.14とすると、2πだと6.28となりますので、6.28mずらせばいいことになります。

今日の授業は、ここからの応用で、

①トラックの大きさが変わったらどうなるか、

②レーンの幅が変わったらどうなるか、

について、文字を使った式を利用して、解決します。

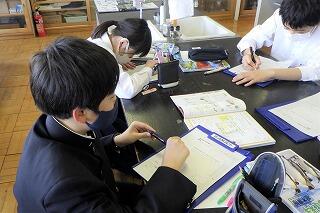

4人1組のグループになり、相談しながら解決します。

まずは、いきなり文字を使った式ではなく、トラックの大きさは、コーナー部分の半径を16mから20mにした場合とします。また、レーンの幅は、1mから1.25mにした場合で考えます。その結果をグループの代表が、黒板に説明を書いています。

そして、グループごとに結果を発表します。

この後、半径をrという文字を使うと、どう表すことができるかを考えます。

生徒は、文字を使った式を利用すると、一般式として表すことができることを理解します。

こうした一連の課題を協働して解決を目指すことで、全員が理解できる、という大きなメリットがあります。

本校では、中高ともに、数学でも「ペアワーク」や「グループワーク」が日常的に行われており、「主体的、対話的で、深い学び」を目指しています。

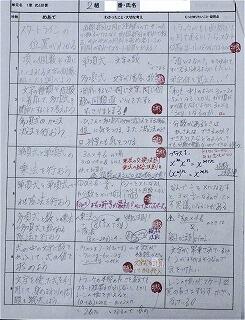

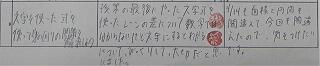

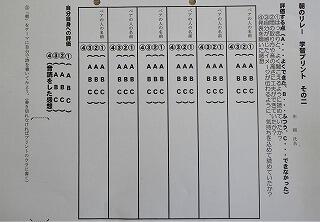

また、数学科ではPDCAサイクルを取り入れており、生徒は授業ごとに、振り返りシートに「今日のめあて」、「分かったこと・大切な考え」、「もっと知りたいこと・疑問点」について、書いて提出しています。

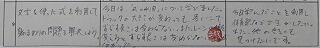

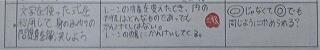

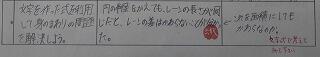

(↓こんなふうに)

それでは、今日の授業の振り返りでは、どんなことが書かれていたでしょうか?

何人かの振り返りを見てみましょう。(注:よく書いているものを選んでいるわけではありません。重なっているものを上から順番に何枚か写真に撮りました。)

このように、生徒たちは毎時間ごとに、理解を実感しながら成長しています!

【中1】国語の授業見学(北堀先生、続編)

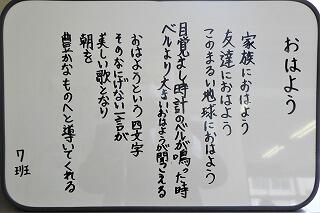

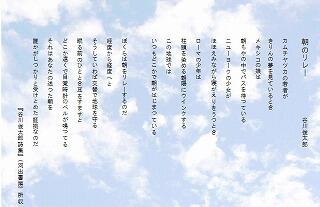

4月28日(水)1限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)を見学しました。これは、前日(27日)の国語の授業の続きです。自作の詩の朗読、発表などを行いました。

まず、自分の詩をつくってみるところから始まります。

谷川俊太郎「朝のリレー」にちなんで、「朝」をテーマに詩を作ることにしました。

次に、4人グループを作り、その中で順番に自作の詩を朗読し、グループの中で最も良かったものを選びます。

続いて、各班で最も良かった詩を、クラス全体に向かって朗読します。

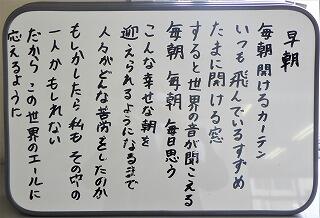

皆さん、素晴らしい詩でした。一部を紹介します。

この後、全部で9班の代表の詩の朗読により、どれが良かったか、どこが良かったのか、について話し合います。

詩を作ることと朗読することは、深く結びついていることが分かりました。

「主体的、対話的で、深い学び」にもつながっているのかも知れませんね。

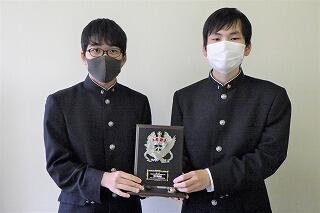

【高校】剣道部、個人戦3回戦進出!

4月26日(月)栃木県総合運動公園武道館(宇都宮市西川田)にて、令和3年度第62回栃木県高等学校総合体育大会兼第68回関東高等学校剣道大会県予選会(個人戦)が行われ、2年生の飯塚偉琉(いいづか たける)君が3回戦に進出しました。大健闘でした。

飯塚君は、1回戦(宇都宮南の生徒)小手2本で勝利、2回戦(鹿沼東高の生徒)面2本で勝利し、3回戦に進出しました。写真は、2回戦で面1本を取った瞬間の写真です。(この写真は、剣道部が撮影したビデオの画面から切り取ったものです。)よく勝てたな、というくらいの対戦相手だったそうです。

3回戦は、佐野日大高の選手と対戦し、0-1で惜敗しました。この対戦相手は、飯塚君が目標にしていた選手で、その選手と接戦で戦うことができたことは、大きな自信になったそうです。

3年生の西塚翔望君は、1回戦で、今市高の選手と延長戦までもつれ込み、最後に1本取られて惜敗しました。

次の大会は、インターハイ県予選(5月27,28日)です。飯塚君は、3回戦突破し試合内容の質を上げること、西塚君は、同じ技に固執せず、多彩な技で攻め込むこと、を目標としているそうです。頑張ってください。応援しています。

また、4月25日(日)には、団体戦が行われ、今回、女子が佐野高校単独チーム(3名)で、参加しました。これも特筆すべきことです。参加した選手は、2年生の羽切七菜さん、田村真梨奈さん、篠原彩絢さんの3名です。1回戦は、引き分け、判定差で敗退しましたが、健闘しました。こちらも、インターハイ県予選、頑張ってください。応援しています。

普段の練習風景

【高校】下野新聞の取材がありました

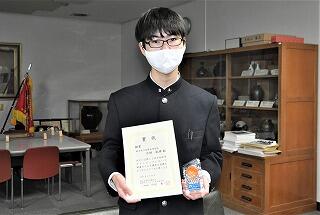

4月27日(火)放課後、下野新聞の記者が来校し、次の3つの活動について取材しました。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

①囲碁将棋部、県大会団体戦優勝!

②科学部、高文祭、自然科学部門 栃木県代表!

③2年生の店網君、日本地学オリンピック銅賞受賞!

同時に、3つの取材、というのは、めったにないと思います。

①囲碁将棋部

団体戦に出場した3名が揃っていませんでしたので、3名揃っての写真は、後日、学校から送付することとなりました。参考までに、2名だけの写真です。3名揃っての写真及びインタビュー等は後日、紹介します。

②科学部

高文祭に出場する3年生にインタビューし、3年生の部長、副部長、そして、2年生の部長、副部長、計4名で写真を撮影しました。

③2年生の店網くん

日本地学オリンピックで銅賞を受賞したことは、本校のHPを見て知ったそうです。

(下野新聞も本校のHPをチェックしてくれていると聞き、嬉しく思いました)

*下野新聞には、それぞれいつ掲載されるかはわかりませんが、その時はHPで紹介します。

【中1】国語の授業見学(北堀先生)

4月27日(火)5限目、中学1年2組の「国語」の授業(北堀先生)の授業を見学しました。谷川俊太郎の「朝のリレー」という詩に関する授業でした。

「朝のリレー」は教科書の最初のページに出てきます。

授業では、まず、この詩がどんなことを言っているのか、そして、その内容を伝えるためには、どの部分をどんな工夫をして読んだらいいかを考えました。

それを踏まえ、詩を棒読みした時と、感情を込めて読んだ時とで、詩の印象がどのように変わってくるか、北堀先生の朗読を聞いて、考えました。

次は、生徒それぞれが、詩の読み方を考えながら、実際に朗読します。

2人一組となって、お互いに相手の朗読を聞き合いました。

その際、次の点に注意しながら、朗読をしたり、聞いたりしました。

①はっきりと、よく聞こえるように読めていたか

②間のとり方や音の高さに工夫ができていたか

③自分が感じたイメージが伝わるように、気持ちを込めて読んでいたか

④発表を聞いた感想

生徒は、教室の中を動き回り、男女3人ずつ、計6名のクラスメートと、順々にペアになり、お互いの朗読を聞き合い、評価し合いました。

最後に、6名のクラスメートの朗読や自分の朗読の感想を聞いたことを参考に、自分の朗読について、振り返りをしました。

生徒たちは、相手から自分の朗読を真剣に聞いてもらうことによって、逆に、自分が伝えたい内容、伝えなければならないことが、明確になっていく、という体験をしていました。詩というのは、伝えたい人と、そこから何かを感じようとする人がいて、初めて意味のあるものになっていくことも感じ取っていたようです。

また、普段あまり話をすることがなかったクラスメートとも、朗読を聞き合うことを通して仲良くなっていました。

さて、次回は、自分で自分の詩を作って朗読する、という授業だそうです。

どんな詩が生まれてくるか、楽しみです。

【中1】CTPの授業見学(粂谷先生、廣瀬先生)

4月27日(火)4限目、中学1年1組の「CTP」の授業(粂谷先生、廣瀬先生、コンピュータ室)を見学しました。パソコンの使い方、課題の提出の仕方などの説明がありました。

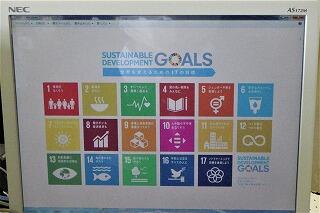

CTPの時間は、1年生は「環境問題」などについて、調べ学習などを行ったりします。

今日は、SGDsの17のゴールの中から、自分で一つ選んで調べ、レポートを作成する練習を行いました。

今日と次回で、レポートを完成させ、提出します。

中高6年間の探究活動のスタートです。頑張りましょう。

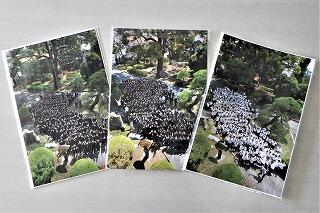

【中学】スクールガイド用写真撮影

4月27日(火)昼休み、今年度のスクールガイド用の写真撮影がありました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

管理棟3Fの窓から、中学生全員が入るように撮影しました。

スクールガイドの表紙には、開校以来、この構図の写真が使われています。

下から見上げるとこんな感じになります。岩佐写真館が身を乗り出して撮影しています。毎回、生徒や先生方の笑顔と自由なポーズが、伸び伸びとした雰囲気を出しています。

*今日は、風もなく、絶好の撮影日和でした。

【中3】国語の授業見学(松浦先生)

4月26日(月)3限目、中学3年2組の「国語」の授業(松浦先生)を見学しました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

単元は「和歌の世界」で、古今和歌集の仮名序(古今和歌集の序文として、紀貫之によって仮名で書かれたもの)の冒頭の朗読をペアで交互に行っていました。

次は、立って音読し、読み終わった者から着席しました。

朗読の仕方もいろいろなパターンがあり、それを組み合わせて変化を付けながら、集中力やモチベーションを高めていました。

次いで、我が国で「三大歌集」といわれる、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集の3つについて、それぞれどんな特徴があるか、グループになって、調べました。

班によっては、3つの歌集を分担して調べたり、各自が3つ全部調べて後で共有したりするなど、調べ方にも特徴がありました。

最後に、3つの歌集それぞれについて、各班から発表がありました。

確かに、違いを調べることで、それぞれの特徴が明確になり、発表を聞いていた自分も、なるほどなあと思いました。「和歌の世界」に興味を持たせるというねらいは達成できたのではないかと思います。松浦先生の授業で、自分もこれらの歌集を読んでみたいと思いました。

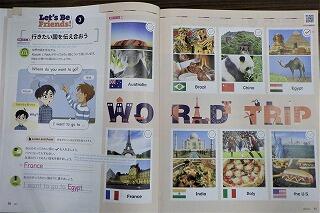

【中1】英語の授業見学(高木先生、廣瀬先生)

4月26日(月)2限目、中学1年1組と3組の「英語」の授業(高木先生、廣瀬先生)を見学しました。

高木先生の授業(1組)では、まず、2人1組のペアになり、1分30秒間で、お互いに自己紹介(名前、出身小学校、好きなもの、行きたい国など)を行っていました。

この活動は、簡単な会話のスキルを身に付けるだけでなく、生徒同士の人間関係を築いたり、失敗や間違いを気にせず、英語を話すことに慣れることが目的です。

相手を変えて、6回転するころには、ずいぶん和やかな雰囲気になってきました。

さて、ここからが今日の授業の本題です。英語は小学校でも習っていますが、まず、アルファベットを大文字と小文字で、正確に速く書く練習を行いました。

皆さん、とても上手に書けていました。

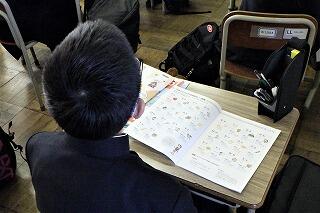

次に、アルファベットの「名前読み」と「音読み」についてです。

同じ時間帯で、1年3組で英語の授業をしている廣瀬先生のクラスを見てみましょう。英語のペアワークを行うなど、高木先生と同じ進度で授業をしています。

ここで、「名前読み」と「音読み」について説明します。(初めて聞く大人の方が多いと思います)

例えば、アルファベットのD(d)の名前読みは「ディー」ですが、dogを「ディ・オー・ジー」と読んでも意味は通じません。dogを「ドッグ」と発音するときの「ドゥ」がdの音読みということになります。日本語だと「いぬ」は、名前読みでも音読みでも「イヌ」で同じ発音ですが、英語は「名前読み」と「音読み」で発音が変わります。

改めて考えてみると、不思議と言えば不思議ですね。

こんなことは、自分が中学生の時は教わりませんでしたが、現在の学習指導要領の下ではしっかり学んでいます。

生徒は、一つ一つのアルファベットの音読みの発音の仕方をCDの音声に合わせて練習します。のどに手を当てながら、日本語の発音と英語の発音では、振動が違うことを楽しみながら確かめていました。附属中では、こうした基礎・基本から、時間をかけて納得しながら丁寧に学んでいます。

高木先生の授業でも、同様に「名前読み」と「音読み」の違いをしっかり学んでいました。

45分間という限られた時間の中に、英語の基礎がぎっしり詰まった2人の先生の授業でした。生徒たちも楽しく学んでいました。

身近な風景 ~カエデの種子

4月24日(土)、佐野市の梅林公園の「カエデ」の樹には、種子が出来ていました。

4月11日(日)に見た時には、花が咲いていましたが、その花が咲いていた場所に種子が出来ていました。

4月11日(日)

4月24日(日)2週間後です。羽が2枚付いたような種子が出来ています。

これが、秋になると熟して固くなり、羽の部分がくるくると回りながら落ちていきます。その元になる種子は、すでに4月にできていた、ということを今回、初めて知りました。

<NHK for school> 「カエデのたね」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400744_00000

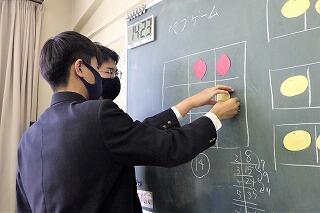

【中3】数理探究「ペグゲーム」の授業見学(星野先生)

4月23日(金)5・6限目、中学3年2組の数理探究(数学分野)「ペグゲーム」の授業(星野先生)を見学しました。

数理探究は、佐野高校附属中学校の「学校設定科目」で本校のオリジナルな授業です。

中3は、前期に、数学分野と理科分野を1週間交代で、2時間連続の授業を行います。(中2の数理探究は、後期に実施します。)

今日は、数理探究の数学分野の第1回です。生徒には、事前に実施内容と準備するものを予告しています。

授業のタイトルと持ってくるものはわかりますが、具体的に何をやるかは、当日のお楽しみです。

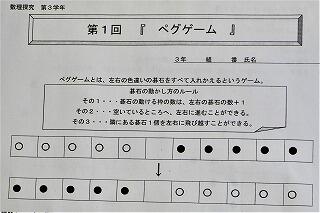

ペグゲームは、上のプリントのように、左右の色違いの碁石をすべて入れ替える、というゲームです。その際、碁石の動かし方には、次の3つのルールがあります。

その1:碁石の動ける枠の数は、左右の碁石の数+1

その2:空いているところへ、左右に進むことができる。

その3:隣にある碁石1個を左右に飛び越すことができる。

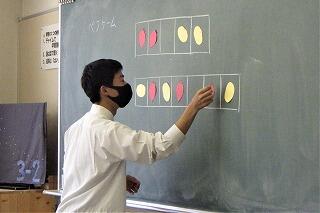

実際に、碁石のカードを作って、自分で確かめながら動かしていきます。

ここで、ハサミを使います。

このゲームは、最低何回の移動で入れ替えることが出来るかを求めます。

碁石が、白2個と黒2個の場合、白3個と黒3個の場合、白4個と黒4個の場合など、どうすれば最短で移動できるか、わかった生徒が黒板を使って、デモンストレーションしています。

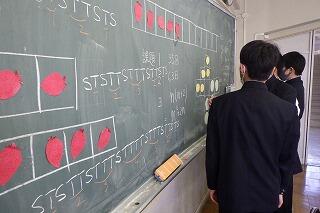

そして、いよいよ、白5個と黒5個の場合をプリント上で、各自チャレンジしています。

次は、碁石の数が増えていったとき、さらには、白n個、黒n個の場合、最低何回の移動で入れ替わることができるか、規則性を探究します。

この辺りになってくると、だんだん熱を帯びてきて、想像もつかなかったアイディアを思いついた生徒も出てきて、黒板でプレゼンをしてくれました。

思わず、立ち上がって、碁石の動きに注目しています。

また、プリントの裏面には、チャレンジ編として、より難問が載っています。

これに挑戦する生徒も出てきました。

*今回の数理探究「ペグゲーム」は、ゲームの中に、どのような数学的な規則性が隠れているのか、また、それを探し出す楽しさを感じることが、大きな「ねらい」です。

*また、答え(解き方)は一つでなく、意外な解き方がある、ことを発見することも「ねらい」の一つです。それに果敢にチャレンジし、知的な好奇心を高めることができる皆さんは、やはり素晴らしいと思いました。

【中1】理科の授業見学(神戸先生)

4月23日(金)6限目、中学1年2組の理科の授業(神戸先生)を見学しました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

今日は、校庭の「生き物マップ」を作るため、資料集とプリントを持って、野外調査を行いました。

4人1組のグループで、前庭、中庭、校庭など、いろいろな場所で、生き物調べを行いました。

中庭には、いろいろな花が咲いていました。

シロツメクサです。

ミツバチも飛んでいました。

ニワゼキショウ

カラスノエンドウ

スズメノエンドウ

暖かな日差しが心地いいです。

生徒たちは、終了10分前には、理科室に戻りました。

自分たちが見つけた生き物が何だったのか、資料集で確認し、まとめています。

一人一人のプリントには、自分で見つけた生き物が、地図上に記録されています。

次回は、これらをまとめて、クラス全体で「校庭全体の生き物マップ」を完成させます。4月ならではの授業風景です。

【中1】社会の授業見学(宍戸先生)

4月23日(金)5限目、中学1年3組の社会の授業(宍戸先生)を見学しました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

授業の後半10分間程度の見学でしたが、皆さん、集中して授業に臨んでいました。

今日は地理分野で、授業のめあては「地球上の大洋と大陸の分布について理解する」でした。教室に入ったら、全員から挨拶をされたので、びっくりしました。

授業では、地球上の大陸の模式図を書いていました。まず、教科書の図をなぞり、次に、ノートに模式図を書き、そこにそれぞれの大陸名などを書き込んでいました。

*まだ始まったばかりですが、授業に前向きに取り組む姿は素晴らしいと思いました。

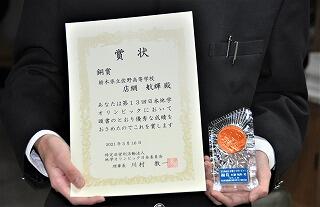

【高2】第13回日本地学オリンピックで銅賞受賞!

高校2年の店網航輝(たなあみ こうき)君が、3月に行われた「第13回日本地学オリンピック」の本選に本県では唯一出場し、見事、銅賞を受賞しました。おめでとうございます。

第13回日本地学オリンピックは、第13回国際地学オリンピックの代表選抜を兼ねており、一次予選、二次予選を経て、本選で代表が選考されます。今年度は、コロナ禍にもかかわらず、全国で2000名以上が参加し、約40名が本選に進出しました。

本校の教育課程では、地学を学ぶことはできませんので、店網君は、独学で「地学基礎」の教科書をマスターし、さらに日本地学オリンピックの過去問を勉強したそうです。また、宇都宮大学のグローバルサイエンスキャンパス(iPU)にも参加し、地学関連の講座も受講しました。(宇都宮大学からも、店網君の銅賞受賞に祝意が寄せられました。)

本選は、本来は合宿形式(2泊3日)で、鑑定等の実技を含む選考が行われますが、新型コロナの影響で、合宿形式ではなく、3月15日(月)に試験官が来校し、本校の物理教室で、店網君の筆記試験が行われました。

筆記試験は、地質分野、固体地球分野、気象分野、海洋分野、天文分野の5つの分野について、それぞれ制限時間30分で解答します。単純に、合計すると、2時間半にも及びます。

ちなみに、今回の問題が公表されています。これはもう、大学入試問題レベルですね。これを独学で解答できるようになる、というのは並大抵のことではないと思いました。

第13回日本地学オリンピック本選の問題.pdf

店網君は、「今年度も日本代表目指して挑戦します。」と力強く語ってくれました。

健闘を称えるとともに、さらなるチャレンジを期待しています。

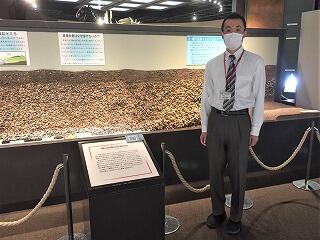

【高校】島田佐智夫先生 in 県立博物館

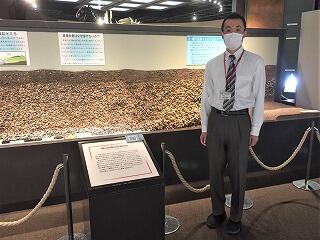

4月22日(木)午後、宇都宮での出張の帰りに、栃木県立博物館に立ち寄りました。今年度の異動で、栃木県立博物館にご転出された、島田佐智夫先生にお会いすることが出来ました。

島田先生は、4月から「栃木県立博物館 学芸部人文課 主任研究員」という肩書の研究者として勤務しています。栃木県立博物館は、自然課(自然系:動物、植物、地学)と人文課(人文系:考古、民俗、歴史、美術工芸)に専門が分かれており、島田先生は、人文課の考古担当です。

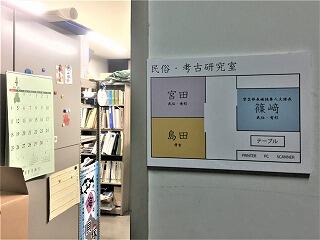

「民俗・考古研究室」の中に、島田先生の仕事場があります。

島田先生の担当は「考古」ですので、栃木県で発掘された古墳や埋蔵物などに関する全てのことを、「埋蔵文化センター」や「市町の教育委員会」と連携し、県民にわかりやすく伝えたり、収蔵品を管理するなどの仕事を行うそうです。

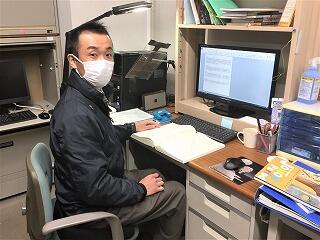

そこで、今のお仕事などについて質問してみました。

Q1:今はどんなことをされていますか?

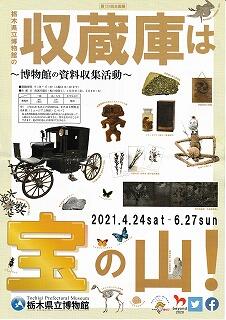

「4月24日から、第129回企画展「収蔵庫は宝の山!」が始まりますので、その準備の手伝いなどをしています。」

「また、10月9日からは、自分が担当する企画展「木と木の実の考古学 ~縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用」が始まりますので、そのための準備(勉強)をしています。」

Q2:考古学を担当されることを、どう思っていますか?

「もともと、自分は倫社、哲学が専門ですので、考古学については全くの初心者です。しかし、これから、新しい分野の勉強ができることは、とても楽しみで、自分の専門分野が広がると思っています。」

Q3:考古学と哲学は何か関係はありますか?

「考古学は、英語でArchaeology(アルケオロジー)と言いますが、接頭語のArchaeアルケーは、古代ギリシャ哲学で「万物の根源」を意味しています。つまり、哲学も考古学も「真実を探る」という点で、共通の根っこから生まれた学問なんです。

一方、哲学は書物に書かれた文言を対象としていますが、考古学には古文書はありません。発掘された物(エビデンス)が全てです。エビデンスから、どれだけ真実に迫れるか、という哲学にはない面白さがあります。」

Q4:博物館には生徒がいないので寂しくはないですか?

「今まで担任をしていた学年を卒業させることが出来なかったのが、心残りです。

自分は学校で教えるのが仕事ですので、何年かしたら、必ず、学校に戻ってきます。その日を心待ちにしています。しかし、それまでは、与えられたチャンスですので、新しい分野の勉強を頑張りたいと思っています。」

Q5:佐高生・佐附中生にメッセージをお願いします。

「考古学は、発掘(エビデンス)から仮説を立て、そこで暮らしていた人々の姿を解明します。皆さんが学校で行っている「探究学習」と本質的には同じです。博物館には、自然系、人文系を問わず、たくさんのエビデンスがあります(宝の山)。ぜひ、博物館に遊びに来てください!」

Q6:博物館で、生徒が、島田先生にお会いすることはできますか?

「受付で言ってくれれば、(博物館にいれば)お会いすることは出来ると思います。博物館に来た際には、ぜひ、お声がけください。」

*島田先生は、とても元気に仕事をされていました。新しい仕事にチャレンジしている姿は輝いていました。

【中2】国語の授業見学(石塚先生)

4月22日(木)1限目、中学2年2組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。

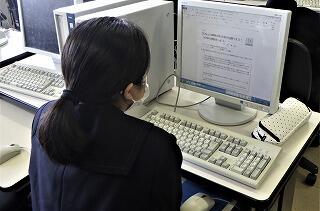

一人一台パソコンを使っての初めての本格的な授業でした。

一人一台パソコンを使っての初めての本格的な授業でした。

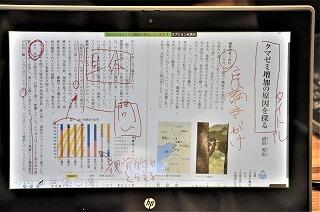

今日の授業は、論説文「クマゼミ増加の原因を探る」(沼田英治)を教材として、

1 文章の構成や展開について、理解を深める。

2 文章全体と部分の関係や、文章と図表の関係に注意して読む。

ことを目標としています。

これまでの石塚先生の授業は、この単元では、黒板に教科書を拡大した紙を貼り、そこに文章の構成や図表との関係について、書き込んでいき、生徒はそれを見ながら、各自のプリントにも書き込んでいく、というやり方で進めていました。

今回、一人一台パソコンを活用し、教科書のページをパワーポイントに貼り付けたものをZoomで配信し、説明をしながら、その画面にコメントなどを書き込んでいく方法を採用しました。生徒は、休み時間のうちに、自分のパソコンを収納庫から持ってきて、ログインして待っています。

(↑黒板に書いてありました!)

授業では、生徒のパソコンに、このような画面が配信されます。赤い文字等は、説明しながら、その場で画面に書き加えられていきます。

生徒はこれを見ながら、自分の授業プリントに重要なことや指示されたことを書き込んでいきます。

なるほど、この方法だったら、一人一台のパソコンを活用するメリットはあるなと思いました。

生徒に、一人一台パソコンを使った感想を聞いてみると、

「今までの黒板に貼った紙に、先生が書き込むのを見るのに比べて、パソコンの画面の方が、はるかに見やすいです。」

「自分は目があまりよくないので、黒板が見づらいこともありますが、これだとはっきり見えました。」

「目の前で画面を見ることができるので、授業に集中できます。」

「班での話し合いも、黒板を見ながらではないので、みんなで集中できると思います。」

など、肯定的な評価でした。

今回の授業については、一人一台パソコンを使うことで、いままでやっている授業の進め方が大きく変わることはありませんが、授業の意図はよりストレートに生徒に伝わり、その結果、授業に集中しやすい環境になっていた、と感じました。

いまはやりの「デジタル教科書」は、紙の教科書のように、生徒が自由にページをめくることができますが、Zoomで画面を配信する方法だと、全員が同じ画面を見ながら、説明を聞くことができる、という大きなメリットがあります。石塚先生は、3日間、試行錯誤して、ようやく、これだっ、というこの方法にたどり着いたそうです。

生徒にとっては、見やすく集中しやすいメリットがあり、先生にとっても、最小限の労力で、最大限の効果が得られる方法は、たいへんありがたいと思います。

石塚先生の素晴らしいチャレンジでした。(Good Job!)

【中1】図書館のオリエンテーション(北堀先生)

4月21日(水)4限目、中学1年1組の「国語」の授業(北堀先生)で、図書館で本の借り方などを体験しました。

新入生に対して、毎年、国語の授業を使って、図書館のオリエンテーションを行っています。

北堀先生から、図書カードを使った本の借り方の説明がありました。

司書の神長さんからは、どこにどんな本があるかについて説明がありました。

読みたい本(一度に3冊まで)が見つかったら、カウンターで借りる手続きをしてもらいます。

「はらぺこあおむし」の英語版です。

ほとんどの生徒が、3冊借りていました。読んでみたい本が見つかってよかったですね。本校の図書館は、蔵書が3万9千冊ほどありますので、1日1冊ずつ読んだとしても、全部読み終わるには100年以上かかります。他の中学・高校の図書館と比べると、はるかに多くの蔵書があり、新しい本もどんどん入っています。

昼休みや放課後は、図書館で過ごしてみてはいかがでしょうか。

【高3】化学の授業見学(茂木先生)

4月20日(火)5限目、高校3年4組の「化学」(茂木先生)の授業を見学しました。

この時間は、HR教室でした。単元は、「電解質水溶液の化学平衡」ですが、PHの説明では簡単な演示実験を行っていました。

この時間は、HR教室でした。単元は、「電解質水溶液の化学平衡」ですが、PHの説明では簡単な演示実験を行っていました。

この単元は、計算が多いので、まずは身近なものを使って、PH(酸性、アルカリ性)について、考えさせることから始めました。

サンポール、キッチンハイター、ドメスト、ポカリスウェット、のそれぞれについて、酸性と思うか、アルカリ性と思うか、生徒に聞いてみた後、くじで指名された生徒が代表で、PH試験紙を使って、PHを調べました。

簡単な実験でしたが、これで、PHについて、ぐっと身近に感じられました。

生徒の集中力も高まってきました。

茂木先生は受験指導のベテランですが、難しい計算だけをやるのではなく、生徒のやる気を引き出す授業の工夫が随所にみられます。

生徒も、化学の授業が楽しみになるのではないかと思います。

緊急情報

特にありません。

カウンター

8

8

1

5

6

9

2