文字

背景

行間

2022年11月の記事一覧

【高2】オーストラリアから体験入学

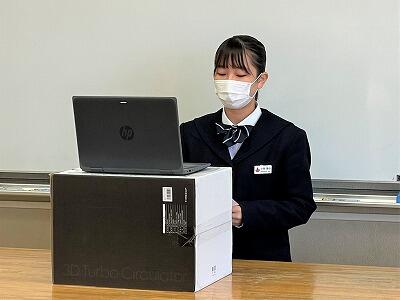

11月29日(火)、オーストラリアのメルボルンから、本校で体験入学する「石澤 シャーロット 彩 フェイ」さんが、ご両親と挨拶に来られました。期末試験明けの12月5日(月)から12月16日(金)までの10日間ですが、高校2年3組(清水クラス)で、一緒に学びます。

校長室で、教科書を渡しました。

「彩(あや)」さんは、オーストラリアのビクトリア州にあるメルボルンから、日本にやってきました。お父さんが佐野市出身であるため、現在、家族で佐野に里帰りをしています。その間、特別に、彩さんの祖父の母校でもある「佐野高校」で体験入学をすることになりました。

彩さんは、ビクトリア州立の「John Monash Science School ジョン モナッシュ サイエンス スクール」の高校2年生です。この高校は、世界大学ランキング57位のモナッシュ大学とビクトリア州によって、2010年に開校した最先端の科学を学ぶ高校だそうです。オーストラリア中から生徒が集まってきています。そこでは、世界中の語学を選んで学ぶことが出来るので、彩さんは「日本語」を勉強しています。そのため、日本語は普通に話せます。

John Monash Science School

彩さんは、日本のアニメが大好きで、特にバレーボールをテーマにした「ハイキュウ」が好きだそうです。そのため、体験入学では「女子バレーボール」部に参加したいと話していました。また、「英語ディベート」も一緒にやってみたいそうです。理科は生物を選択していて、科学部のサンショウウオにも興味を示してくれました。将来は医者を目指しているそうです。

短い期間ですが、日本の高校生活を楽しんでいってください!

【高2】読解力って何? フィンランドを体験しよう!

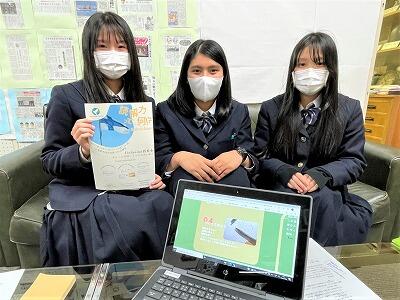

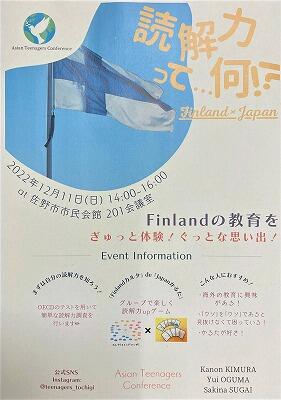

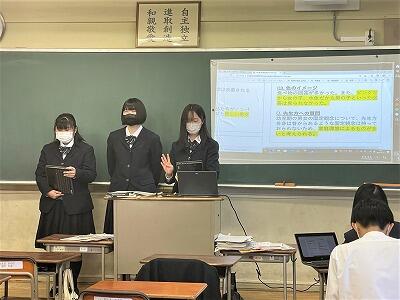

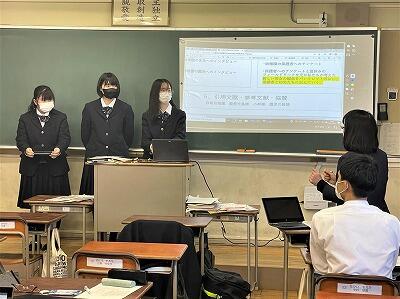

11月28日(月)放課後、高2の課題研究班の3人が、自分たちで企画したイベントのプレゼンに来てくれました。「読解力って何? Finland × Japan 」と題するイベントを佐野市(12月11日、佐野市文化会館201会議室)、宇都宮市(12月18日)で開催します。

(左から)木村香乃音さん(2-2)、須貝咲那さん(2-1)、小熊優衣さん(2-2)の3人組

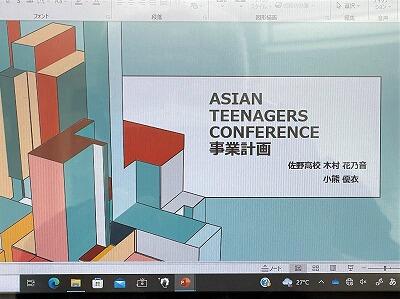

このイベントは、今年7月に栃木県が公募した「とちぎユースチャレンジ」に3人が応募し、「ステップアップコース」(補助金10万円)に採択された企画「ASIAN TEENAGERS CONFERENCE 事業計画」を5か月かけて練り上げ、ようやく実現にこぎつけました。

↑ 7月にプレゼンしたパワーポイント

↓ これから実施するイベントのポスター(ここまでシンカしました!)

3人は、自分たちの課題研究として、OECD(経済協力開発機構)が進めているPISA(Programme for International Student Assessment)と呼ばれる国際的な学習到達度に関する調査で、フィンランドの子どもたちは「読解力」に優れていることに着目しました。そこで、フィンランドの教育システムについて、独自に研究を進め、「フィンランド・メソッド」によって、発想力や批判的思考力、論理力が高められていることを知りました。

3人が考えた構想は、「読解力」をどうとらえるか、そして、どうやって高めることが出来るかが重要なカギとなります。そこで「哲学カフェ」の阿見先生の紹介で、文芸評論家の神山睦美さんのご自宅にお伺いし、自分たちが考えた企画をプレゼンし、アドバイスをいただき、完成しました。

イベントは3部構成になっています。

1部:読解力とは? PISA(学習到達度試験)の問題を体験する。

2部:フィンランドメソッド体験 3人が開発したゲーム「カルタdeかるた」(マインドマップ)を体験する。

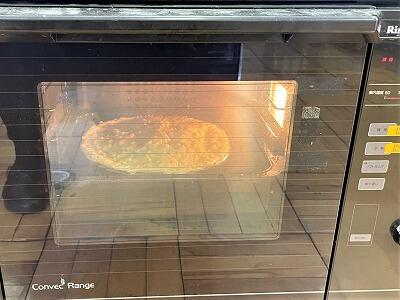

(フィンランド体験・休憩)フィンランドの「ミートパイ」を食べよう!

(本場フィンランドのミートパイ(冷凍)を取り寄せたものを温めてみんなで食べます)

3部:読解力を高める! 読解力をみる問題を作って解く!(ここが最大の売りで、3人が編み出した読解力を高める手法)

*3人から話を聞いてみると、内容の「先進性」、「オリジナリティ」等に驚きました。この5か月間で、今回の構想は大きく成長・発展しました。指導に当たられた阿見先生に「彼女らはただものではない。見直した。」と言わしめただけのことはあると思いました。これはもう、イベントに行って、体験してみるしかないですね。

佐野市(12月11日、佐野市文化会館201会議室、14:00~16;00 )

中学生や大人の方もご参加ください。

フィンランドのミートパイも食べられます!

【高1】ウルグアイから来た「弥生」さん、留学最終日

11月25日(金)昼休み、ウルグアイから来ていた留学生「弥生・レジーナ・レイ・ウエダ」さんが、友人たちと挨拶に来てくれました。今日は、10月31日から始まった短期留学の最終日でした。

(左から)親友となった戸田心彩さん(1-3)、弥生さん(1-4)、ホストファミリーの吉田華菜さん(1-4)

この日の朝8時15分、弥生さんは、先生方にお礼とお別れの挨拶(日本語)をしてくれました。

弥生さんは、本校での留学期間中に、バレー、テニス、卓球、茶道、将棋、剣道、手芸、英語ディベートなどの部活動に参加できたこと、マラソン大会で一緒に走ったことなど、素晴らしい思い出ができたことを感謝していました。

剣道部での体験

剣道部の1年生たち(剣道部員の戸田さんと仲良くなりました)

戸田さんと走ったマラソン大会

マラソン大会後のクラス全員の集合写真

家庭科で「親子丼」を作ったことも忘れられないそうです。

日本での思い出のベスト3

1 佐野高校での生活

2 とちぎ秋祭り

3 東京(浅草、渋谷、原宿など)

最後に

「佐野高校の皆さん、本当にありがとうございました。皆さんはとてもあたたかく、フレンドリーでした。このような素晴らしい体験ができて、とてもうれしいです。」

と感謝の気持ちを伝えてくれました。

弥生さんは、翌日の26日には、ウルグアイに旅立つそうです。しかし、また会うこともあるかもしれませんね。この1か月で、日本とウルグアイの距離が縮まったことは間違いなさそうです。

【中1】倒れている方を助けました

11月25日(金)昼休み、中学1年1組の藤倉美羽さんに校長室に来てもらいました。藤倉さんは先週、登校中に道に倒れていた方を助けたそうです。そのことを知った近隣の方が、是非、本人を褒めてあげてくださいと本校に連絡してくださいました。

当時の様子を藤倉さんに聞いてみると、ゴミを出しに来ていたおばさんが、飛んできた大きなカマキリに驚き、しりもちをついてしまい、そのまま動けなくなっていたそうです。道路沿いで車の通りも激しかったので、藤倉さんは思わず駆け寄り、抱き起して介抱しました。おばさんには大変感謝されたそうです。

*藤倉さんは、できることをしただけですと謙遜していましたが、同じ場面に遭遇した時、誰でも出来ることではないと思います。実際に行動を起こせたことは、素直な心と勇気があったからだと思います。このような生徒がいることをとても嬉しく思います。

身近な風景 ~朝日に輝く紅葉

11月24日(木)校庭で「朝日を浴びて輝く紅葉」の写真です。名のある史跡・名所の趣がありますね。

カメラマンは、鈴木教頭先生です。

【中2】国家試験にチャレンジ!「ITパスポート試験」合格

11月22日(火)昼休み、中学2年2組の荻原惇綺君が、国家試験「ITパスポート試験」に合格したことを報告に来てくれました。おめでとうございます

合格証書を見せてくれました。経済産業大臣からの発行です。

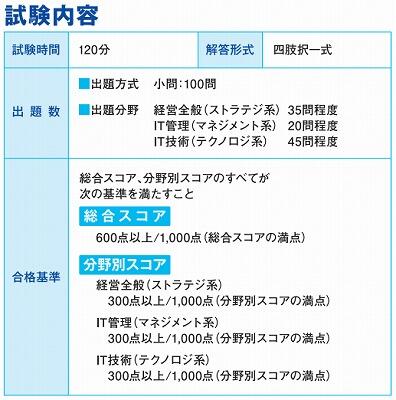

ITパスポート試験は「iパス(アイパス)」とも呼ばれ、「ITに関する基礎的な知識を証明する」ことができる国家資格です。これを持っていると、大学入試や就職に有利になるところもあるそうです。

ITパスポートのパンフレット→ https://www.jitec.ipa.go.jp/1_13download/pamphlet_r03_ip.pdf

試験時間は120分で、コンピュータを利用して実施するCBT方式(CBTとは、「Computer Based Testing」の略)で行われます。出題方式は、四肢択一で、全部で小問が100問あります。問題は、ストラテジ系、マネジメント系、テクノロジ系の3分野から出題されます。各分野で1000点満点中300点以上とり、その上で総合評価点で1000点満点中600点以上取ると、合格できます。

(上記パンフレットより引用)

荻原君は9月度の試験を受験しました。

9月度の試験結果は、全国で19331名の社会人と学生が受験し、合格率は、社会人54%、学生39%でした。小中学生も18名が受験しましたが、合格者は3名だけでした。ITに関する基礎知識といっても、中学生がそう簡単に合格できる試験ではありません。

ITパスポート試験HPより→ https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/index.html#

荻原君にいくつか聞いてみました。

Q1:ITパスポート試験を受けようと思ったきっかけは何ですか?

→中1の1月に、本屋でパソコン関係の本を見ていたら、ITパスポートの本を見つけました。興味ある内容だったし、自分でも受験できることを知り、挑戦してみようと思いました。

Q2:どうやって勉強したんですか?

→主にアプリの過去問で、約半年間、勉強しました。ユーチューブ動画などでも勉強することが出来ました。

Q3:次の目標は何ですか?

→ITパスポートは、ITを活用する人向けのもので、難易度でいうとレベル1なので、さらに、情報処理技術者向けの「基礎情報技術者試験(FE)」に挑戦したいです。ぜひ、中学生のうちに合格したいです。

*素晴らしいチャレンジだと思います。まさに「好きこそものの上手なれ」ではないでしょうか。次のステップに合格したら教えてください。頑張ってください。応援しています。

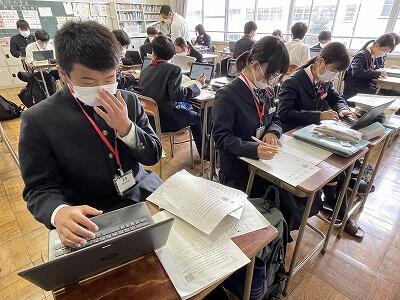

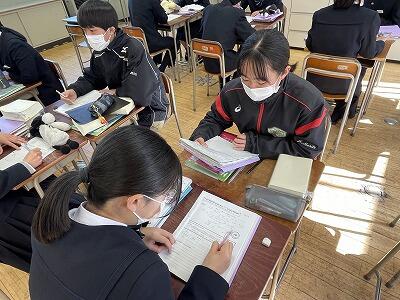

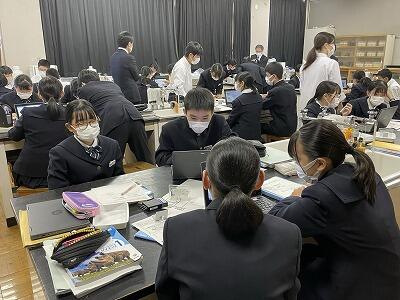

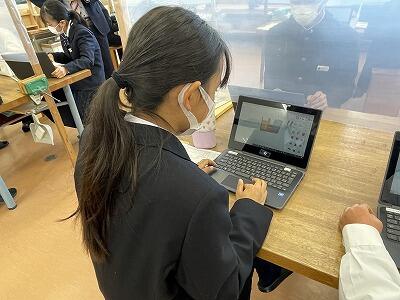

【中学】県教委による「学校訪問」

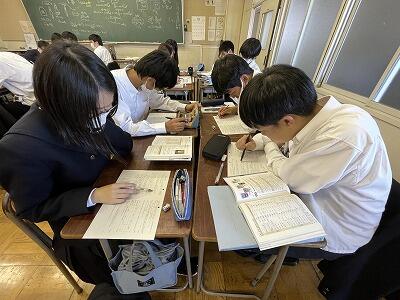

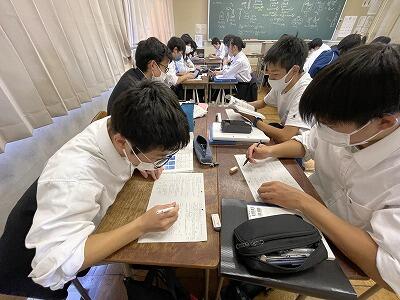

11月21日(月)今日は朝から、県教委による「学校訪問」がありました。栃木県には県立中学校が3校(佐附中、宇東附中、矢東附中)ありますが、今年は3年ぶりに本校の順番が回ってきました。県教委の指導主事17名が来校し、午前中は中学で授業をしている全ての先生の授業を見学し、午後はよりよい授業改善のための話し合いが行われました。本校の先生方は、どうしたら授業がもっと良くなるか、いつも研究をしています。

2年生の「総合的な学習の時間」の授業

どの授業も、それぞれ工夫がされており、生徒が前向きに学習に取り組んでいる様子がよくわかりました。

県教委の指導主事の先生方から、とても高い評価をいただきました。

以下は、各授業の一コマです。

【高2】ニューヨーク・バレエ留学

11月18日(金)、「マラソン・ウォーキング大会」終了後、高校2年2組の小林優花さんが、12月の「バレエ留学」の報告に来てくれました。

小林さんは、12月5日~23日の17日間、ニューヨークの「ミッド マンハッタン パフォーミング アーツ MID Manhattan Performing Arts」https://www.midarts.info/ のプロフェッショナルトレーニングプログラムに参加する予定です。

プログラムの内容は、

バレエ・レパートリー・コンテンポラリー・モダン・シアタージャズ・タップ・演技・リハーサル・ヨガ・その他

12月18日には、ニューヨークブロードウェイ96丁目のシアターにて劇場パフォーマンス

12月23日には、学んだことを披露するスタジオパフォーマンス(成果発表会)

また、現地で活躍するダンサーらとの交流会·質問会もあるそうです。

(「MID Manhattan Performing Arts」のHP掲載の写真)

小林さんは、小学1年生から、市内のバレエスタジオで、バレエを始めました。

中学2年生の時は、ロシア連邦のバシコルトスタン共和国の首都ウファにある「ルドルフ・ヌレエフ記念ロシア国立バシキール・バレエ・アカデミー」で、夏休み中の2週間、留学したそうです。その後、高2の9月から、そこで長期の留学をする予定でしたが、ウクライナ情勢のため、実現できませんでした。

そこで、今年8月に川崎市で開催された「日本国際バレエフェスティバル2022」https://www.japanballet.com/ のオーディションに出場し、見事、ニューヨークの「MID Manhattan Performing Arts」の1ヶ月間授業料半額免除の奨学金を獲得することができました。その結果を受け、12月に行われる今回のバレエ留学が実現することになりました。おめでとうございます。また、来年6月には、ポルトガルのバレエ学校に、短期(2週間)留学することも決まったそうです。

オーディションの時の写真です。「アレルキナーダ」というバレエの演目の中から踊ったそうです。

最後に、小林さんは「バレエなしの生活は考えられない。将来はバレエを仕事にしていきたい。」と話してくれました。日本は、まだまだバレエは特別なもの、という見方が強いそうですが、欧米では、バレエは映画や演劇、コンサートを見に行くのと同じくらいポピュラーな楽しみであり、たくさんのバレエ団やバレエ学校もあり、そういった環境の中でバレエをやっていくことが夢だそうです。

まずは、クリスマスのニューヨークでのバレエのレッスンを楽しんできてください。

希望あるところに未来は開けると思います。

【中高】実録「マラソン・ウォーキング大会」

11月18日(金)「マラソン・ウォーキング大会」が開催されました。旭城祭、旭城大運動会と並ぶ、「中高合同の3大イベント」の一つでもあります。速報でもお伝えした通り、今回は、全員が時間内にゴールを果たしました。つまり、全員が「完歩・完走」しました。これは、本校が中高一貫となり、本行事が始まって以来、初めてのことだそうです。素晴らしい大会でした。

「雲一つない快晴」ではありませんでしたが、特段、暑くもなく寒くもなく、秋の穏やかな日差しが感じられる、絶好のマラソン・ウォーキング日和となりました。生徒たちは元気に出発しました。

今回、初めて生徒たちと一緒に、ウォーキングに参加しました。これまでは、係員として各ポイントでの誘導・健康観察や本部での待機などを行ってきましたが、本部と連絡がとれる状況にして、中学生と一緒に歩きました。

これまでの定点からの観察ではなく、スタートしてからゴールするまでリアルタイムで体験した「マラソン・ウォーキング大会」とそこで出会った生徒たちを紹介したいと思います。

8時26分、中学1年生を先頭にして、スタート地点へと向かっています。

1学年主任の高野先生から、頑張っていこう、と気合が入りました。

8時35分、ピストルの合図とともに、班ごとにまとまって歩き始めました。ここが生徒の先頭です。

学校から、まずは秋山川に向かいました。ここからは、秋山川沿いにしばらく歩いていきます。

秋山川の河川敷を通過しています。

住宅地の中も歩きます。

たくさんの保護者が、コース係員として、先生方とともに、旗を持って安全に誘導を行ってくださいました。

路地裏の道路もコースに入っています。

ここからは、ほぼ秋山川に沿って、唐澤山の登り口に向かいます。

この遊歩道から、秋山川が流れている方向を見ると、たくさんの赤い実が目につきました。

カラスウリの実です。これが、驚くほどたくさんありました。最近では、あまり見ることがありませんでしたが、こんなところにたくさん自生していました。カラスウリは、夏の夕方に、白いレースのような美しく、そして儚い花を咲かせます。

遊歩道は、紅葉や落ち葉の木々の中を伸びています。ここは、自動車が通る音も聞こえてこず、川の流れの音や鳥の鳴き声だけが響いています。

このトンネルを抜けると、また視野が開けてきました。

生徒たちは、それぞれに楽しみながら歩いていました。地図が大好きな1年生は、地図を見ながら、今、どの辺を歩いているかを確かめながら歩いていました。

素晴らしい楽しみ方だなと思いました。

この辺りから、秋山川を離れ、旧田沼高校(現:国際クリケット場)の方へ移動していきます。

ここから、いよいよ唐澤山を登り始めます。

ここからは、中学2年生の集団と一緒に登っていきました。高木先生が2年生の先頭です。

先の方には、中学1年生の後ろの方の生徒の姿も見えました。

自分のペースに合わせて登っているので、どんどん追い越していく生徒もいます。

このような眺めが見られました。素晴らしい景色です。

唐澤山神社の駐車場に到着しました。ここには給水所があり、水が配られていました。ひと休みしてから、出発します。ここからは下り道となります。

道路からの眺めも最高で、生徒たちは下界の景色を楽しみながら、歩いています。

そうこうしているうちに、高校生のマラソンの先頭の生徒が近づいてきました。高校男子は佐高を10時10分スタート、高校女子はウォーキングの後、11時に、唐澤山登山口からマラソンがスタートします。

このときの時刻は、10時36分でしたので、佐高から26分でここまで来たことになります。さすがに速いですね。このときの1位は、最終的に優勝した高校2年生の川上君でした。続いて、2位、3位と、ものすごいスピードで追い越していきました。中学生たちは拍手や声援を送っていました。

ここから、コースは奈良渕町へと抜けていく方面へと入っていきます。ゆるやかで長い参道が続きます。

マラソンで追い越していく生徒たちの姿をひたすら紹介します。

ここで、中條先生の姿が見えました。中條先生は男子の一番最後からスタートしたので、ものすごいごぼう抜きです。表情にも余裕がありますね。

ここで、11時に唐澤山の登り口をスタートした高校女子の先頭がやってきました。3年生の加藤さんです。この時の時刻は11時24分です。わずか24分で、唐澤山を登って降りてきたことになります。速いですね。

ここから先は、唐澤山を下り切り、平地の住宅街の中を走っています。

ここで、最後の給水ポイントです。残り三分の一を切っています。

今登ってきた唐澤山を背景に眺めながら、ゴールを目指します。

一緒に走っていた茂木先生の姿も見えました。

秋山川の遊歩道に戻ってきました。いよいよ大詰めです。

東門が見えてきました。これでゴールです。この時、時刻は12時30分でした。8時35分に佐高をスタートし、再び、佐高にゴールするまで4時間かかりました。歩数は26000歩を軽く超えていました。

校庭では、高校男子で優勝した川上君が爽やかな笑顔を見せてくれました。

ゴールしていた高校3年生の写真を撮ったところで、スマホのバッテリーが2%となり、もうシャッターは切れませんでした。スタートしてから、枚数にして600枚以上撮りましたが、ちょうど計ったように、撮影も終了となりました。

皆さん、お疲れさまでした。そして、ご協力いただきましたたくさんの保護者の皆様、ありがとうございました。お陰様で、「マラソン・ウォーキング大会は」は大成功を収めることが出来ました。

生徒の皆さんは、ゆっくり体を休めて、また月曜日から元気に登校してください。また、高校3年生は、今回、全員が完走したことを胸に、受験に向けて頑張ってください。応援しています。

【中学】「生徒会役員」写真撮影

11月17日(木)昼休み、生徒会誌掲載用の「生徒会役員」の集合写真を撮影していました。

皆さん、素敵な笑顔ですね。

中村先生によって、こんなふうに撮影されました。

明日の「マラソン・ウォーキング大会」の下見に出かける柾木先生が、見守っていました。

【中学】委員会報告と関東大会出場「激励会」

11月16日(水)8:20~8:35、選択2教室で「中学集会」(オンライン配信)が行われました。今日は、安全・福祉・保健委員会からの報告と関東大会に出場する「SGクラブ日本語ディベート」と「テニス部」の激励会を行いました。

中学集会は、生徒会役員が運営しています。

司会は生徒会副会長の小林美心さんです。

委員会報告では、まず、安全委員会の村田委員長から、自転車通学をしている生徒が被っているヘルメットの自由化に関するアンケートについて、協力のお礼と結果の報告がありました。

続いて、福祉委員会の小倉委員長から、募金に関するお願いやエコキャップ運動(ペットボトルのキャップの回収)の強化週間に関する話がありました。

]

最後は、保健委員会の阿部委員長から、今週の金曜日(18日)に行われる「マラソン・ウォーキング大会」に向けて、体調管理をしっかりやろう、という話がありました。タブレットをフリップボードとして使い、重要な点を強調していました。

*3つの委員会とも、素晴らしい取組内容、そして、わかりやすい説明の仕方など、とても良かったです。各委員会が活発に活動していることが、よくわかりました。

次に、関東大会の激励会が行われました。

テニス部は、10月15日(土)に行われた県大会で優勝し、11月19日(土)に東京都の小金井で行われる関東大会への出場を決めました。

3年生が引退した後、新チームでの初の関東大会です。部長の高瀬日菜乃さんから「まずは1勝を目標に頑張ってきます」という力強い挨拶がありました。

続いて、「日本語ディベート」です。11月27日(日)に、東京都の広尾学園を会場に、関東大会が行われるそうです。強豪チームが集まってきます。

日本語ディベートは、佐附中ならではの活動で、今や全国レベルになってきました。部長の小泉凜央さんから「先輩たちからの教えを引き継ぎ、日頃の練習の成果を発揮してきます」という素晴らしい挨拶がありました。

生徒会会長の丸山凱君から、激励の言葉が送られ、生徒会からの激励金が贈呈されました。

*佐附中の委員会活動、そして部活動など、生徒たちの活発な活動の様子を知ることができました。

関東大会、頑張ってください。応援しています。

【高2】酸化還元滴定(化学基礎、亀山先生)

11月14日(月)6限目、高校2年4組の「化学基礎」の授業(亀山先生)の授業を見学しました。「酸化還元滴定」実験に関する濃度を求める計算などに取り組んでいました。化学の授業でも、グループによる協働作業で、問題に挑戦していました。

分からないときは教え合うことで、グループ全体で理解しようとしていました。

亀山先生も質問に答えていました。

次回の「酸化還元滴定」の実験がうまくいくことを願っています!

【高校】心肺蘇生法の講習会

11月14日(月)放課後、佐野消防署の皆様による「心肺蘇生法」の講習会が開催されました。部活動中に緊急事態が発生した際に、自分たちで応急処置ができるよう、毎年実施しています。各部活動から、部員が2名ずつ参加しました。

本日は、佐野消防署から5名の方が講師として来てくださいました。

心臓マッサージの方法を教わりました。

AEDの使い方もマスターしました。

それぞれが自分で体験することにより、応急処置の方法を身に付けることが出来ました。

佐野消防署の皆様、ありがとうございました。

身近な風景 ~足利「鑁阿寺」の紅葉と収穫祭

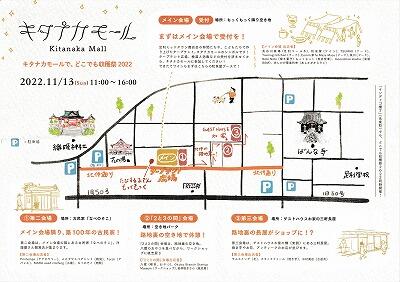

11月13日(日)足利市内をウォーキングしていると、鑁阿寺の紅葉が見事でした。また、鑁阿寺から織姫神社へと向かう北仲通りでは「キタナカモール」で収穫祭が開かれていました。受付では、佐高「SGクラブ」の4人組が手伝っていました。

キタナカモールの受付を手伝っていた佐高「SGクラブ」の4人組

(左から)若林君、清水君、大山君、坂田君(高校2年生)

受付では、体温測定や腕バンドを付けたりしていました。

商店会の会長さんと清水君、大山君

道角では道案内もしていました。

路地裏の空き地は休憩スペースになっていました。ホットレモネードが絶品でした。

鑁阿寺の紅葉は、今がまさに見頃でした。

街中で、これほどの紅葉が楽しめるとは、予想外でした。

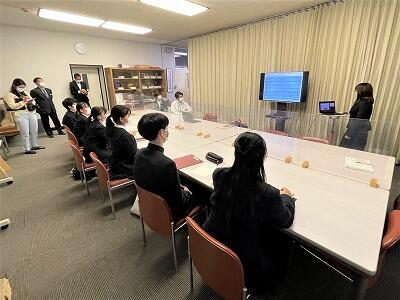

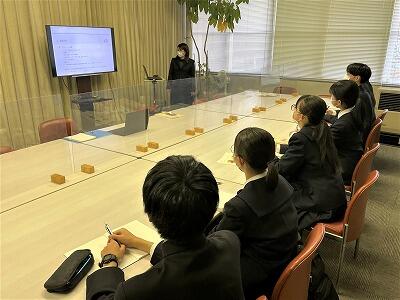

【中高】ももクロプロジェクト成果発表会

11月11日(金)放課後、6月から7月にかけて実施した「ももクロプロジェクト」の成果発表会を実施しました。中高の代表生徒6名と、栃木県のデジタル戦略課、佐野市の広報ブランド推薦課など、本プロジェクトに関わった人たちが一堂に会しました。(下野新聞社の記者も同席されました)

まずは、「ももクロプロジェクト」でどのような成果が得られたのかを栃木県のデジタル戦略課の担当から、プレゼンがありました。

その成果について、参加者全員から様々な意見が出されました。

生徒にとって、何物にも代えがたい素晴らしい体験であったことが、改めて確認できました。

【高3】アルバム用写真撮影

11月11日(金)昼休み、卒業アルバム用の全体写真を校庭で撮影しました。校舎の屋上から撮影しました。

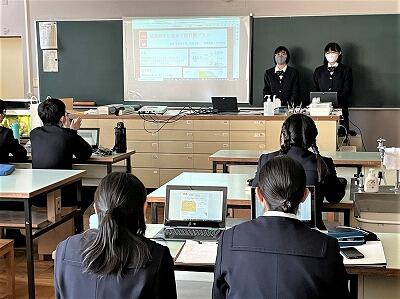

【高2】課題研究中間発表会

11月11日(金)5~7限、高校2年生の「課題研究中間発表会」を行いました。6会場に分かれて、全員が発表(発表7分、質疑応答3分)を行いました。今後が楽しみな研究ぞろいでした。本発表に向けて、さらに研究を深めてください。

<生物室>

<2-1教室>

<2-2教室>

<2-3教室>

<2-4教室>

<英語演習室>

【高1】親子丼とみそ汁(調理実習、保科先生)

11月10日(金)3・4限目、高校1年3組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は、調理実習(親子丼とみそ汁)でした。生徒たちは、出来栄えと味に大満足でした。

いい匂いにつられて調理室に入ると、親子丼とみそ汁作りの真っ最中でした。

<親子丼>作り

だし汁や砂糖、しょうゆなどの調味料を量っています。

切った具を煮込んでいます。

具が柔らかくなった頃、溶き卵を流し入れます。後は、時間が経てば、ほぼ出来上がりです。

<みそ汁>作り

こちらも材料を短冊切りにしていきます。

油揚げは、ちゃんと油抜きをしています。本格的です。

後は、具が柔らかくなるのを待って、味噌を入れます。

これで、完成です。

<盛り付け>

3人がかりで、親子丼を盛り付けています。

おいしそうにできました。

こっちは一人で、盛り付けています。

みそ汁もOKです。

<洗い物>

調理と並行して、洗い物も率先して行っています。

<試食タイム>

どの班も、おいしそうに食べています。見た目や味にも大満足です。

なんて幸せな時間でしょう。

担任の会田先生にも試食してもらいました。

生徒たちは、心配そうに見ていましたが、見た目や味は、もちろん合格点でした。

生徒たちや会田先生にとっても、今日は楽しい一日だったことと思います。

【高3】フードデザインの授業見学(保科先生)

11月10日(木)3・4限目、高校3年3組の「フードデザイン」の授業(保科先生)を見学しました。今回は「ミネストローネ」「マカロニグラタン」「アップルパイ」の3品を作りました。今日は40分授業でしたが、明らかに手際が良くなっており、時間内に試食まで完了しました。お見事でした!

アップルパイが出来上がりました!

時間内にできるよう、3品を分担して作っていました。

<アップルパイ>担当

おいしそうに出来ました。

<マカロニグラタン>担当

チーズがたっぷりかかっています。

<ミネストローネ>担当

こちらもおいしそうに出来ました。

<試食タイム>

それぞれに、「おいしい表情」をお願いしました。

今日はデザート付きのランチでしたね。

美味しくできたことはもちろんですが、自分たちが手際が良くなったことにも成長を感じていました。

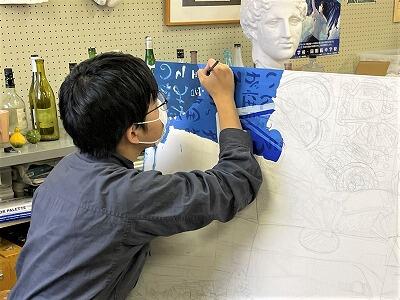

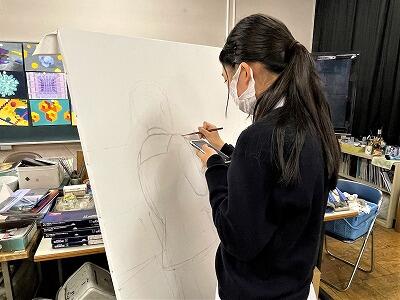

【高校】高校美術展の作品制作(美術部)

11月10日(木)放課後、美術室では、12月9日(金)から始まる「第65回高校美術展」に出展する作品制作に取り組んでいました。それぞれのペースで、思い思いに作品作りを楽しんでいるように感じました。

高校生に混じって、中学生も作品制作をしています。

自由で独創的な作品が完成することを楽しみにしています。

特にありません。