ホーム > 調査研究 > 小・中・高等学校に関する調査研究 > 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究

~プログラミング教育の充実を目指して~(2025年3月17日更新)

|

最初に御覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

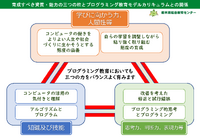

①まずは御自身が担当している学年の育成を目指す資質・能力を確認します。

②その目標を達成するためには、どのようなプログラミング教育の授業を行えばよいのかを考えてみます。

③事例を参考にして実践してみます。

※小学校ですと、2年間で六つの資質・能力を育成するプログラミングの授業を行います。

※授業時数を十分に確保できない場合は、以下のように似ている項目がバランスよく関係性を持っていることも

参考にしてください。

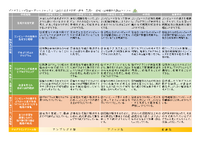

| (知)コンピュータの活用の気付きと理解 (態)コンピュータの働きをよりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度の涵養 |

→ 気付きと活用 |

| (知)アルゴリズムとプログラム (思)プログラミング的思考とプログラミング |

→ プログラミング |

| (思)改善を考えた修正と試行錯誤 (態)自らの学習を調整しながら粘り強く取り組む態度の育成 |

→ 試行錯誤 |

※現在は当Webサイトの事例は少ないですが、定期的に追加していく予定です。

また、御自身で他県や他市町村の事例をインターネットで検索してみるのもよいでしょう。

※良い事例は積極的に取り入れてみてください。

その際、モデルカリキュラムを参考に、育成を目指す資質・能力を考えながら実践するとより効果的です。

国立教育政策研究所 教育課程研究センター研究開発部 教育課程調査官

文部科学省 初等中等教育局教育課程課 教科調査官

情報教育振興室 教科調査官 渡邊 茂一

研究概要と成果物について

研究概要と成果物について

育成すべき資質・能力の三つの柱と

育成すべき資質・能力の三つの柱と

プログラミング教育モデルカリキュラム

プログラミング教育モデルカリキュラム

プログラミング教育の授業事例(小学校編)

プログラミング教育の授業事例(小学校編)