| 対象ソフト | タイトル | 説明等 |

|

★☆☆ コピー&ペースト |

コピー 【Ctrl】+【C】 貼り付け【Ctrl】+【V】 |

|

★☆☆ 全選択 |

【Ctrl】 + 【A】 文字や画像、または、ファイルとフォルダを一括で全て選択します。 |

|

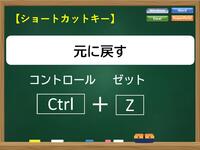

★☆☆ 元に戻す |

【Ctrl】 + 【Z】 直前操作の取り消し |

|

★☆☆ 繰り返し |

【Ctrl】 + 【Y】 繰り返し |

|

★☆☆ 画面領域のキャプチャ (スクリーンショット) |

【Windows】 + 【Shift】 + 【S】 ワークシートや説明書などを作成するのに便利です! |

|

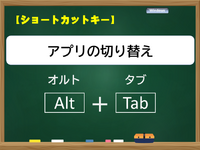

★☆☆ アプリの切り替え |

【Alt】 + 【Tab】 複数のアプリケーションを瞬時に切り替えます。 |

|

★☆☆ 複数選択 |

【Ctrl】 + 左クリック 離れていても複数箇所を同時に選べます。 |

|

★☆☆ 画面ロック |

【Windows】 + 【L】 パソコンをロックして、ロック画面を表示します。 |

|

★☆☆ 検索 |

【Ctrl】 + 【F】 検索窓が表示されます。 |

|

★★☆ 形式を選択して貼り付け |

【Ctrl】 + 【Alt】 + 【V】 エクセルでは、枠線や塗りつぶしなどを一緒に貼り付けるかどうか選べます。 |

|

★☆☆ 上書き保存 |

【Ctrl】 + 【S】 上書き保存が簡単にできます。 |

|

★☆☆ 図形のコピー |

【Ctrl】 + ドラッグ コピー&ペーストよりも楽です。画像やテキストボックスに対してもできます! |

|

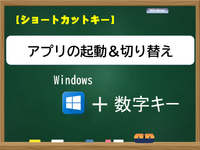

★★☆ アプリの起動&切り替え |

【Windows】 + 数字キー タスクバーに並んでいる順番で左から1,2,3…と対応します。 |

| ジャンル | イメージ | タイトル | 説明等 |

| メンテナンス |  |

キーボードの清掃方法 | キーボードの掃除方法をご紹介! アルコール消毒で掃除すると、キートップの文字が消えてしまいます。 キーボードの隙間の掃除はエアダスター等で行いましょう! |

| 機能紹介 |  |

Wordの音声読み上げ機能 | Wordで作成したファイルの文章を読み上げる機能を紹介します。 |

ショートカットキー

アプリの起動&切り替え

実は、もっとスマートに切り替えられる別の方法があります。

切り替え Windows+数字キー

画面下部のタスクバーに並んでいる順番で左から1,2,3…と対応します。

タスクバーに「ピン留め」している方はこれで起動することもできます。

※ここで使用する数字キーは「テンキー」では反応しません。

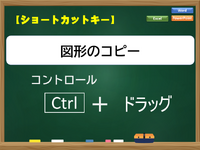

図形のコピー

コピー&ペーストでも良いのですが、

図形のコピー Ctrl+ドラッグ

超速です。

ちなみに画像や、テキストボックスに対しても操作できます。

一度やってみてください。感動です!

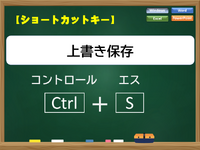

上書き保存

でも、これで一発解決です。

上書き保存 Ctrl+S

Word、Excel、PowerPointや、Windows標準に搭載されているメモ帳などのアプリケーションにおいて

上書き保存が簡単にできるので、

このショートカットでこまめに保存をして、

うっかり保存を忘れることのないようにしましょう。(セーブ(保存)のSと覚えましょう!)

新規作成した文書やWebブラウザでもやってみてください。

上書き保存はできませんが、その代わり「名前を付けて保存」することができます。

形式を選択して貼り付け

エクセルでコピペをしたら、枠線や塗りつぶしなども貼り付いてしまい、消さなきゃ!

と思ったことはありませんか?

そんなときは、

形式を選択して貼り付け Ctrl+Alt+V

希望の形式を選んで貼り付けることができます。

※この入力は私は両手を使うのですが、

左手だけで行える方っていらっしゃいますか?

検索

検索サイトだけでなくメールボックスやPDFファイルなど、いろいろなアプリで検索機能が使えますが、

アプリによって検索ボタンの場所がバラバラで見つけにくいことも・・・

そんなときは、

検索 Ctrl+F

検索窓が表示されます。FindのF!

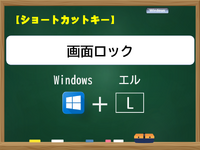

画面ロック

そんなときは、

画面ロック Windows+L

県立学校の先生は、YubiKeyを抜くことでとっさにロックできます!(抜いても大丈夫って知ってましたか?)

情報漏えいを防ぐためにも、自席を離れる際に使ってみませんか?

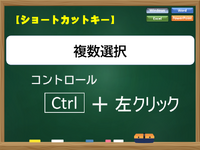

複数選択

「エクセルで複数のセルの文字色を変えたい」という場合、

みなさんはどうされていますか?

連続しているときはマウス1つで複数を選択することができますが、

「離れているときは1箇所ずつやっています」という方・・・もっと楽できます!

複数選択 Ctrl+左クリック

Ctrlボタンを押しながら普通に選択するだけで、離れていても複数箇所を同時に選べます。

アプリの切り替え

下に重なっているファイルが見えない!なんてことはありませんか?

複数のアプリケーションを瞬時に切り替えるには

切り替え Alt+Tab

Altキーを押したまま、Tabキーを押すと簡単にアプリを切り替えることができます。

パワーポイントのスライドショーの途中でも使えます。

繰り返し

離れた場所の文字を強調したり色を変更したり・・・を何度も繰り返す作業、辛いですよね。

作業を1つ1つ行う必要はありません。1つやったら、

やり直し Ctrl+Y(Officeソフトの場合はF4でも可)

例えばエクセルでは、セルの塗りつぶし、太字や下線の設定、文字色の変更などが簡単に行えます。

ぜひお試しください。

元に戻す

「直前の操作を取り消したい」という場面はありませんか?

そんなときは

元に戻す Ctrl+Z

「元に戻す! コントロ~ル、ゼ~~~ット!!」

もちろんフォルダの中でも使えます。

その他

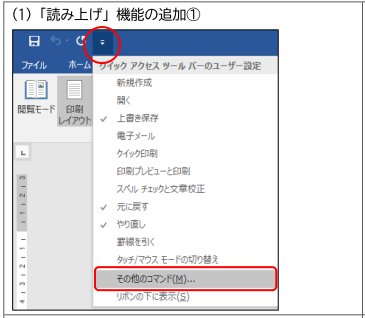

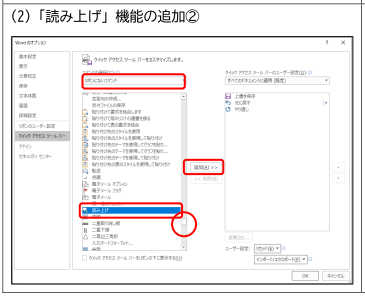

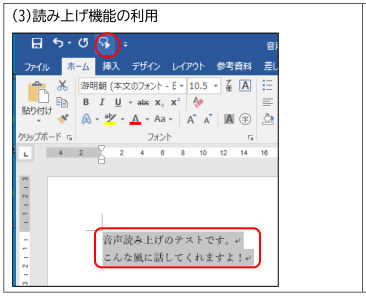

Wordの音声読み上げ機能

|

・「クイック アクセスツールバーのユーザー設定」から 「その他のコマンド」を起動 |

|

・「コマンドの選択」で「リボンにないコマンド」を選択 ・右側のスライダーを下方に移動(左図○印参照) ・「読み上げ」を選択 ・「追加」をクリック |

|

・読み上げさせたいデータを起動 ・読み上げる範囲を選択 ・「選択したテキストを読み上げます」をクリック |

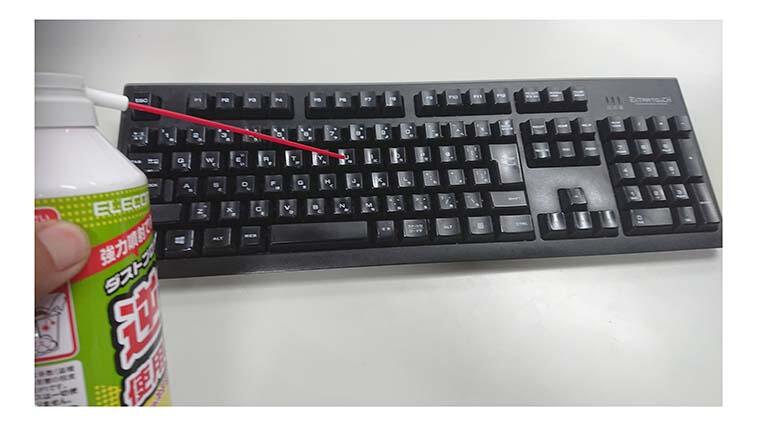

キーボードの掃除方法

|

アルコール消毒液を使ってキーボードを拭くと、キーキートップの文字(インク)がはがれてしまうことがあります。 隙間にたまったゴミなどは「エアダスター」等で清掃しましょう。 エアダスターは電動のものもあります。(写真左上) |

「お知らせ」バックナンバー

ICT活用研修〔エクセルの活用〕

「ICT活用研修〔エクセルの活用〕を行いました!!」

11月27日(木)および12月2日(火)に、総合教育センターのパソコン室Aにおいて「ICT活用研修〔エクセルの活用〕A・B組」をそれぞれ開催しました。小学校・中学校・高等学校及び特別支援学校の多くの先生方にご参加いただきました。

研修では、成績処理など校務に役立つ関数や、グラフ作成、レイアウトの基本などを演習しました。さらに、業務の効率化につながる便利な機能なども含め、幅広く学んでいただきました。

研修での学びがエクセルの効果的活用につながることを期待しております。

なお、今年度の情報室が担当するICT活用に関する研修は今回で終了となります。

来年度も多くの先生方のご参加をお待ちしております。

新規採用養護教諭研修「ICTの活用」

「新規採用養護教諭研修で、『ICTの活用』の講話・演習を行いました!!」

11月21日(金)、総合教育センターパソコン室Aを会場として、新規採用養護教諭研修を行いました。講師は、当センター情報教育支援チームの指導主事が務めました。

養護教諭の業務に直結するWordやExcel、さらにデザイン力を高めるCanvaなどの演習に取り組む中で、参加者同士が積極的に意見交換して、互いの工夫やアイデアを共有する姿が見られました。

研修内容を生かした実践が進み、業務の効率化につながることにより、子どもたちへの指導・支援の時間が増えることを期待しております。

ICT活用研修〔プログラミング教育〕(高)

「ICT活用研修〔プログラミング教育〕(高)を行いました!!」

11月10日(月)、総合教育センターパソコン室Aを会場として、「ICT活用研修〔プログラミング教育〕(高)」を行いました。

今年度2回目となる今回は、高等学校及び特別支援学校の先生方を対象に、Pythonを使った基本的なプログラミングやマイクロビットによる入出力制御、mBotを用いたロボット制御などの演習を行いました。これらの体験を通じて、授業で活用できる実践的なスキルを身につけるとともに、プログラミングの楽しさや魅力を感じていただけたことと思います。

ぜひ、各校におけるプログラミング教育を推進いただければ幸いです。

今年度最後となる第3回は、11月20日(木)に、小・中学校の先生方を対象に行う予定です。

校内研修サポート(県立矢板東高等学校附属中学校)

「県立矢板東高等学校附属中学校の校内研修にお伺いしました!!」

10月29日(水)、県立矢板東高等学校附属中学校において、「ICT活用研修会〔ロイロノートの活用〕」が開催されました。当センターの校内研修サポート事業を活用していただき、2名の指導主事が伺い、講話および演習を行いました。

研修では、授業支援クラウドアプリ「ロイロノート・スクール」を実際に操作しながら、「カードのやり取り」や「アンケート機能」などを体験し、授業における効果的な活用方法について検討していただきました。参加者の振り返りでは、「明日から気軽に使ってみたい」「効果的な活用場面を考えたい」といった前向きなご意見が多数寄せられました。

本研修をもとに、ICTを効果的に活用した授業が展開されることをご期待申しあげます。

校内研修サポート(県立宇都宮白楊高等学校)

「県立宇都宮白楊高等学校の校内研修にお伺いしました!!」

9月17日(水)、県立宇都宮白楊高等学校を会場として、「生成AI活用研修会」が開催されました。当センターの校内研修サポート事業を活用していただき、2名の指導主事が伺い、講話・演習を行いました。

研修では、参加者が実際にCopilotを用いて「授業の提案」や「小テストの原案作成」を行い、AIとの協働による教材作成の有用性を体感いただきました。参加者からは「業務の幅が広がる可能性を感じた」「授業準備の時間短縮につながる」といった前向きな意見が多く寄せられました。

本研修をもとに、校内におけるICT活用がより推進されることをご期待申し上げます。

校内研修サポート(県立宇都宮商業高等学校)

「県立宇都宮商業高等学校の校内研修にお伺いしました!!」

9月12日(金)、県立宇都宮商業高等学校を会場として、「ICT活用のための研修会」が開催されました。当センターの校内研修サポート事業を活用していただき、2名の指導主事が伺い、講話・演習を行いました。

研修では、GIGAタブレットを活用する演習を含む、授業での活用に向けた内容やTeams上で課題を出したり成果物の提出を受け付けたりする機能の利用などについて、活用事例を交えながら演習していただきました。

本研修をもとに、授業におけるICT活用がより推進されることをご期待申し上げます。

ICT活用研修〔プログラミング教育〕(小・中)

「ICT活用研修〔プログラミング教育〕(小・中)を行いました!!」

9月3日(火)、総合教育センターパソコン室Aを会場として、今年度1回目の「ICT活用研修〔プログラミング教育〕(小・中)」を行い、小学校、中学校および特別支援学校の先生方が参加されました。

研修では、スクラッチやマイクロビット、mBotを用いたプログラミングの演習を行いました。特に、マイクロビットやmBotのセンサを活用して、目的どおりに物体を動かそうとプログラムを試行錯誤する姿が印象的でした。演習を通して、プログラミングの楽しさや良さを感じていただけたのではないかと思います。

ぜひ、この事例等を参考に、各校においてプログラミング教育を推進していただければ幸いです。

同内容の研修は、11月10日(月)に高等学校、11月20日(木)に小・中学校教員を対象に行う予定です。

ICT活用研修〔情報リーダー育成〕

「ICT活用研修〔情報リーダー育成〕を行いました!!」

8月28日(木)、総合教育センターパソコン室Aを会場として、今年度3回目の「ICT活用研修〔情報リーダー育成〕」を行い、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の先生方14名が参加されました。

今回参加された先生方も、積極的に他地区の先生方と交流を図りながら、講話・演習に取り組んでいました。

学校のICT活用を推進していくためには、自校のニーズを把握し課題を明確にして、校内での取り組みを計画・実施していくことが大切です。ぜひ、本研修を校内のICT活用推進の一助としていただければと思います。

なお、9月から「ICT活用研修〔プログラミング教育〕」、11月から「ICT活用研修〔Excelの活用〕」の実施を予定しています。(募集は既に終了しています。)

情報室の夏の研修・講話(報告)

「情報室の夏の研修・講話(報告)」

夏休み中に情報室が担当した研修・講話を報告します。

8月1日(木)ICT活用と情報モラル講話 @ 那須烏山市立烏山中学校

8月4日(月)情報専門研修(高) @ センター

8月5日(火)情報モラル講話 @ 県立聾学校

8月6日(水)情報モラル講話 @ 佐野市立吉水小学校

8月19日(火)生成AI講話 @ 県立大田原女子高等学校

ぜひ、研修で身につけたことを子供たちへの指導・支援に生かしていただければと思います。

情報室ミニ研修「mBotでプログラミング」

「情報室ミニ研修『mBotでプログラミング』を行いました!!」

7月25日(金)、所内の指導主事を対象とした情報室ミニ研修「mBotでプログラミング」を実施しました。

本研修では、mBotの基本的な操作方法を習得することを目的に、リモコンによる操作や、ソフトウェア「mBlock」を用いた超音波センサを活用したプログラム作成などを行いました。参加者が、mBotを思い通りに動かすために真剣に取り組む姿が印象的でした。

なお、本研修で使用したmBotは、今年度のICT活用研修「プログラミング」でも活用する予定です。