キャリアクション・プロジェクト

キャリアクション・プロジェクト 出前授業「医療」

10月7日(火)に国際医療福祉大学の礒玲子先生にご来校いただき、「医療福祉入門講座」を実施していただきました。医療・福祉に関わる専門職の仕事内容や役割、多職種連携の必要性について学ぶことができました。学ぶ癖をつけよう、人を好きになろう、など、高校生のうちから意識しておきたいことについても具体的にお話いただきました。生徒たちからは、「医療職は一生学びが続く」という言葉が印象に残った、学ぶ姿勢を持ち続けていきたい、人の立場に立って考えられるような人になりたいなどの感想が寄せられました。

令和7年度小山西高校第1学年キャリアクション出前授業「情報分野」

7月14日(月)、宇津宮大学川島芳昭教授による出前授業「情報化社会の闇にどう対応するか~ディープフェイクや闇バイトの実態から~」が、情報分野11名に対して行われました。インターネットの問題、生成AIの悪用、ディープフェイクや闇バイトに関連する法律について、具体的な例を挙げ対話しながら、分かりやすく解説してくれました。生徒達は先生の話を熱心に聞いて、一生懸命にメモを取る生徒もいました。非常に為になるお話を聞くことができ、キャリアクション情報分野における今後の研究活動の指針となる講義でした.

キャリアクション・プロジェクト 出前授業「医療」

7月15日(火)に国際医療福祉大学の渡邉観世子先生にご来校いただき、「リハビリ入門講座」を実施していただきました。リハビリテーションとは、単に機能訓練をさす言葉ではなく、その人にあった生活に近づけるための治療やトレーニングであるということを学びました。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士の4つの専門職の仕事内容や役割についての理解を深めることができました。生徒たちからは、リハビリテーション専門職はどれも大切な仕事だということが分かった、患者さん中心の医療であるため患者さんの気持ちに寄り添っていくことが大切だと感じたなど、様々な感想が寄せられました。

2学年 オープンキャンパス促進ガイダンス 6/16

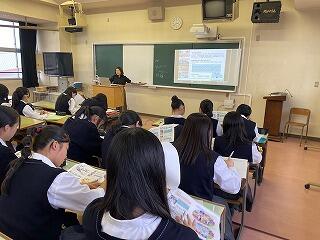

6月16日(月)、本校では2年生全員を対象とした「オープンキャンパス促進ガイダンス」を実施しました。これは、進路選択が本格化する2年生に向けて、夏休み期間中のオープンキャンパス参加に対する意識を高めるとともに、具体的な進路選択のきっかけを提供することを目的としたものです。

当日は、大学・短期大学・専門学校など13の分野から多数の講師をお招きし、それぞれの分野に関する説明をしていただきました。生徒たちは、自分の興味や関心に合わせて分野ごとのガイダンスに参加し、実際の学校選びに役立つ情報を得ることができました。

また、全体指導では、講師の方からオープンキャンパスに参加する際のポイントや心構えについてお話しいただきました。生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾け、自らの進路について真剣に考える様子が見られました。

このガイダンスをきっかけに、生徒たちは夏休み期間中に複数の学校を訪問する計画を立て始めています。今後の進路実現に向けて、主体的に行動する力を育む貴重な機会となりました。

キャリアクション・プロジェクト 第1学年「職業講話」

6月10日(火)7限

3年間にわたって取り組む本校独自の探究学習「キャリアクション・プロジェクト」。0期として、1学年を対象とした職業講話を実施しました。講師は本校同窓会の副会長である露﨑智宏様です。社会の第一線で活躍している先輩のお話に、生徒たちはメモを取りながら熱心に耳を傾けていました。

「失敗は行動の証 本当の失敗は何もしないこと」「『意識』することで『知識』に変わる」「逃げを早くに打たない」など、進路を考える上で大きな刺激となるお話をたくさん伺いました。生徒たちからは、学びの過程で得た様々な力や経験が、将来の自分を作っていくことがわかった、失敗を恐れず積極的に行動していきたい、いろいろなことに意識を向けていきたいなど、様々な感想が寄せられました。

また、災害時には、電気自動車(リーフ)を被災地に運び、電気の供給をしていたというお話を伺い、企業の社会貢献や社会的責任についての理解も深まりました。

将来どのような道を進むべきか、社会のために何ができるかについて考えるよい機会になりました。