文字

背景

行間

佐高ミュージアム

佐高ミュージアム

佐高ミュージアム㉝

「佐高ミュージアム 番外編 No.11~14」(最終回)を公開します。

1995年に発行した「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.11 「ホウネンエビとカブトエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.12 「夏の夜に咲く花~ネムノキ~」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.13 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.14 「いなごの佃煮」.pdf

とりあえず、「佐高ミュージアム」の過去の記録の公開はここまでとします。

お忙しい中、読んでくださった皆様、ありがとうございました。

今後は、随時紹介している「身近な風景」シリーズを新たな「佐高ミュージアム」として再編集して公開できれば、と考えています。

1995年に発行した「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.11 「ホウネンエビとカブトエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.12 「夏の夜に咲く花~ネムノキ~」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.13 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.14 「いなごの佃煮」.pdf

とりあえず、「佐高ミュージアム」の過去の記録の公開はここまでとします。

お忙しい中、読んでくださった皆様、ありがとうございました。

今後は、随時紹介している「身近な風景」シリーズを新たな「佐高ミュージアム」として再編集して公開できれば、と考えています。

佐高ミュージアム㉜

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.6~10」を公開します。

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

1984年から1985年にかけての「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム 番外編」として公開します。

佐高ミュージアム 番外編 N0.6 「ボダイジュとタラヨウ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.7 「テナガエビ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.8 「春を待つ生き物たち その1」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.9 「春を待つ生き物たち その2」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.10 「カエルたちの季節」.pdf

佐高ミュージアム㉛

今回は、「佐高ミュージアム 番外編 No.1~5」を公開します。

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

前回で、佐野高校で過ごした8年間(1986年から1993年)で発行した「すっかんぽ」をすべて公開しました。しかし、次の勤務校である小山西高校でも、しぶとく「すっかんぽ」を発行していました。そこで、その間に発行した「すっかんぽ」14回分を「佐高ミュージアム 番外編」として公開することにしました。「自ら体験した身近な自然のおもしろさを生徒に知ってもらう」というコンセプトは変わりませんが、佐高を名乗るのはさすがに気が引けるので、「番外編」としました。

これまで読んでくださった方は、その続きとして読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアム 番外編 N0.1 「菜の花いろいろ」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.2 「野菜の花」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.3 「赤トンボ予備軍」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.4 「カンピョウstory in 夏休み」.pdf

佐高ミュージアム 番外編 N0.5 「緑色の繭」.pdf

佐高ミュージアム㉚

「佐高ミュージアム 研究室だより No.16~20」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年9月から1994年3月にかけての研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.16 「水銀灯に集まる生き物たち」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.17 「ヒカリゴケとヒカリモ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.18 「思川のサケ漁」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.19 「サケムシとアミメカゲロウモドキ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.20 「変わりゆく三かも山」.pdf

以上で、「研究室だより No.1~20」は終了です。この内地留学後、佐野高校から小山西高校に転勤になりましたが、転勤した年の小山西高校の研究紀要(1994年度)に研究報告(一般向け)を掲載しました。また、1998年には、「陸水学雑誌」という専門誌に論文(専門家向け)が掲載されました。大学ではどんな研究をしているものなのか、参考までに掲載します。興味があったら、読んでみてください。

なお、1994年の段階では、新種に名前がついていなかったので、「アミメカゲロウモドキ(仮称)」と表記していますが、1998年では、新種「アカツキシロカゲロウ」(朝方出現することから命名)と表記しています。

1994年→ 新種アミメカゲロウモドキ(仮称)の生活史について.pdf

1998年→ アカツキシロカゲロウの生活史と若齢幼虫形態について.pdf

佐高ミュージアム㉙

「佐高ミュージアム 研究室だより No.11~15」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年4月号から8月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.11 「サクラの開花予想」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.12 「渡良瀬遊水池のカラスガイ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.13「NHK青春牡丹灯籠・悲話」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.14 「山原日記 その1」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.15 「イボイモリに命をかける男~山原日記 その2」.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1993年4月号から8月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.11 「サクラの開花予想」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.12 「渡良瀬遊水池のカラスガイ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.13「NHK青春牡丹灯籠・悲話」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.14 「山原日記 その1」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.15 「イボイモリに命をかける男~山原日記 その2」.pdf

佐高ミュージアム㉘

「佐高ミュージアム 研究室だより No.6~10」を公開します。

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

宇都宮大学教育学研究科に内地留学中の1992年10月号から1993年2月号です。

大学院での研究内容や、内留中に出会った人や生物について、紹介しています。

佐高ミュージアム 研究室だより No.6 「ライトトラップ作戦」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.7 「メリーゴーランドの甘い罠」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.8 「雑草スズメノカタビラ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.9 「南の島のサンタクロース」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.10 「動物たちのフィールドサイン」.pdf

佐高ミュージアム㉗

今回から「佐高ミュージアム研究室だより 」を公開します。

1992年4月から1994年3月までの2年間、佐野高校に在籍しながら、宇都宮大学大学院教育学研究科に内地留学していました。指導教官は、生物学科の中村和夫教授でした。

私は当時、佐野高校の生物部でトウキョウサンショウウオの生態について調査していたので、サンショウウオの生態について研究しようと思っていましたが、中村先生はもともと昆虫生理学が御専門だったので、今まであまり興味のなかった昆虫について研究することにしました。当時の大学院への内地留学は、今と違って、特に教育に関するテーマでなくても、自分のやりたい研究をすることができました。

1992年4月から1994年3月までの2年間、佐野高校に在籍しながら、宇都宮大学大学院教育学研究科に内地留学していました。指導教官は、生物学科の中村和夫教授でした。

私は当時、佐野高校の生物部でトウキョウサンショウウオの生態について調査していたので、サンショウウオの生態について研究しようと思っていましたが、中村先生はもともと昆虫生理学が御専門だったので、今まであまり興味のなかった昆虫について研究することにしました。当時の大学院への内地留学は、今と違って、特に教育に関するテーマでなくても、自分のやりたい研究をすることができました。

当時、宇都宮市内を流れる鬼怒川で、川に生息しているカゲロウという昆虫の一種が、夏の夕方ごろ一斉に羽化し、鬼怒川にかかる橋の水銀灯に集まり、その死骸が数センチにも積り、交通渋滞を引き起こすなど、社会問題となっていました。そこで、この昆虫(アミメカゲロウ)について、研究することにしました。大学院での研究については、追々話が出てきますが、最後には、新種の発見となりました。

この2年間の内地留学期間に、佐野高校の生徒(生物選択者)向けに、「すっかんぽ研究室だより」を20号まで発行しました。佐野高校に原稿を送り、印刷して配ってもらいました。研究室でどんな研究をしているのか、また、同じ研究室の大学院生との調査の様子などを紹介しました。

この2年間は、私のその後の教員人生に大きな転機となりました。高校科学部での研究方法、大学関係の人脈など、科学部指導のノウハウ、後にSGHの探究活動を進める上で必要なことは、すべてこの2年間で学んだといっても過言ではありません。この黄金の2年間で見聞きしたことを高校生向けに紹介した「すっかんぽ研究室だより 全20号」を今回から5号ずつ公開していきます。

(前置きが長くなってしまいました)

佐高ミュージアム 研究室だより No.1 「アミメカゲロウの謎!」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.2 「ホタルイカ」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.3 「名古屋の八田耕吉先生」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.4 「カラスウリの花」.pdf

佐高ミュージアム 研究室だより No.5 「アミメモドキ現われる!」.pdf

佐高ミュージアム㉖

「佐高ミュージアム Original No.18 ~22」を公開します。

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

今回は1991年10月号から1992年3月号までの5回分の公開です。2月号は行方不明でした。(そもそも作っていなかったのかもしれませんが…。)ところで、NO.21で紹介したタヌキの剥製は、現在、生物室の廊下にあるロッカーの中に保管されています。見たい人は見に来てください。

(PS)No.20と21の2枚目が入れ替わっていたことに気が付きました。後日、学校で訂正しますが、今見ている人は2枚目を交換して読んでください。

佐高ミュージアム Original No.18 「赤とんぼとヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.19 「サケ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.20 「タヌキの事情」.pdf

佐高ミュージアム Original No.21 「タヌキの事情part2」.pdf

佐高ミュージアム Original No.22 「サンショウウオをめぐる人々」.pdf

佐高ミュージアム㉕

「佐高ミュージアム Original No.12 ~17」を公開します。

今回は1991年4月号から9月号までの6回分の公開です。この年からスケッチに力を入れるようになってきました。また、文字の大きさや配置など、読みやすさを少しは考えるようになってきました。

佐高ミュージアム Original No.12 「春の野草 Best10」.pdf

佐高ミュージアム Original No.13 「サンショウウオの生存競争」.pdf

佐高ミュージアム Original No.14 「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.15 「モリアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.16 「カブトガニ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.17 「オニヤンマ」.pdf

今回は1991年4月号から9月号までの6回分の公開です。この年からスケッチに力を入れるようになってきました。また、文字の大きさや配置など、読みやすさを少しは考えるようになってきました。

佐高ミュージアム Original No.12 「春の野草 Best10」.pdf

佐高ミュージアム Original No.13 「サンショウウオの生存競争」.pdf

佐高ミュージアム Original No.14 「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.15 「モリアオガエル」.pdf

佐高ミュージアム Original No.16 「カブトガニ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.17 「オニヤンマ」.pdf

佐高ミュージアム㉔

「佐高ミュージアム Original No.6 ~11」を公開します。

当時は、月一回発行していましたので、今回は1990年10月号から翌年の3月号までの6回分の公開です。細かい文字が多くて読みにくいかと思いますが、興味のある方はご覧ください。

佐高ミュージアム Original No.6 「秩父の秋」.pdf

佐高ミュージアム Original No.7 「がんばれ!寒すずめ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.8 「琵琶池の朝」.pdf

佐高ミュージアム Original No.9 「ケサランパサランを探して」.pdf

佐高ミュージアム Original No.10 「トウキョウサンショウウオの産卵」.pdf

佐高ミュージアム Original No.11 「春を告げる花たち」.pdf

当時は、月一回発行していましたので、今回は1990年10月号から翌年の3月号までの6回分の公開です。細かい文字が多くて読みにくいかと思いますが、興味のある方はご覧ください。

佐高ミュージアム Original No.6 「秩父の秋」.pdf

佐高ミュージアム Original No.7 「がんばれ!寒すずめ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.8 「琵琶池の朝」.pdf

佐高ミュージアム Original No.9 「ケサランパサランを探して」.pdf

佐高ミュージアム Original No.10 「トウキョウサンショウウオの産卵」.pdf

佐高ミュージアム Original No.11 「春を告げる花たち」.pdf

佐高ミュージアム㉓

「佐高ミュージアム Original No.1 ~5」を公開します。

このシリーズは、私が最初に本校に赴任した1986年から1993年のうち、5年目の1990年4月から8年目の1994年3月までの4年間で発行した生物情報誌「すっかんぽ」です。

当時は、いわゆるワープロが普及し始めた頃でしたが、あえて手書きで作成しています。そのため、かなり読みにくいと思いますが、興味関心がおありの方は、解読に挑戦してみてください。内容については、新採5年目の若造が気の赴くままに書いたものなので、ご容赦ください。回を重ねるごとにスタイルは変化していきます。自分の原点という意味で、Original (最初の、原型の)シリーズとしましたが、Primitive(初期の、昔の、幼稚な、未熟な)とした方が良かったのかもしれません。

今後は、毎週末に公開する予定です。

佐高ミュージアム Original No.1 「春を味わう」.pdf

佐高ミュージアム Original No.2 「身近な生き物」.pdf

佐高ミュージアム Original No.3 「カブトエビとホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.4 「カナヘビの交尾」.pdf

佐高ミュージアム Original No.5 「天然記念物 ミヤコタナゴ」.pdf

PS:要望の多かった「アナグマ」の動画(9秒間)をアップします。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

このシリーズは、私が最初に本校に赴任した1986年から1993年のうち、5年目の1990年4月から8年目の1994年3月までの4年間で発行した生物情報誌「すっかんぽ」です。

当時は、いわゆるワープロが普及し始めた頃でしたが、あえて手書きで作成しています。そのため、かなり読みにくいと思いますが、興味関心がおありの方は、解読に挑戦してみてください。内容については、新採5年目の若造が気の赴くままに書いたものなので、ご容赦ください。回を重ねるごとにスタイルは変化していきます。自分の原点という意味で、Original (最初の、原型の)シリーズとしましたが、Primitive(初期の、昔の、幼稚な、未熟な)とした方が良かったのかもしれません。

今後は、毎週末に公開する予定です。

佐高ミュージアム Original No.1 「春を味わう」.pdf

佐高ミュージアム Original No.2 「身近な生き物」.pdf

佐高ミュージアム Original No.3 「カブトエビとホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアム Original No.4 「カナヘビの交尾」.pdf

佐高ミュージアム Original No.5 「天然記念物 ミヤコタナゴ」.pdf

PS:要望の多かった「アナグマ」の動画(9秒間)をアップします。

https://youtu.be/r8AgoyfhS6U

佐高ミュージアム㉒

「佐高ミュージアムNo.116~117」を公開します。

佐高ミュージアム(再編集版)はこれで終了です。

2008年4月9日から2015年7月6日までで、141号まで発行したものから、117回分に再編集して公開しました。

佐高ミュージアムNo116「昆虫」.pdf

佐高ミュージアムNo117「淡水ガメ情報交換会」.pdf

(予告)

佐野高校に初任で赴任した際、1990年から1994年にかけて発行していた生物情報誌「すっかんぽ」(手書き版)もありますので、今後は、「佐高ミュージアム」として公開したいと思います。

佐高ミュージアム(再編集版)はこれで終了です。

2008年4月9日から2015年7月6日までで、141号まで発行したものから、117回分に再編集して公開しました。

佐高ミュージアムNo116「昆虫」.pdf

佐高ミュージアムNo117「淡水ガメ情報交換会」.pdf

(予告)

佐野高校に初任で赴任した際、1990年から1994年にかけて発行していた生物情報誌「すっかんぽ」(手書き版)もありますので、今後は、「佐高ミュージアム」として公開したいと思います。

佐高ミュージアム㉑

「佐高ミュージアムNo.111~115」を公開します。

佐高ミュージアム(再編集版)は、いよいよ終盤に近付いてきました。

次回が、とりあえず最後の回となります。

佐高ミュージアムNo111 「三杉川水族館」.pdf

佐高ミュージアムNo112 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアムNo113 「イシガメプロジェクト」.pdf

佐高ミュージアムNo114 「キイロスズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo115「ライギョ 他」.pdf

佐高ミュージアム(再編集版)は、いよいよ終盤に近付いてきました。

次回が、とりあえず最後の回となります。

佐高ミュージアムNo111 「三杉川水族館」.pdf

佐高ミュージアムNo112 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアムNo113 「イシガメプロジェクト」.pdf

佐高ミュージアムNo114 「キイロスズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo115「ライギョ 他」.pdf

佐高ミュージアム⑳

「佐高ミュージアムNo.101~105」を公開します。

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

佐高ミュージアム⑳

「佐高ミュージアムNo.101~105」を公開します。

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

今回は、ほぼ「カメづくし」といったラインナップです。

当時、カメがどうやって冬を過ごしているか、謎でした。

それを解明するため、実際にカメが川のどこにいるのかを調査することにしました。部員全員が胴長を履いて1月の三杉川に入り、冷たい水の中に手を入れながら、ひたすらカメを探しました。下流から上流に向かって、歩きながらカメを探す作業は体力を消耗し結構きつかった思い出があります。しかし、やっと、カメが集団で越冬している場所を見つけた喜びは大きかったです。

科学部がカメの研究に本格的に取り組み始めた頃の物語です。

佐高ミュージアムNo101 「カメ好きの祭典」.pdf

佐高ミュージアムNo102 「カメの越冬地調査」.pdf

佐高ミュージアムNo103 「カメの越冬地調査②」.pdf

佐高ミュージアムNo104 「スッポン鍋」.pdf

佐高ミュージアムNo105 「ナマズ」.pdf

佐高ミュージアム⑲

「佐高ミュージアムNo.96~100」を公開します。

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

とうとう100号達成しました。今回は両生類や爬虫類ネタが多かったですね。

私自身が、両生類や爬虫類に興味を持っているからかもしれません。ちなみに私は、「栃木両生爬虫類の会」、「日本爬虫両棲類学会」、「日本両生類研究会」の会員です。

佐高ミュージアムNo96 「アオダイショウとマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo97 「三杉川の魚類」.pdf

佐高ミュージアムNo98 「トウキョウダルマガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo99 「ヤモリ調査」.pdf

佐高ミュージアムNo100 「ヒバカリ」.pdf

佐高ミュージアム⑱

「佐高ミュージアムNo.91~95」を公開します。

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

生物通信「すっかんぽ」(現、「佐高ミュージアム」として再編集)は、2015年5月まで発行し、それ以降は、SGH通信に移行しました。佐高ミュージアムNo85が2015年の最後の発行でした。

No.86からは、これまでにHPで公開しなかった号を落穂拾い的に紹介しています。そのため、発行年も再び2008年からになっています。

佐高ミュージアムNo91 「両生類の箱舟計画」.pdf

佐高ミュージアムNo92 「ナガレタゴガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo93 「ひらくは梅花」.pdf

佐高ミュージアムNo94 「アカパンカビ」.pdf

佐高ミュージアムNo95 「カメ調査」.pdf

佐高ミュージアム⑰

「佐高ミュージアムNo.86~90」を公開します。

「虫こぶ」については、皆さんの家の庭などで見つかる可能性が高いです。ぜひ、変な「葉っぱ」がないか、探してみてください。そして、もし、見つけたら、登校した際、校長室まで持ってきてください。楽しみにしています。

佐高ミュージアムNo86 「県内カメ事情」.pdf

佐高ミュージアムNo87 「虫こぶ」.pdf

佐高ミュージアムNo88 「イノシシの逆襲」.pdf

佐高ミュージアムNo89 「イリオモテヤマネコ」.pdf

佐高ミュージアムNo90 「日本爬虫両棲類学会」.pdf

「虫こぶ」については、皆さんの家の庭などで見つかる可能性が高いです。ぜひ、変な「葉っぱ」がないか、探してみてください。そして、もし、見つけたら、登校した際、校長室まで持ってきてください。楽しみにしています。

佐高ミュージアムNo86 「県内カメ事情」.pdf

佐高ミュージアムNo87 「虫こぶ」.pdf

佐高ミュージアムNo88 「イノシシの逆襲」.pdf

佐高ミュージアムNo89 「イリオモテヤマネコ」.pdf

佐高ミュージアムNo90 「日本爬虫両棲類学会」.pdf

佐高ミュージアム⑯

「佐高ミュージアムNo.81~85」を公開します。

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

佐高ミュージアムNo81 「カメに学ぶ野生生態学」.pdf

佐高ミュージアムNo82 「スッポン」.pdf

佐高ミュージアムNo83 「トウキョウサンショウウオの卵嚢数調査」.pdf

佐高ミュージアムNo84 「コイの産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo85 「イノシシ」.pdf

佐高ミュージアム⑮

「佐高ミュージアムNo.76~80」を公開します。

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

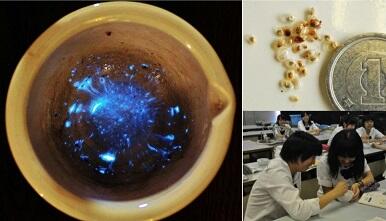

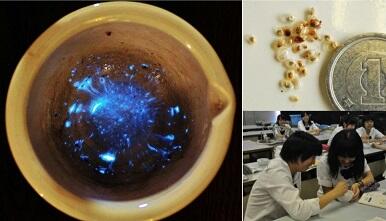

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

佐高ミュージアムNo76 「カワセミの雛」.pdf

佐高ミュージアムNo77 「アオダイショウ」.pdf

佐高ミュージアムNo78 「ウミホタル」.pdf

佐高ミュージアムNo79 「オジギソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo80 「マイマイガ」.pdf

佐高ミュージアム⑭

「佐高ミュージアムNo.71~75」を公開します。

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

佐高ミュージアム⑬

「佐高ミュージアムNo.66~70」を公開します。

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

佐高ミュージアム⑫

「佐高ミュージアムNo.61~65」を公開します。

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

佐高ミュージアム⑪

「佐高ミュージアムNo.56~60」を公開します。

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

佐高ミュージアム⑩

「佐高ミュージアムNo.51~55」を公開します。

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアム⑨

「佐高ミュージアムNo.46~50」を公開します。

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

佐高ミュージアム⑧

「佐高ミュージアムNo41~45」を公開します。

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

佐高ミュージアム⑦

「佐高ミュージアムNo.36~40」を公開します。

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

佐高ミュージアムNo36 「アオバズク」.pdf

佐高ミュージアムNo37 「オオオナモミ」.pdf

佐高ミュージアムNo38 「アホウドリ」.pdf

佐高ミュージアムNo39 「ハヤブサ」.pdf

佐高ミュージアムNo40 「マムシ」.pdf

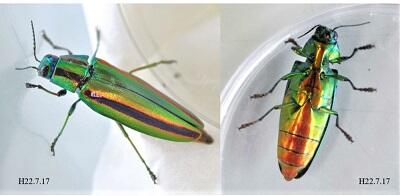

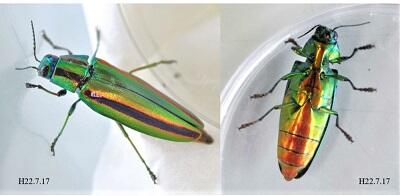

佐高ミュージアム⑥

「佐高ミュージアムNo.31~35」を公開します。

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

佐高ミュージアム⑤

「佐高ミュージアムNo.26~30」を公開します。

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

佐高ミュージアム④

「佐高ミュージアムNo.21~25」を公開します。

まだまだバックナンバーがありますので、臨時休業中は1日おきくらいで配信します。

なかなか、外出もままならないかと思いますが、フィールドワーク体験談として、ご覧いただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo21 「オオムラサキ」.pdf

佐高ミュージアムNo22 「ナガレコウホネ・コウホネ」.pdf

佐高ミュージアムNo23 「特別天然記念物の標本」.pdf

佐高ミュージアムNo24 「ヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアムNo25 「オニビシ」.pdf

まだまだバックナンバーがありますので、臨時休業中は1日おきくらいで配信します。

なかなか、外出もままならないかと思いますが、フィールドワーク体験談として、ご覧いただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo21 「オオムラサキ」.pdf

佐高ミュージアムNo22 「ナガレコウホネ・コウホネ」.pdf

佐高ミュージアムNo23 「特別天然記念物の標本」.pdf

佐高ミュージアムNo24 「ヒガンバナ」.pdf

佐高ミュージアムNo25 「オニビシ」.pdf

佐高ミュージアム③

「佐高ミュージアムNo.16~20」を公開します。

生徒の皆さんには、勉強に飽きた時にでも、読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo16 「トウキョウサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo17 「トウキョウサンショウウオ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo18 「クワの実」.pdf

佐高ミュージアムNo19 「ウンキュウ」.pdf

佐高ミュージアムNo20 「SPP活動」.pdf

生徒の皆さんには、勉強に飽きた時にでも、読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo16 「トウキョウサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo17 「トウキョウサンショウウオ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo18 「クワの実」.pdf

佐高ミュージアムNo19 「ウンキュウ」.pdf

佐高ミュージアムNo20 「SPP活動」.pdf

佐高ミュージアム②

12日に公開した「佐高ミュージアムNo.1~10」を読んでくれた方の評判が意外と良かったので、気をよくして第2弾を公開します。

退屈したときにでも読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo11「カエラー」.pdf

佐高ミュージアムNo12 「アライグマ」.pdf

佐高ミュージアムNo13 「昆虫食」.pdf

佐高ミュージアムNo14 「空飛ぶ種子」.pdf

佐高ミュージアムNo15 「大賀ハス」.pdf

退屈したときにでも読んでいただければ幸いです。

佐高ミュージアムNo11「カエラー」.pdf

佐高ミュージアムNo12 「アライグマ」.pdf

佐高ミュージアムNo13 「昆虫食」.pdf

佐高ミュージアムNo14 「空飛ぶ種子」.pdf

佐高ミュージアムNo15 「大賀ハス」.pdf

佐高ミュージアム①

私の専門は、理科(生物)です。最初に佐野高校に新採で着任したのが1986年でしたが、1990年から、生物関係の情報誌「すっかんぽ」を毎月発行していました。2校目の小山西高でも同じ名前で発行していました。県教委での6年間の後、佐野高校に2回目に赴任した2008年から、ふたたび、「すっかんぽ」を発行しました。2015年の5月まで毎月発行し、140号まで行きましたが、2015年からSGHアソシエイトに指定されたので、「すっかんぽ」は休止し、「アソシエイト通信」、そして、「SGH通信」の発行へとシフトチェンジしました。(こういうのが好きなんですね)

そこで、2008年からの「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム」に再編集して紹介してみることにしました。過去の情報ですが、現在でも、普通に読めたり、生徒の具体的な個人情報が載ってないものをセレクトしました。試しに、初期の10回分をアップします。

もし、生徒の皆さんで、退屈している人がいたら、読んでみてください。

そこで、2008年からの「すっかんぽ」を「佐高ミュージアム」に再編集して紹介してみることにしました。過去の情報ですが、現在でも、普通に読めたり、生徒の具体的な個人情報が載ってないものをセレクトしました。試しに、初期の10回分をアップします。

もし、生徒の皆さんで、退屈している人がいたら、読んでみてください。

佐高ミュージアムNo1「アズマヒキガエル産卵」.pdf

佐高ミュージアムNo2「シロバナタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo3「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo4「アズマヒキガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo5「ミシシッピアカミミガメ」.pdf

佐高ミュージアムNo6「ホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo7「カブトエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo8「三杉川・カメ」.pdf

佐高ミュージアムNo9「ツバメ」.pdf

佐高ミュージアムNo10「スズメバチ」.pdf

佐高ミュージアムNo2「シロバナタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo3「シュレーゲルアオガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo4「アズマヒキガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo5「ミシシッピアカミミガメ」.pdf

佐高ミュージアムNo6「ホウネンエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo7「カブトエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo8「三杉川・カメ」.pdf

佐高ミュージアムNo9「ツバメ」.pdf

佐高ミュージアムNo10「スズメバチ」.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

6

9

9

9

5