文字

背景

行間

Sano G. 通信(R5)

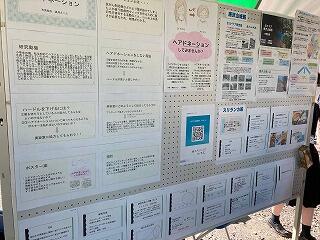

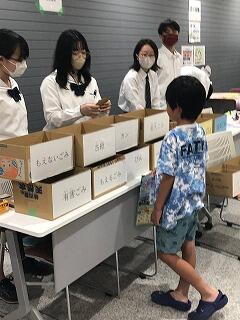

【高校】SGクラブ福祉フェスタ出店

日時:10月22日(日) 10:00~14:30

場所:佐野市総合福祉センター

出店内容:

・研究経過の掲示(①ヘアドネーション班、②唐沢山城班、③空き家活用班、④つなぎ人(フードロスなど)班、⑤スリランカ班)

・来場された方々、他の出店をされている方々にアンケート協力を頂きました。今後の研究を進める上で大変貴重なデータになります。ご協力ありがとうございました。

・アンケートにご協力頂いた方々には、ボランティア団体レインボー様より頂いたアルファ米や、本校のグッズをお渡ししました。

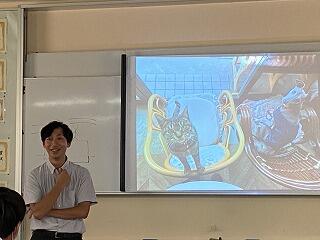

【高校】SGクラブ唐沢山城フィールドワーク

SGクラブ(唐沢山城班)&高2(佐野市景観班)合同フィールドワークに出かけました。

特別講師の斎藤先生にガイドをしていただいたお陰で、普通に見て回っても気付かない、分からないことを事細かに知ることができました。

参加メンバー

SGクラブ(唐沢山城班)4名/高2(佐野景観班)3名/SGクラブの他の班1名

講師:足利市文化財愛護協会副会長 齋藤弘 氏 引率:松井

【高1】 学年フィールドワーク

1 期日:令和5年9月29日(金)

2 内容:以下の4コース

A 先端技術コース 方面:喜連川・宇都宮 担当:茂木・砂金

AM 三菱ふそう喜連川研究所見学

PM 栃木県産業技術センター見学

関連ワード 先端技術・研究開発・自動車・機械・工学・検査機器

B 里山・環境保護コース 方面:茂木町・益子町 担当:松井・戸田

AM 茂木町「美土里館」見学

「茂木町まちなか文化交流館ふみの森」見学

PM 「NPO法人トチギ環境未来基地」講話

関連ワード 里山・環境問題・ゴミ処理・堆肥バイオマス・森林保護・木材活用

C 自然散策コース 方面:日光 担当:大嶋浩・大和

AM 日光戦場ヶ原散策(ネイチャーガイド付)

PM 栃木県立日光自然博物館見学

関連ワード 自然・害獣問題・地球温暖化・林業の衰退・過疎問題

D 那須街おこしコース 方面:那須 担当:木村元・川田

AM 那須まちづくり広場見学・講話

PM 一般社団法人nasu.lab.(地方ラジオ局)見学・講話

関連ワード 街づくり・観光・メディア・インターネット・廃校活用・食

A 生徒感想抜粋「三菱fusoさんにお邪魔した際、実際の車の試験を車に実際に乗って試験を体験するっていう、稀な体験ができて楽しかったです。その試験の中でもブレーキのシステムの実験で、普段味わえないようなバスのドリフトを体験し、興奮が止まりませんでした。また、栃木産業技術センターさんの方では、今まで見聞きしたことのない先端技術を搭載した機械が沢山あり、空いた口が塞がらないほどすごい技術ですごかったです。」

B 生徒感想抜粋「今日の経験を通して、茂木の町の「町全体が一体となった環境対策」に触れることができたように思います。ただ単に二酸化炭素を減らそう!プラスチックを減らそう!という表面からアプローチするのではなく、昔から築かれてきたコミュニティの力、里山を守ろうとする心が自然な環境対策につながっているのだろうなと感じました。自然に優しい町のあり方を実現するには、まず人々と自然を近づけて好きになってもらうことと、一度との繋がりを作ることが大切なのではと考えさせられました。また、茂木は全体的に趣があり、特に道の駅は地元のものを生かした商品ばかりなのにぴかぴか輝いて見えて、買い物が止まりませんでした。また、今日は行く先々で気になることは全部尋ねることができました。目一杯学べたのではと満足しています。」

C 生徒感想抜粋「私は今回Cコースに参加して、環境というものから様々なことを学ぶことができました。一つは思い、もう一つは理想と現実です。一つ目の思いは今回案内してくださったウメさんについてです。私も自然は好きで将来は環境系の職業に就職しようか検討しているほどです。ですが、ウメさんの御話を聞いていてそれ以上にこの日光の自然を守りたいという強い思いを感じました。例えば、鹿の侵入を防ぐための柵や音を研究しながら鳴らしていること、自然を守りつつも人も自然を楽しめること、山道の管理整備、案内など様々な工夫がされていました。また多くの人が豊かな自然の持続に携わっていることを知り、私たちも日々環境に配慮して生きていくべきだと思いました。佐野市のような下流側でも自然保護のために何かできるはないでしょうか。二つ目は理想と現実ですが、これはウメさんが難しいことだとおっしゃっていた長く生きている一つの木のために周りの若い木を伐採してしまっていいのかというものです。私もこの御話を聞いたとき非常に難しいなと思いました。解決するためにはやはり科学に期待するべきなのでしょうか。自然も保護しつつ人間も自然を楽しめるというこのようなベストな関係になる日が来てほしいことを願うばかりです。最後に、課題研究ではこの二つは常に必要で心得ておくべきものだと思っています。今日のフィールドワークでは日光の環境保護を通して課題研究を含むこれからの未来においても大切になってくることを楽しみながら学ぶことができました。本日は私たちのためにわざわざお時間を取っていただき、案内してくださってありがとうございました。」

D 生徒感想抜粋「1か所目のまちづくり広場では廃校を活用し、子供から高齢者まで幅広い様々な人達がコミュニティの場として利用していることがわかりました。高齢者の孤独死問題の解決や学校に行けない子供たちを手助けする手段としても、とても良いものなのではないかと思いました。午後の那須町散策では、那須の知られていない隠れ名所的な場がたくさんあることがわかりました。どちらの講話も大変ためになりました。課題研究では障害者の問題について調べているので、特に1か所目の「コミュニティの場」というのが活かせそうだと思いました。今日、学べたことをぜひ参考にしていきたいです。」

R5年度SG教養講座①

9/9(土)SG教養講座①を実施しました。

多方面に渡るスペシャリストをお迎えし、希望に分かれて講演を聞きました。

通常の授業では学べない、リアルで刺激的な内容でした。

今回から外部の方の聴講も呼びかけ、8名の方がご参加くださいました。

1 対象

・高1・2生、 高3・中学生の希望者

・保護者、卒業生、近隣地域(天神町)の方 ※公開可の講座に限ります

2 時間割

9:00~10:30 講演(質疑応答含む)

10:30~11:00 振り返り・休憩・教室移動

11:00~11:45 課題研究交流会+課題研究

3 講座

|

|

分野 |

講演者 |

|

A |

1 自然・生命 |

日本両棲類研究所所長:篠崎尚史先生 |

|

B |

4まちづくりコミュニティ |

足利大学工学部創生工学科建築・土木分野建築学コース准教授:大野隆司先生 |

|

C |

4 まちづくりコミュニティ |

一般社団法人えんがお代表:濱野将行先生 |

|

D |

5 人権・教育・文化 |

(株)時事通信出版局出版事業部部長:坂本建一郎先生 |

|

E |

3環境・経済 |

金融庁総合政策局総合政策課:笠井隆太郎先生 |

|

F |

7キャリア |

DAISE VEHO WORKS Co.CEO:茂木秀彦先生 |

A 篠崎先生 両生類の再生能力を医療に

B 大野先生 建築からまちづくりまで ↓学生の模型作品

C 濱野先生 1人じゃなくてみんなでなんとかする社会に

D 坂本先生 自分の企画を立ててみよう―未来を見据えた「編集力」

↓自分の出版企画を考えてみました

E 金融庁 笠井先生

F Daisei VEHO Works Co. 茂木先生

交流会(講演後の質問会)

【高校】トビタテ! 経過報告③

今日でエコビレッジでのボランティアとノルディックバイネイチャーの訪問を終え、そこでの留学期間が終了したので報告します。このあとヘルシンキに17日までホームステイし、街頭インタビューやベッドタウンの調査と、観光もする予定です。

サマーキャンプ後はフィンランド中央付近にあるターキラというエコビレッジで2週間ボランティア活動を行いました。エコビレッジとはいっても、基本的にオーナー1人で運営しているような場所でしたが、初めの1週間は私の他に2人同年代のボランティアがいました。

ライフラインのほぼ欠けた生活でも、慣れてしまえば暮らせるもので、この2週間で火起こしなどが前よりできるようになりました。しかし、湖が私にとっては冷たすぎ、何度かオーナーのセカンドハウスのようなところでシャワーや洗濯機を使わせてもらったのが少し悔しかったところです。

ボランティアの仕事としては主に敷地の管理で、この仕事中にパーマカルチャーについても学ぶことができました。パーマカルチャーとは、肥料も何も使わず、単純作業で、作物をよく育てたり、土をよくしたり、街をきれいにしたりできる無駄のない農業です。

また、オーナーはとても素晴らしい考えを持っていて、ここで「自然と共生する」とはどういうことなのか具体的にすることができました。ここに書き切ることはできませんが、大まかなポイントは

⚪︎自然のサイクルに参加すること

自然からもらうだけでなく、自分たちが出したものもきちんと戻すこと。燃やしたり水に流したりしない

⚪︎手で作業すること

大きな機械で森に踏み込み、全て取り払ってしまうから森が弱る

⚪︎使えるものは何度も使うこと

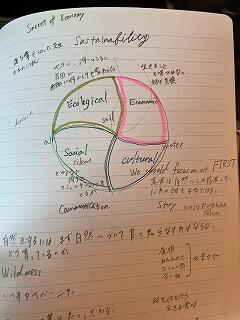

などです。また、サステナビリティは4つのパートに分かれるということも学びました。これについては写真を載せます。これらの経験を通して、私たちは便利なようでとても遠回りな仕組みを持っているのではないかと考えるようになりました。

また、いくつかの場所で行われているトーキングサークルも体験することができました。何人かで輪になり、1本のスティックを回しながら1人ずつ話す、誰もスティックを持った人の話を遮らず、自分の番のときに伝えたいことを伝えるというものです。素直に話し合える良い経験でした。

次は、ノルディックバイネイチャーについてです。ここでは人々をどのように動かすかについてより具体的なアイデアを得ることができました。印象的だったのは、「why」についての話です。何をするか、どうやってするかよりも、なぜするのかを知ると人々は動くことができるということです。

なぜ肉を食べるの?なぜ虫が怖いの?こうした問いにパッと答えることは難しいと思います。このような話を通して、今の便利な暮らしのバックグラウンドにある大きすぎるエネルギー消費などについて考えることができました。

また、ここでもコミュニティの必要性を学びました。今、洗濯機や車など、使わない時間が長いものが一家に1つ以上あります。これらをシェアできるのではということです。

この2週間で、今まで考えたこともなかった視点からたくさんのヒントを得ることができました。とてもここには書ききれないので、帰ったらプレゼンなどを作りたいと考えているところです。これからホームステイが始まります。見るだけでは分からないことがたくさんあることを知ったので、街頭インタビューを中心に行おうと思っています。本当にあっという間の1ヶ月でした。

【中高】R5宮城プロジェクト

宮城プロジェクト(7/26~28)

東北大学オープンキャンパスと、南三陸町防災学習を主な活動とした宿泊研修に行って来ました。生徒60名の参加でした。

様々な生きた学びがあったように思います。

宮城プロジェクト(Aコース)

参加 32名 高1(22名) 高2(10名)

7月26日

・東北大学オープンキャンパス

・卒業生(東北大学:学部1年~M1まで全13名)との交流会

7月27日

・自然観察会(於:宮城県民の森)

・南三陸町被災地見学(語り部の方の解説)

7月28日

・防災ゲーム(於:まなびの里いりやど)

宮城プロジェクト(Bコース)

参加 28名 中3(8名) 高1(名) 高2(名)

7月26日

・東北大学オープンキャンパス1日目

・卒業生(東北大学:学部1年~M1まで全13名)との交流会

7月27日

・東北大学オープンキャンパス2日目

【高校】トビタテ! 経過報告②

今日サマーキャンプが終わり、エコビレッジへ移動したので経過報告します。

サマーキャンプ後半は、ヘルシンキから内陸に6時間ほど行ったところにあるコルピラハティで過ごしました。キャンプにはベトナム、タイ、ミャンマー、中国の学生が参加しており、日本人は私1人でした。しかしそれがアドバンテージとなり、いろいろな人に話しかけてもらえました。たくさんの子が日本に好奇心を持っていて、これは日本語ではなんていうのかなど言語をシェアできました。驚いたのが日本のアニメと漫画の普及率で、初音ミクや竈門炭治郎のぬいぐるみを持っている子たちやスマホでクレヨンしんちゃんを見ている子、幾つも漫画を知っている子などごく普通に浸透していました。

最後の方、それぞれの国の料理を作るインターナショナルナイトがあり、そこであんこと白玉を手作りして振る舞うことができました。小豆と白玉粉を持っていったはいいものの、あんこを炊くのには時間がかかるので実際に作れる可能性は低いと思っていたのですが、手作りの美味しさを知ってもらえて良かったです。評判もとても良く、和菓子、あんこの良さをより知ってもらえたと思います。また、この日にそれぞれの国の文化をプレゼンする機会もありました。私のアンバサダーが、あんこを振る舞うことと、日本庭園と茶室に込められたおもてなしの心についてのプレゼンだったので、ミラクルでした。英語力が足りなくたくさん噛みましたが、皆集中して聞いてくれました。

また、サマーキャンプではスタートアッププロジェクトをメインに行いました。世界の諸問題について対策を考え、会社もどきを作るというものです。私のグループは地球温暖化について話し合いました。最終的に、ドローンで海洋プラスチックを回収し全てリサイクルするという斬新なアイデアに決まりました。私の留学のテーマは今の生活を変えることですが、今もう出てしまったものを回収してきちんと使うというのもとても良いと感じました。ただ、英語のスキルが足りなく話し合いや質問に積極的に関わらなかったことが悔いです。

サマーキャンプ後半を通し、日本をより広め、国境を越えて会話することができました。

これからエコビレッジでボランティアが始まります。今日訪ねてきて、自分の思う生活に必須な物はあるだろうという甘さが自分の中にまだ会ったことを痛感しています。これからボランティアを通してもっと学びを深めていこうと思います。

【高校】トビタテ! 経過報告

1年1組の佐山ひなたさんが短期留学先のフィンランドから現在の状況を報告してくれました。佐山さんはトビタテ!を利用してフィンランドの環境への取り組みを学びに行っています。

********************抜粋***************************

次に全体的な街並みについてです。日本では森林と人の住む場所がはっきり分かれていて、森に行くのはレジャーなどのイメージがありますが、フィンランドは森があるところに人の住むところを重ねているように見えたのが印象的でした。街路樹もあるのですが、対向車線の間やホテルから少し歩いたところにもう木々が茂っていました。フィンランドでは森の散歩が習慣だそうです。また、至る所に小さなゴミ箱がありました。ポイ捨てもありますが、少なく感じました。これについては後で日本での調査と合わせて比較します。また、自販機が外にほとんどなく、駅でしか見かけなかったのが驚きだったのですが、これには治安が関わっている可能性もあるようです。

この4日間で、フィンランドの表面的な事情を大まかに捉えられたように思います。これからやりたいことは、見えないところを知ることです。工業はどこで行っているのか、野菜はどこから調達しているのか、農業形態はどうなのか、住民はどのような感覚を持っているのかなどです。見学してある程度知りたいことが明確になってきたので、インターネットも活用するほか、最後のホームステイでの調査ももっと有益なものにするつもりです。

【高校】第13回 さのクールアースデー2023参加!

SGクラブ研究班では、今年も「さのクールアースデイ」に参加をしてきました。

環境問題に関したクイズや神経衰弱のようなゲーム、また普段研究しているスリランカに関する発表を行いました。子供たちに、遊びながら学ぶ機会を提供できたと思っています。

【高校】JICA貿易ゲーム!

昨年度より本校の土曜講座では、通常学習(英数国)の課外以外にもいくつかの学際的なプログラム(STEAM教育的なプログラム)を実施しています。

6/3(土)にその一つである「JICA貿易ゲーム」を実施しました。準備、進行もSGクラブの生徒を中心にすべて生徒が行いました。南北問題の一端を疑似体験できたと思います。

特にありません。