文字

背景

行間

佐高ミュージアム

佐高ミュージアム

佐高ミュージアム⑭

「佐高ミュージアムNo.71~75」を公開します。

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

「いったい、いつまで続くんだ!」とお思いの方、在庫を調べてみたところ、なんやかんやで150号くらいは続くと思います。一日おきで5回分ずつのペースでいくと、ちょうど臨時休業期間中くらいは配信できそうです。

ところで、5月8日に、高校の武田先生から、「佐高ミュージアム」を楽しみにしている生徒がいることを教えてもらいました。

そういう人は、学校が再開したら、ぜひ、校長室に遊びに来てくださいね。

また、そんな生徒が一人でもいるなら、在庫ある限り、続けようかなと思いました。さらに調子に乗って、新作を出してしまうかもしれません。

なお、今回の5回分は、3年生の生物選択者(医療系や理学部等を希望する生徒が多い)を対象とした授業の中で解剖等を扱ったものが、たまたま揃ってしまいました。

解剖が苦手な方はご遠慮ください。なお、授業では、解剖が苦手な生徒は見なくてもいいよ(自習)と言っていましたが、そういう生徒はいませんでした。

佐高ミュージアムNo71 「ブタの眼球の解剖」.pdf

佐高ミュージアムNo72 「おばけタンポポ再び」.pdf

佐高ミュージアムNo73 「ヒキガエルの子ガエル」.pdf

佐高ミュージアムNo74 「ウズラの胚発生」.pdf

佐高ミュージアムNo75 「ブタの脳の解剖」.pdf

佐高ミュージアム⑬

「佐高ミュージアムNo.66~70」を公開します。

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

佐高ミュージアムNo66 「アカボシゴマダラ」.pdf

佐高ミュージアムNo67 「ムカゴ」.pdf

佐高ミュージアムNo68 「ヒキガエルの幼生」.pdf

佐高ミュージアムNo69 「コゲラ」.pdf

佐高ミュージアムNo70 「天体観測」.pdf

佐高ミュージアム⑫

「佐高ミュージアムNo.61~65」を公開します。

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

佐高ミュージアムNo61 「カラスの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo62 「シロツメクサの紅葉?」.pdf

佐高ミュージアムNo63 「スズメの巣立ち」.pdf

佐高ミュージアムNo64 「サイエンスショー」.pdf

佐高ミュージアムNo65 「クサガメの孵化」.pdf

佐高ミュージアム⑪

「佐高ミュージアムNo.56~60」を公開します。

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

佐高ミュージアムNo56 「ツリークライミング」.pdf

佐高ミュージアムNo57 「おばけタンポポ」.pdf

佐高ミュージアムNo58 「ヌカエビ」.pdf

佐高ミュージアムNo59 「根粒菌」.pdf

佐高ミュージアムNo60 「トウキョウサンショウウオの幼生」.pdf

先日、下野新聞の取材がありましたが、本日の紙面で「学校独自に学習支援動画」として紹介されています。なお、記事中の「生徒が質問ができる環境」については、連休明けに発送する課題等が入ったレターパック内に案内文書を添付いたしますので、ご覧ください。

(下野新聞5月4日、20面に掲載。利用許諾済)

佐高ミュージアム⑩

「佐高ミュージアムNo.51~55」を公開します。

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

今回は、「文学作品に登場する動物たち」として、ヨタカ(『よだかの星』宮沢賢治)と、オオサンショウウオ(『山椒魚』井伏鱒二)を紹介しています。いずれも、本校に標本がある動物たちです。

また、本校科学部の活動として、「高校生カメサミット」と「日本カメ会議」を紹介しています。「高校生カメサミット」は、JST(科学技術振興機構)の予算(「中高生の科学部振興プログラム」3年間、毎年50万円)を得て、本校が、全国でカメについて研究している高校の科学部等に呼びかけ、日本のカメ研究者たちの全面的な協力の下、実現しました。3年間、毎年開催し、佐野高校科学部のカメ研究は、一気に全国区になりました。この間、各種の学会等(日本爬虫両生類学会、日本動物学会、日本カメ会議)でも発表しました。

「台湾で見かけた蛙たち」は、台湾修学旅行での一コマです。

佐高ミュージアムNo51 「ヨタカ」.pdf

佐高ミュージアムNo52 「高校生カメサミット」.pdf

佐高ミュージアムNo53 「オオサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo54 「台湾で見かけた蛙たち」.pdf

佐高ミュージアムNo55 「日本カメ会議」.pdf

佐高ミュージアム⑨

「佐高ミュージアムNo.46~50」を公開します。

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

今回は、季節的に春から初夏にかけての話題ですので、ちょうど今くらいの季節感のものが多いです。

そういえば、2012年には金環日食があったっけなあ、と思い出しました。

佐高ミュージアムNo46 「トウキョウサンショウウオ」その3.pdf

佐高ミュージアムNo47 「土筆」.pdf

佐高ミュージアムNo48 「ミシシッピアカミミガメ」その2.pdf

佐高ミュージアムNo49 「カエル・サンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo50 「金環日食」.pdf

佐高ミュージアム⑧

「佐高ミュージアムNo41~45」を公開します。

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

今回は、ニホンカワウソ、トキ、など、佐高が誇る貴重な剥製の話題が出てきます。

トキの標本は、県内では、宇都宮高校と本校に存在しています。

二ホンカワウソの標本は、県内では、県立博物館と本校に存在しています。

つまり、両方あるのは佐野高校だけなのです。

佐高ミュージアムNo41 「学校林」.pdf

佐高ミュージアムNo42 「ニホンカワウソ」.pdf

佐高ミュージアムNo43 「トキ」.pdf

佐高ミュージアムNo44 「野鳥・水鳥」.pdf

佐高ミュージアムNo45 「アブラコウモリ」.pdf

佐高ミュージアム⑦

「佐高ミュージアムNo.36~40」を公開します。

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

アオバズク、アホウドリ、ハヤブサと本校所蔵の剥製にまつわるお話が多いですが、この頃、栃木県教委の「とちぎの誇れる人材育成プラン」という予算が付いたため、その一環として、佐野高校所蔵の貴重な剥製のクリーニングを専門の業者(剥製制作業者)に依頼しました。ちなみに、佐高ミュージアムNo.23「天然記念物の標本」で紹介した写真はまだクリーニングする前の状態です。なお、アオバズクは、この時期にたまたま見つかった死骸をその予算を活用して剥製にしたものです。

きれいに生まれ変わった貴重な剥製のお披露目も兼ねて、「佐高ミュージアム」として、ガラスケースに入れた剥製を月替わりで正面玄関に展示するとともに、それにタイアップして「すっかんぽ」(現・佐高ミュージアム)の紙面でも紹介しました。

校長室便りで紹介している「佐高ミュージアム」の名称は、その当時の剥製展示の際の企画の名称を使っています。そんなシチュエーションをイメージして読んでいただければありがたいです。

佐高ミュージアムNo36 「アオバズク」.pdf

佐高ミュージアムNo37 「オオオナモミ」.pdf

佐高ミュージアムNo38 「アホウドリ」.pdf

佐高ミュージアムNo39 「ハヤブサ」.pdf

佐高ミュージアムNo40 「マムシ」.pdf

佐高ミュージアム⑥

「佐高ミュージアムNo.31~35」を公開します。

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

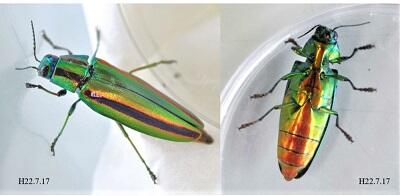

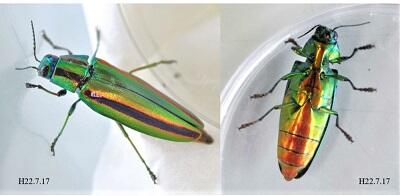

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

2010年の頃のお話です。

当時の高校生は今や20代後半の社会人。リアルタイムで「すっかんぽ」(当時の誌名)を読んでいた生徒が、このサイトで10年ぶりに読んでくれていたら、めちゃくちゃ嬉しいです。結構、手間暇かけて発行していました。

佐高ミュージアムNo31 「アオズムカデ」.pdf

佐高ミュージアムNo32 「カビ」.pdf

佐高ミュージアムNo33 「タマムシ」.pdf

佐高ミュージアムNo34 「セイタカアワダチソウ」.pdf

佐高ミュージアムNo35 「カイロウドウケツ」.pdf

佐高ミュージアム⑤

「佐高ミュージアムNo.26~30」を公開します。

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

本文中に「生物同好会」という表記がありますが、私が2度目に着任した平成20(2008)年度には、かつて存在した生物部は廃部になっており、当時の生物好きの生徒有志によって「生物同好会」が作られました。同好会として3年間の活動の後、日本学生科学賞での実績等が評価され、生物部に昇格しました。その後、部員が増加するとともに、物理分野の研究をする生徒も現れたことから、間口を広げ、現在の「科学部」に改称しています。

現在、公開中の「佐高ミュージアム」はまだ、生物同好会の時代のお話です。回が進むにつれ、生物部や科学部といった表記が出てきます。ちなみに、No.30では、前任の赤羽校長先生(当時は、栃木県教育委員会学校教育課の指導主事)が登場しますので、どこに出てくるか探してみてください。

佐高ミュージアムNo26 「ドロボウグサ」.pdf

佐高ミュージアムNo27 「ハクセキレイ」.pdf

佐高ミュージアムNo28 「ソメイヨシノ」.pdf

佐高ミュージアムNo29 「クロサンショウウオ」.pdf

佐高ミュージアムNo30 「モジホコリ」.pdf

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

7

0

6

2

0

6