文字

背景

行間

校長室便り

中3(シンカゼミ)の授業見学

今日の6,7限目は、中学3年の「総合的な学習の時間(シンカゼミ)」(3クラス合同)がありました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

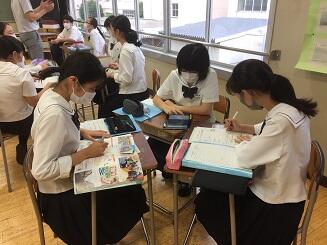

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

「シンカゼミ」は、生徒の興味関心に応じて、A(環境・郷土)、B(職業・産業・福祉)、C(伝統文化・国際理解)の3領域で、グループを作って研究を行います。高校での探究活動に向けて、中学校でも探究活動の入門的な活動が行われています。その内容は、年々シンカしています。通常登校開始から、今日でちょうど1か月が過ぎましたが、すでに6回(10時間)分の計画が進行しています。

5月28日:シンカゼミガイダンス(探究活動の概要説明)

6月 2日:シンカゼミの各領域の説明、調査方法の説明、マッピング、希望調査

(→自分がやりたいことを「マッピング」の手法を使って発見する。)

6月 9日:各領域ごとのオリエンテーション、自分で行いたい研究のプレゼンテーション

(→自分がやりたいことが似ている仲間を探す)

6月16日:プレゼン発表をもとにグルーピング。

グループごとに研究テーマや調査・研究方法を検討。

6月23日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→リサーチクエスチョン、仮設を立てる。)

6月30日:各グループごとに調査・研究を進める。

(→フィールドワークの計画を立てる。本時)

そこで、今日の7限目に、各グループの話し合い活動を見学しました。

まずは、A(環境・郷土)領域です。

このグループは、アメリカザリガニの生息場所を調査することで(駆除)対策を考えることを目的としているようです。

(アドバイス:この研究は「アメリカザリガニ=ワルモノ」という前提から出発していますが、そもそも「アメリカザリガニは本当にワルモノなのでしょうか?」。前提(=これまでの常識)を疑うことから始めると、新規の研究ができるのではないでしょうか。例えば、アメリカザリガニをワルモノ視している文献を探し、本当にそうなのかを調べる、ということも可能です。ザリガニ目線(ザリガニになったつもり)の研究は、かなりオリジナリティが高いです。私の専門なので、相談に乗りますよ!)

次は、B(職業・産業・福祉)領域です。

このグループは、駅などのバリアフリーなどについて、現地調査(利用者へのインタビューなど)を計画していました。

(アドバイス:ここはバリアフリーなんです、と聞くと、無条件に良いもの、というイメージがありますが、本当に機能していて、役に立っているかを調べることが出来れば、政策提言につながります。やりましょう!)

最後に、C(伝統文化・国際理解)

このグループは、佐野の伝統工芸品である天明鋳物が、どういった人にどのくらい売られているか、という現状を知ることで、どうしたら、もっと広めることが出来るかを調べようとしています。

(アドバイス:これは、まさにマーケティング調査ですね。確かに、だれがどのようなものを買っているかがわかれば、売るための対策が考えられます。販売ルートなどをお店から聞くことが出来れば、事実に基づく素晴らしい研究になるでしょう。それには、なぜ、自分たちがこうした研究をやりたいのかを鋳物を作ったり、売ったりしている人たちに熱意をもって伝えることが必要ですね。応援しています!)

*リサーチクエスチョンの立て方やフィールドワークのやり方などで悩んでいる人がいたら、校長室を訪ねてくれば、相談に乗りますよ。

緊急情報

特にありません。

カウンター

0

9

8

5

8

4

7

7