文字

背景

行間

カテゴリ:生産機械科の活動

生産機械科3年 材料計測実習 3週目

生産機械科3年実習紹介!!

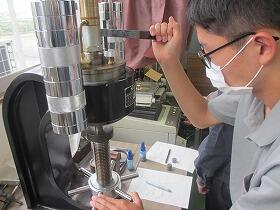

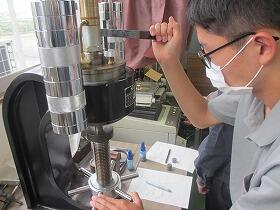

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

今回は硬さ試験について学習しました。いくつかの試験方法から以下の硬さ試験によって測定を行いました。

ブリネル硬さ試験:押し当てた鋼球の直径によって硬さを測定する方法

ロックウェル硬さ試験:押し当てた鋼球の深さによって硬さを測定する方法

ショア硬さ試験:ハンマーを一定の高さから落とし、跳ね上がった高さから硬さを測定する方法

鋼球を押し当てる様子

鋼球の直径を測定する様子

次回は生産機械科1年生の実習についてご紹介いたします。

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

今回は硬さ試験について学習しました。いくつかの試験方法から以下の硬さ試験によって測定を行いました。

ブリネル硬さ試験:押し当てた鋼球の直径によって硬さを測定する方法

ロックウェル硬さ試験:押し当てた鋼球の深さによって硬さを測定する方法

ショア硬さ試験:ハンマーを一定の高さから落とし、跳ね上がった高さから硬さを測定する方法

鋼球を押し当てる様子

鋼球の直径を測定する様子

次回は生産機械科1年生の実習についてご紹介いたします。

生産機械科3年 材料計測実習 2週目

生産機械科3年実習紹介!!

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

金属材料(S25C,SS400)の表面を金属用の顕微鏡で観察し、組織について考察します。まずは、紙やすりで金属の表面を滑らかにします。

表面の研磨

さらに表面を磨くために、下図のようなバフ研磨機を使用しました。

バフ研磨機による研磨

下図のように顕微鏡で観察し、一般的な組織との比較を行います。

顕微鏡による組織の観察

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」2週目の様子をご紹介します。

金属材料(S25C,SS400)の表面を金属用の顕微鏡で観察し、組織について考察します。まずは、紙やすりで金属の表面を滑らかにします。

表面の研磨

さらに表面を磨くために、下図のようなバフ研磨機を使用しました。

バフ研磨機による研磨

下図のように顕微鏡で観察し、一般的な組織との比較を行います。

顕微鏡による組織の観察

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科1年 「電気実習」 4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

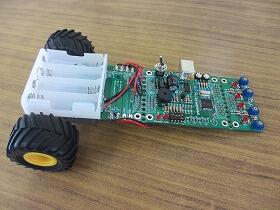

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」4週目の様子をご紹介します。

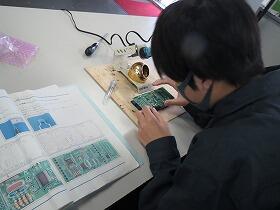

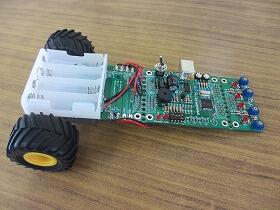

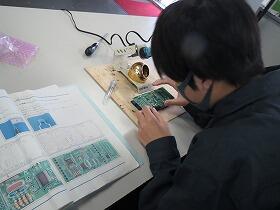

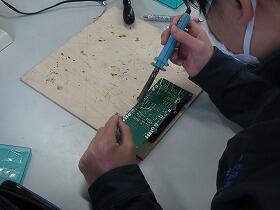

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。4週目となる今回はミニマイコンカーの基盤に電子部品をハンダ付けしていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは基盤の上に電子部品を置いていきます。今回はLEDやスイッチなどの部品を取り付けていきます。間違った部品をつけたり、場所を間違ってしまうと正常に動作しないため、ひとつひとつ確認を行いながら配置していきます。

設計図を見ながら配置する様子

部品を取り付け前

部品取り付け後

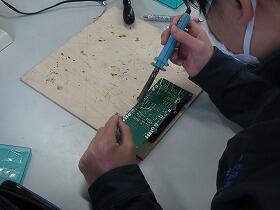

部品の配置が終わったら、ハンダ付けで基板に取り付けていきます。この際も不要な部分をハンダ付けしてしまうと、ショート(思わぬところに電気が流れること)してしまい、故障の原因となるので慎重に作業していきます。また、ハンダは非常に高温となるため、火傷をしないように行いました。

ハンダ付けする様子

次回も残りの部品を取り付けて、ミニマイコンカーの基板を製作していきます。実際にここで製作したミニマイコンカーを使用して制御マイコン実習などへ進んでいきます。

次回投稿は10/25に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「電気実習」4週目の様子をご紹介します。

「電気実習」の後半では一人一台ミニマイコンカーを製作していきます。4週目となる今回はミニマイコンカーの基盤に電子部品をハンダ付けしていきます。

最終的に出来上がるミニマイコンカー

まずは基盤の上に電子部品を置いていきます。今回はLEDやスイッチなどの部品を取り付けていきます。間違った部品をつけたり、場所を間違ってしまうと正常に動作しないため、ひとつひとつ確認を行いながら配置していきます。

設計図を見ながら配置する様子

部品を取り付け前

部品取り付け後

部品の配置が終わったら、ハンダ付けで基板に取り付けていきます。この際も不要な部分をハンダ付けしてしまうと、ショート(思わぬところに電気が流れること)してしまい、故障の原因となるので慎重に作業していきます。また、ハンダは非常に高温となるため、火傷をしないように行いました。

ハンダ付けする様子

次回も残りの部品を取り付けて、ミニマイコンカーの基板を製作していきます。実際にここで製作したミニマイコンカーを使用して制御マイコン実習などへ進んでいきます。

次回投稿は10/25に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 5週目

生産機械科2年 実習紹介!!

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の5週目についてご紹介いたします。

前回の実習では旋盤で「突っ切り」を行い、ネジの頭の下に「逃げ溝」をつくりました。

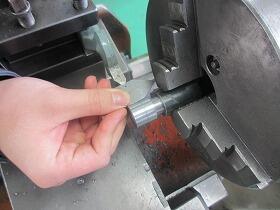

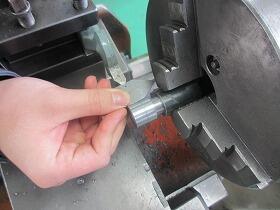

今回は旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を学習します。

ねじ切り加工では、「ねじ切りバイト」という専用の刃物を使い、ねじの山を削り出しますが、

適当に刃物をセットするとねじ山がナナメになってしまうため、

「センタゲージ」という「ものさし」で削るものに対してバイト(刃物)を直角にセットしてから削ります。

センターゲージでのバイト調整

左:ねじ切り後 右:ねじ切り前

さて、次回は10月22日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の5週目についてご紹介いたします。

前回の実習では旋盤で「突っ切り」を行い、ネジの頭の下に「逃げ溝」をつくりました。

今回は旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を学習します。

ねじ切り加工では、「ねじ切りバイト」という専用の刃物を使い、ねじの山を削り出しますが、

適当に刃物をセットするとねじ山がナナメになってしまうため、

「センタゲージ」という「ものさし」で削るものに対してバイト(刃物)を直角にセットしてから削ります。

センターゲージでのバイト調整

左:ねじ切り後 右:ねじ切り前

さて、次回は10月22日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 材料計測実習 1週目

生産機械科3年実習紹介!!

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」1週目の様子をご紹介します。

下図のようにノギスとマイクロメータを使用し、材料の直径や長さを計測します。

ノギスによる計測

マイクロメータによる計測

計測した値によって質量を計算し、実際の質量との比較を行います。形状によって微妙な誤差はありますが、概ね近い数値となりました。

体積(底面×長さ)×比重=質量

はかりによる質量の測定

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「材料計測実習」1週目の様子をご紹介します。

下図のようにノギスとマイクロメータを使用し、材料の直径や長さを計測します。

ノギスによる計測

マイクロメータによる計測

計測した値によって質量を計算し、実際の質量との比較を行います。形状によって微妙な誤差はありますが、概ね近い数値となりました。

体積(底面×長さ)×比重=質量

はかりによる質量の測定

次回は10/19に生産機械科2年の実習についてご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 6週目

生産機械科工業技術基礎紹介

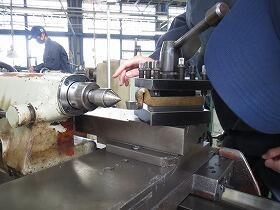

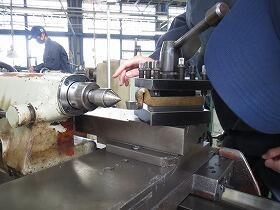

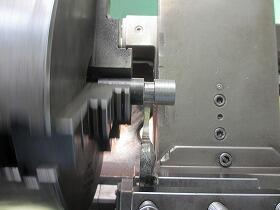

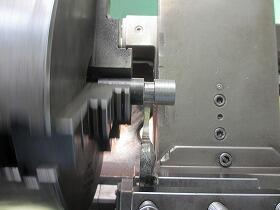

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」6週目の様子をご紹介します。

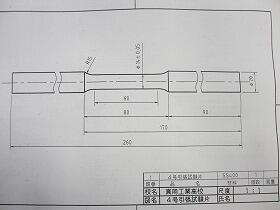

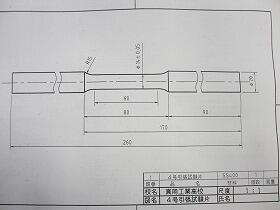

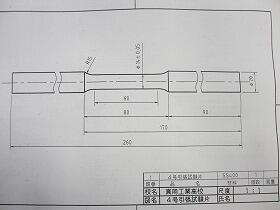

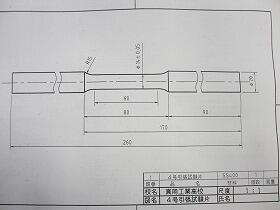

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。6週目となる今回は段差をつけた材料を滑らかに仕上げていきます。

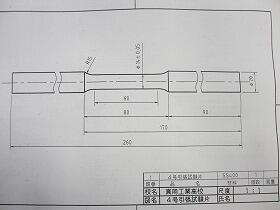

製作する4号試験片の図面

まずはいつも通り、材料を削るためにバイト(刃物)を取り付けていきます。6週目にもなると生徒の手つきも慣れ、スピードも上がっているのがわかります。今回は段差を滑らかにするために刃先が丸くなっている特殊なバイト(刃物)を取り付けました。

バイト(刃物)の高さを確認する様子

高さが確認できたところで材料を取り付け、段差を滑らかになるまで削っていきます。このとき材料と刃物に大きな摩擦が発生することを防ぐために、切削油(摩擦を少なくして削りやすくする油)を塗りながら削っていきます。

段差を滑らかに削る様子

段差を滑らかに仕上げた後、全体の太さを目標値(直径14mm)に仕上げていきます。ここで寸法公差(目標値に対し許される誤差の範囲)を意識しながら生徒は13.95mm~14.05mmの間に入るように慎重に削っていきます。

全体の寸法を調整する様子

最後に、出来上がりの寸法を確認して終了となります。今回作成したこの部品は今後の実習で使用することとなります。

次回投稿は10/18に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」6週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。6週目となる今回は段差をつけた材料を滑らかに仕上げていきます。

製作する4号試験片の図面

まずはいつも通り、材料を削るためにバイト(刃物)を取り付けていきます。6週目にもなると生徒の手つきも慣れ、スピードも上がっているのがわかります。今回は段差を滑らかにするために刃先が丸くなっている特殊なバイト(刃物)を取り付けました。

バイト(刃物)の高さを確認する様子

高さが確認できたところで材料を取り付け、段差を滑らかになるまで削っていきます。このとき材料と刃物に大きな摩擦が発生することを防ぐために、切削油(摩擦を少なくして削りやすくする油)を塗りながら削っていきます。

段差を滑らかに削る様子

段差を滑らかに仕上げた後、全体の太さを目標値(直径14mm)に仕上げていきます。ここで寸法公差(目標値に対し許される誤差の範囲)を意識しながら生徒は13.95mm~14.05mmの間に入るように慎重に削っていきます。

全体の寸法を調整する様子

最後に、出来上がりの寸法を確認して終了となります。今回作成したこの部品は今後の実習で使用することとなります。

次回投稿は10/18に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 5週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」5週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。5週目となる今回は黒皮剥きをおこなった材料の中央を直径14.5mmになるまで削っていきます。この際、滑らかに仕上げるために1mmずつ段差をつけて削っていきます。

製作する4号試験片の図面

まずは削る箇所にケガキ(目印となる線を描く事)を行うために、青い塗料を使用して色をつけていきます。色がついたところでハイトゲージを使用しケガキをいれていきます。

青い塗料で色をつける様子

ハイトゲージでけがく様子

ケガキをつけたところまで削っていきます。目標値になるように何度も計測を行い、生徒が自分で切り込み量を設定して削っていきます。

目標値まで削る様子

次回投稿は10/11に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」5週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。5週目となる今回は黒皮剥きをおこなった材料の中央を直径14.5mmになるまで削っていきます。この際、滑らかに仕上げるために1mmずつ段差をつけて削っていきます。

製作する4号試験片の図面

まずは削る箇所にケガキ(目印となる線を描く事)を行うために、青い塗料を使用して色をつけていきます。色がついたところでハイトゲージを使用しケガキをいれていきます。

青い塗料で色をつける様子

ハイトゲージでけがく様子

ケガキをつけたところまで削っていきます。目標値になるように何度も計測を行い、生徒が自分で切り込み量を設定して削っていきます。

目標値まで削る様子

次回投稿は10/11に生産機械科3年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科2年 機械仕上実習 4週目

生産機械科2年 実習紹介!!

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

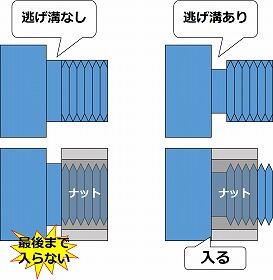

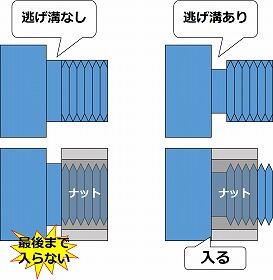

機械仕上実習の後半では、旋盤加工における重要な要素である「突っ切り」「ねじ切り加工」「テーパ加工」などについて学習します。

旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を行うとネジの頭部分までは削ることがきません。

そのためネジの頭の下に「逃げ溝」をつくることでネジを最後まで締めることができるようになります。

逃げ溝加工

今回はその「逃げ溝加工」の「突っ切り」と外径切削を行いました。

逃げ溝加工状況

次回、ねじ切り加工を行います。

さて、次回は10月8日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

本日は生産機械科2年で実習が行われました。今回は「機械仕上実習」の4週目についてご紹介いたします。

機械仕上実習の後半では、旋盤加工における重要な要素である「突っ切り」「ねじ切り加工」「テーパ加工」などについて学習します。

旋盤でねじの山を削り出す「ねじ切り加工」を行うとネジの頭部分までは削ることがきません。

そのためネジの頭の下に「逃げ溝」をつくることでネジを最後まで締めることができるようになります。

逃げ溝加工

今回はその「逃げ溝加工」の「突っ切り」と外径切削を行いました。

逃げ溝加工状況

次回、ねじ切り加工を行います。

さて、次回は10月8日(金)に生産機械科1年の工業技術基礎をご紹介いたします。

生産機械科3年 機械仕上げ実習 3週目

生産機械科3年実習紹介!!

本日は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上げ実習」3週目の様子をご紹介します。

「機械仕上げ実習」の3週目は旋盤やホブ盤で加工を行った歯車文鎮の表面を加工しました。

歯車文鎮

下図の工作機械は平面研削盤と呼ばれ、砥石で金なめ滑らか滑らかに加工するものです。

平面研削盤

始めて使用する工作機械であったため、不慣れな様子もありましたが、落ち着いて作業を行うことができました。

次回投稿は10/5に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

本日は生産機械科3年生で実習が行われました。今回は「機械仕上げ実習」3週目の様子をご紹介します。

「機械仕上げ実習」の3週目は旋盤やホブ盤で加工を行った歯車文鎮の表面を加工しました。

歯車文鎮

下図の工作機械は平面研削盤と呼ばれ、砥石で金なめ滑らか滑らかに加工するものです。

平面研削盤

始めて使用する工作機械であったため、不慣れな様子もありましたが、落ち着いて作業を行うことができました。

次回投稿は10/5に生産機械科2年生の実習の様子をご紹介いたします。

生産機械科1年 「旋盤実習」 4週目

生産機械科工業技術基礎紹介

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。4週目となる今回は前半の実習の復習から始まります。

製作する4号試験片の図面

復習をしながら4号試験片の製作を進めていきます。前半の最後で学んだ自動送りも今回は最初から使用していきます。削る材料はSS400(一般構造用圧延鋼)と呼ばれる鋼材を使用します。

今回使用する材料

自動送りで削った様子

このあと、4号試験片の特徴であるくびれをつける作業に入っていきます。

次回投稿は10/4に生産機械科3年生の実習の様子を紹介いたします。

本日は生産機械科1年生で工業技術基礎が行われました。今回は「旋盤実習」4週目の様子をご紹介します。

「旋盤実習」の後半では引っ張り試験を行うための4号試験片を製作していきます。4週目となる今回は前半の実習の復習から始まります。

製作する4号試験片の図面

復習をしながら4号試験片の製作を進めていきます。前半の最後で学んだ自動送りも今回は最初から使用していきます。削る材料はSS400(一般構造用圧延鋼)と呼ばれる鋼材を使用します。

今回使用する材料

自動送りで削った様子

このあと、4号試験片の特徴であるくびれをつける作業に入っていきます。

次回投稿は10/4に生産機械科3年生の実習の様子を紹介いたします。

電気・電子研究委員会より (関電研)

令和 6 年度の電気電子研究委員会に

おいて、今年度も真岡工業高校が事

務局となります。

よろしくお願いいたします。

真心工房のご案内

お知らせ

真工高の四季