教育相談・特別支援教育に関する調査研究

|

小 中 高 特 |

|

| 自信は子どもが意欲的な学校生活を送るための原動力であり、子どもの自信を育む教師のかかわりは、不登校対策やいじめ防止につながる発達支持的生徒指導になると考えられます。本資料では、子どもの自信を育む教師のかかわりにおいて大切にしたいことを、子どもが「『大丈夫』と思えること」と「『できる』と思えること」の2つの視点からまとめました。 | |

| R06(2024) | |

|

教育相談 教師のかかわり 自信 |

|

小 中 高 特 |

|

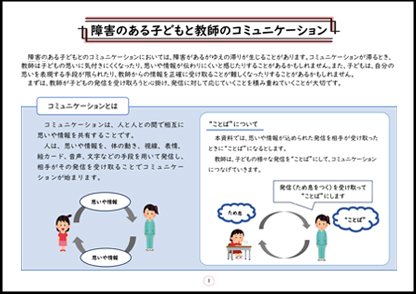

| 障害のある子どもとのコミュニケーションにおいては、障害があるがゆえの滞りが生じることがあるため、教師は子どもとのやりとりを丁寧に積み重ねようと心掛けることが大切です。本資料では、障害のある子どもとのコミュニケーションにおいて、大切にしたいことを、実践例とともにまとめました。 | |

| R06(2024) | |

|

特別支援教育 コミュニケーション |

|

小 中 高 特 |

|

| 学校生活の中で教師が子どもの話をきく場面はたくさんあります。どの場面でも、教師が子どもの話に耳を傾けながらきくことで、子どもの理解やその子に合った指導・支援につながりやすくなります。本リーフレットでは、教師が子どもの話をきくときに大切にしたい「きく」の基本についてまとめました。 | |

| R05(2023) | |

|

教育相談 きく |

|

小 中 高 特 |

|

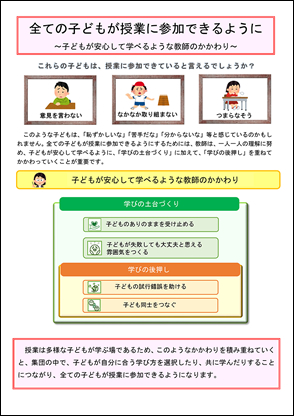

| 全ての子どもが授業に参加できるようにするために、教師は子どもが授業の中で安心して学べるようにかかわっていくことが重要です。本リーフレットでは多様な子どもが集団で学ぶ「授業」という場で、特に意識していただきたい教師のかかわりについてまとめました。 | |

| R04(2022) | |

|

教育相談 授業 教師のかかわり |

|

小 中 高 特 |

|

| 様々な課題を抱えた子どもたちに対応していくためには、チームによる支援を充実させていく必要があります。本リーフレットではチームによる支援のイメージ図を示すとともに、その調整役である教育相談係主任として大切なことを、「きづく」「つなぐ」「たしかめる」の3点にまとめました。SC・SSWと連携する上での留意点についても掲載しています。また、参考資料として、専門機関等の相談窓口一覧を添付しました。 | |

| R03(2021) | |

|

教育相談 チームによる支援 教育相談係主任の役割 教育相談コーディネーター |