調査研究通信

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第4回調査研究委員会

研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の進捗状況について報告します。

12月1日(月)、当センターにおいて第4回調査研究委員会を行いました。調査研究協力委員の先生のほか、義務教育課の指導主事(情報教育担当)にもご参加いただきました。本日は、以下の内容について報告・協議を行いました。

①各委員より実践授業の報告・協議

協力員の先生方による授業実践(第3回調査研究委員会)について、動画や指導案、実際に使用したプログラムを確認しながら報告・協議しました。当日の取材では拾いきれなかった授業者の思いを共有できたことが大きな成果でした。

②指導主事より先進校視察の報告

9月に訪問した宮城教育大学附属小学校を視察した内容を紹介しました。低学年から情報教育を着実に実施する重要性を改めて認識することができました。また、一方で紙や手書きの指導も大切にし、バランスよく教育していくことについても意見交換できました。

③成果物の作成に向けて

原案を基に、細部の確認・修正を行い、使用する写真や動画の選定を進めました。細かなやり取りができ、完成イメージをより明確にすることができました。

④年間指導計画・単元計画の検討

既存の計画を見直し、「プログラミング教育モデルカリキュラム」を参考にした自校の計画の検討を行いました。既存計画を見直すことで、プログラミング教育のねらいを意識した指導の重要性を再確認しました。

今年度の調査研究委員会の開催は以上で終了です。このあとは、1月に開催される「栃木県教育研究発表大会」での発表や、成果物の完成及びWeb掲載に向けて、協力委員の先生方と連携しながら作業を進めていきます。

令和7(2025)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 『授業実践』公民科・理科(物理)・理科(化学)・保健体育科

「深い学びを促す単元(題材)を見通した授業デザインの工夫」というテーマに基づき、研究協力委員の先生方による授業を取材させていただきました。今回は、公民科(公共)、理科(物理)、理科(化学)、保健体育科(体育)の授業の様子について報告します。

「公民科(「公共」)」

「主として政治に関わる事項」について学ぶ単元の9時間目となる本時は、国会に請願することを想定し、「20年後の幸福な社会を実現するために、どのような政策を求めるか」について考察しました。これまでの学習内容を踏まえて、個人で考えてきた政策をグループ内で共有し、互いの政策を比較しながら意見を交わして1つの政策にまとめ、パワーポイントを用いて発表しました。考察する場面では、根拠を明確にして説得力ある政策にしようとする生徒の姿が見られました。また、各グループの発表を聴くことで、多様な考え方に触れて思考を深めていました。

「理科(「物理基礎」)」

「力学的エネルギー」について学ぶ単元の9時間目となる本時は、スキージャンプの運動をエネルギーの視点で解析することを目的に、ビー玉とレールを用いたモデル実験の計画に取り組みました。生徒は、ビー玉がどのような軌跡を描くのか仮説を立てた上で、どの地点の運動をどのように記録し、そこからエネルギーをどう算出するかを班員と協力しながら具体的に検討していました。また、実験計画の妥当性を話し合い、解析に必要な条件を整理する姿が見られました。

「理科(「化学」)」

「天然高分子化合物」について学ぶ単元において、10時間目となる本時は、酵素の活性が何に依存するか科学的に根拠をもって説明できるように、生徒自身が様々な仮説を立て、その仮説をもとに実験方法を計画・立案し、検証実験を行いました。班員と協力しながら主体的に検証実験を行い、得られた結果が「仮説と異なるのはなぜか」や「想定通りの結果であっても、より良い方法はないか」といった視点で、実験方法を再検討する姿が見られました。生徒の中には、自分たちが計画した実験方法について事前に調べておき、より妥当な方法を班員へ提案する姿も見られました。

「保健体育科(「体育」)」

体育理論「豊かなスポーツライフの設計の仕方」を学ぶ単元において、ライフステージやライフスタイルに合った「する・みる・支える・知る」といった、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続するための関わり方を探究しました。グループ活動では、多様な関わり方で楽しめるスポーツ大会の運営に向けて、スポーツを多角的に捉え、試行錯誤しながら学びを深めている様子が見られました。

どの教科においても、生徒が既習の知識を活用しながら協働的に考え深める姿が随所に見られ、学びに主体的に向かう姿が見られました。また、各グループにおいて、対話や試行錯誤を通して課題解決に向けて熱中して取り組む様子が見られ、本調査の研究テーマである「深い学びを促す授業デザイン」のねらいが着実に実現された充実した授業実践となっていました。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第3回調査研究委員会 (那須塩原市立東小学校)

研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の進捗状況について報告します。第3回調査研究委員会は、研究協力委員の所属校においてプログラミング教育の実践授業を行い、「小学校段階における発達段階に応じた資質・能力を身に付けることをねらいとした授業」について検討することとしています。

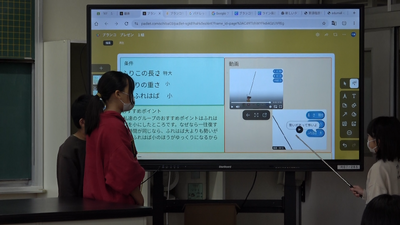

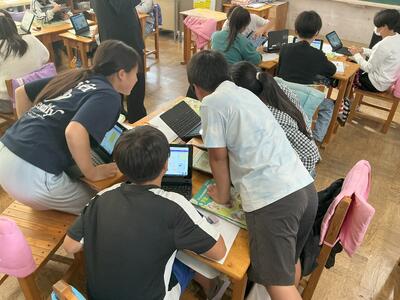

11月14日(金)は、那須塩原市立東小学校に伺い、第5学年理科の授業の様子を取材しました。授業は、「ふりこのきまり」の単元末に設定された時間であり、「学習したことを生かして、小さい子どもにおすすめのブランコをプレゼンする」という学習課題に取り組んでいました。子どもたちは、ブランコのイメージが分かりやすく伝わるよう、単元の学習成果を踏まえ、おすすめのブランコの条件を考えながらScratchでプログラミングしていました。Scratchで作成した動きを動画でキャプチャーし、プレゼンソフトに貼り付けている姿も見られるなど、積極的にICT活用が図られていました。各班とも、動きのあるスライド資料を紹介しながら効果的な発表に努めている姿が印象的でした。

また、この日の授業は、教職員の校内研修の一環として公開され、同校教職員の多くが授業観察及び研究協議等に参加されていました。学校課題である「表現力の育成」という視点からも熱心に協議が行われており、授業の構想、実践、省察まで組織的に学び合う教職員の姿が印象的でした。

第4回調査研究委員会では、各学校の授業実践報告を行い、校種ごとのプログラミング教育の在り方について情報を共有する予定です。小学校段階においては、所属する学校のプログラミング教育計画の検討も行います。

昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、今回の授業実践を踏まえ、小・中・高の各段階を見通した、縦につながるプログラミング教育カリキュラムの検討を進めていきます。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第3回調査研究委員会 (栃木市立合戦場小学校)

研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の進捗状況について報告します。第3回調査研究委員会は、研究協力委員の所属校においてプログラミング教育の実践授業を行い、「小学校段階における発達段階に応じた資質・能力を身に付けることをねらいとした授業」について検討することとしています。

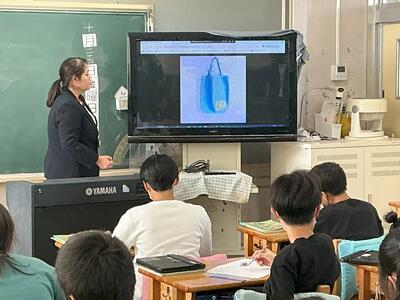

10月24日(金)は、栃木市立合戦場小学校に伺いました。6年「家庭科」の授業において、「ソーイングで生活を豊かに」という単元の終盤で、トートバッグ製作の手順をScratchを使って、プログラミングの考え方で整理しました。子どもたちは夏休みにタイピングの練習をするなど、タブレットを操作する場面が増えたようで、以前に伺ったときよりも自信を持ってタブレットを操作し、短い期間でスキルアップしている様子が感じられました。子どもたち自身で製作手順が定着していなかったことに気付き、話し合いながら解決に向かっていました。

第4回調査研究委員会では、各学校の授業実践報告を行い、校種ごとのプログラミング教育の在り方について情報を共有する予定です。小学校段階においては、所属する学校のプログラミング教育計画の検討も行います。

昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、今回の授業実践を踏まえ、小・中・高の各段階を見通した、縦につながるプログラミング教育カリキュラムの検討を進めていきます。

令和7(2025)年度 高等学校における教科指導充実に関する調査研究 『授業実践』農業科・工業科・商業科

「深い学びを促す単元(題材)を見通した授業デザインの工夫」というテーマに基づき、研究協力委員の先生方による授業を取材させていただきました。今回は、農業科、工業科、商業科の授業の様子について報告します。

「農業科(「農業経営」)」

「農業マーケティングの概要」について学ぶ単元において、9・10時間目となる本時では、班ごとに担当した地域農産物(イチゴ、ニラ、かんぴょう、牛乳)の調査結果を発表し合いました。農産物の栽培の歴史や生産状況、今後の市場拡大の可能性、魅力を広げるためのアイデアなどを、写真やグラフを用いてパワーポイントとワークシートにまとめ、それらを基に発表を行いました。自主的に準備を進める生徒や、農産物クイズを取り入れて発表に工夫を凝らす生徒も見られ、単元を通じて生徒の主体性が引き出されていました。

「工業科(「工業情報数理」)」

「アルゴリズムとプログラミング」について学ぶ単元において、8時間目となる本時では、身の回りの工業製品の流れ図を考え、スクラッチでブロックプログラムを作成し、マイクロビットで動作させる活動を行いました。生徒はグループに分かれ、前時に学習した温度センサや光センサなどを用いて自動点滅器の仕組みを表現し、作成したプログラムを発表しました。他グループの意見を取り入れることで、プログラミング的な視点をより深めることができました。さらに、グループで協働してプログラムをよりよく改善しようと取り組む様子が見られ、今後学習するC言語の単元においても、プログラムの設計・開発に主体的に取り組んでいけると考えられます。

「商業科(「ネットワーク活用」)」

「情報コンテンツの制作」について学ぶ単元において、7時間目となる本時では、前時に作成した店頭用のPOP広告の発表を行い、その後POP広告とネット広告の違いについてグループで話し合いました。商品の購入を訴えかけるターゲット層や広告を見た人に与える印象を意識して、店頭でのPOP広告とネット広告について、相違点や作成する上での工夫や配慮する点などについて考えました。「商品の情報を的確に伝え、消費者の購買意欲を高めるにはどうしたらよいか」という問いに対して積極的に意見交換がなされ、情報コンテンツを制作する上での工夫や配慮について学びを深めていました。

どの教科においても、生徒が問いを探究して学びを深める過程が大切にされており、その中で思考の深まりや主体性の伸長が見られました。さらに、生徒が笑顔でいきいきと活動し、学びを楽しみながら自らの考えを広げていく姿が印象的でした。

校内研修おじゃまします!(R7調査研究〈小・中〉) 取材記録①

研究協力委員の先生方の勤務校を当センター指導主事が訪問し、校内研修を見学・取材する取組が始まりました。

今回は、2校の校内研修のようすをお伝えします。

茂木町立茂木中学校 9月10日(水)、10月6日(月)

外国語科と国語科の指導案検討会、及び授業研究会の様子を取材しました。茂木中学校では、教科等の枠を越えたチームを編成し、1年間同じメンバーで授業研究を行っています。他教科の先生方との意見交換は、授業者にとっても、新たな視点を得て自身の担当教科の授業について深く考えるきっかけとなっているようです。指導案検討会や授業研究会の際には、協議の視点が示されており、参加者同士で意見交換がしやすくなっていました。

また、学力向上コーディネーターや町教委の指導主事が、指導案検討の段階から関わっていることもこの校内研修の特徴の一つです。茂木中学校では、当日の授業だけでなく、単元を見通した授業を皆でつくりあげる過程を大切に、指導力の向上を目指しています。

研修の最後には、振り返りシートの記入と各自の振り返りを共有する時間が確保され、その日の学びをより深めていました。

〈指導案検討会のようす〉 〈授業研究会のようす〉

足利市立協和中学校 9月24日(水)

校内研修として、第1学年、第2学年、第3学年の三つのグループに分かれて、道徳科の授業公開及び授業研究会が行われました。事前に指導案検討会や模擬授業を行ってきた中で、当日を迎えました。

授業研究会では、先生方が授業中の生徒の姿を記録したふせん紙を用いて、模造紙にまとめながら授業者の発問に対してどのように生徒が反応していたか、生徒の姿から本時のねらいに迫れていたかなどについて協議していました。最後に、当センターや足利市教育委員会の指導主事による指導助言がありました。道徳科の目標に示されている生徒の姿について、先生方が目線を合わせて考えるきっかけとなる時間となりました。

これまでに、同僚性を高める研修が計画的に実施されてきており、グループ協議や全体共有の場面において、安心して発言できる温かな雰囲気があることが印象的でした。

〈生徒の姿を記録する先生方〉 〈記録をもとに協議が進んだ授業研究会〉

〈3人の授業者へのインタビュー〉

茂木中、協和中の先生方、大変お世話になりました!

今後も、取材した学校の校内研修のようすなどを、本通信を通じてお伝えしていく予定です。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第3回調査研究委員会 (宇都宮市立晃陽中学校)

研究調査部情報教育支援チームが取り組んでいる調査研究「プログラミング教育の充実を目指して」の進捗状況について報告します。第3回調査研究委員会は、研究協力委員の所属校においてプログラミング教育の実践授業を行い、中学校段階では校種間での「育成を目指す資質・能力」の繋がりを意識した授業について検討することとしています。

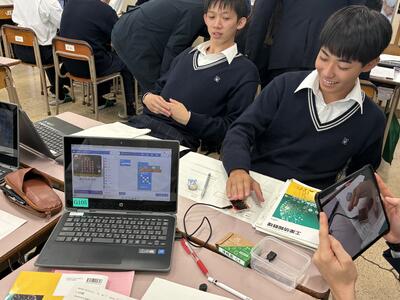

9月30日(火)は、宇都宮市立晃陽中学校に伺いました。3年「技術・家庭科(技術分野)」の授業において、「給食ワゴンの事故防止」という学校生活上の課題をテーマに、プログラムの作成に取り組んでいました。

子どもたちは、前時に扱ったタッチセンサのプログラムを基に、赤外線センサを活用して障害物を認識し、停止や迂回するプログラムを制作しました。完成したプログラムをロボットにアップロードし、障害物が設置されたコースを実際に走行させ、安全かつ適切な動作となるよう改善・修正を重ねました。粘り強く試行錯誤を繰り返しながら、熱心に取り組む子どもたちの姿が印象的でした。

第4回調査研究委員会では、各学校の授業実践報告を行い、校種ごとのプログラミング教育の在り方について情報を共有する予定です。中学校においては、校種間での「育成を目指す資質・能力」のつながりを意識した指導計画の検討も行います。

昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、今回の授業実践を踏まえ、小・中・高の各段階を見通した、縦につながるプログラミング教育カリキュラムの検討を進めていきます。

令和7年度 小・中学校における教員の資質・能力の向上に関する調査研究 第2回調査研究委員会

7月23日(水)に、第2回調査研究委員会を行いました。

今回は、研究協力委員の先生方が作成した校内研修計画表をもとに、各校の学校教育目標や目指す児童生徒や教職員の姿等を確認した上で、目標を実現するためにどのような校内研修に取り組もうとしているかについて協議しました。協議の中では、授業研究会、ミニ研修会、職員の同僚性を深める活動などに関する話題が挙がりました。特に、授業改善につながる組織づくりや個人の振り返りの在り方等について、研修担当者としての思いや願いを交えて、活発な協議が行われました。どの内容においても、研修の目的を明確にしたり、先生方の要望を取り入れたりしていることが共通していました。

夏休み明けは、研究協力委員の皆様の学校を訪問し、校内研修の実際を取材する予定です。その様子は、この調査研究通信でもお知らせしていきます。どうぞお楽しみに!

〈研究協力委員と当センター指導主事との協議の様子〉

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第2回調査研究委員会(栃木市立合戦場小学校)

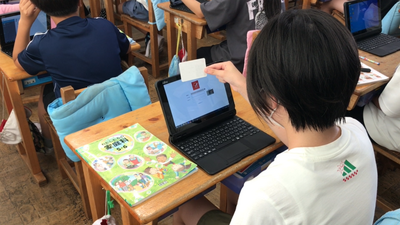

7月2日(水)は、栃木市立合戦場小学校に伺いました。6年生の家庭科の授業では、“衣服の手入れ”について端末を活用しながら考えや気付きをまとめ、グループでの話し合いを経て、学級全体で共有を図っている様子を見学できました。

子どもたちは、個人のQRカードで学習支援アプリにログインし、先生の指示のもと、配付された資料を基に自分のペースで学ぶ姿が見られました。それぞれが、自分が気になる部分を拡大して確認した上で話し合い活動を進めるなど、効果的にICTが活用されていると感じました。

第3回調査研究委員会では、プログラミングの授業を行っていただき、その様子を取材させていただく予定です。昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、授業実践に向けた打合せを、今後進めていきます。

令和7(2025)年度 教育の情報化に対応した学校の在り方に関する調査研究 第2回調査研究委員会(宇都宮市立晃陽中学校)

6月27日(金)、宇都宮市立晃陽中学校に伺いました。3年生の技術・家庭科(技術分野)の授業では、情報処理の手順について考えることを目的として、粘り強く試行錯誤を重ねながら、身の回りの課題に応じたプログラムの作成を繰り返す様子が印象的でした。

子どもたちは、端末の操作に慣れている様子で、プロロボ教材アプリを使ってスムーズにプログラムを作成したり、端末からプロロボにプログラムを転送したりと、意欲的に活動していました。また、授業支援クラウド「schoolTakt」を活用し、自分が作成したプログラムのスクリーンショットを、用意されたワークシートに貼り付けて記録するなど、端末を活用した学びが、日々の授業に根づいていることが感じられました。

こうしたICTの活用を通して、自分の学びを可視化したり、振り返ったりする機会も広がり、子どもたちの学びが定着している様子がうかがえました。

第3回調査研究委員会では、プログラミングを扱う授業を行っていただき、その様子を取材させていただく予定です。昨年度の調査研究で作成した「プログラミング教育モデルカリキュラム」などを活用しながら、校種間での資質・能力の繋がりを意識した指導計画の検討や授業実践に向けた打合せを、今後進めていきます。