~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

文字

背景

行間

~小山高校は2018年に創立100周年を迎えました~

〒323-0028 栃木県小山市若木町2-8-51 TEL 0285-22-0236

数理科学科ロゴマーク

クリックすると校歌が流れます

3月13日(水)の6~7限に、数理科学科特別授業(1年生)を実施いたしました。

今回は、日本工業大学 基幹工学部 応用科学科 教授 佐野健一先生に、

「細胞の中に薬を運ぶドラッグデリバリーシステムの開発」というテーマでご講演いただきました。

佐野先生は2年生の課題研究についてもご指導いただいており、小山高校生が大変お世話になっている先生です。

普段の授業ではなかなか聞くことのできない興味深い内容に、生徒たちも大変喜んでおりました。

講演終了後には何人かの生徒が先生のところに積極的に質問しに行く様子も見られ、関心の高さが伺えました。

生徒たちの振り返りからは、

「いつも飲んでいる薬には様々な工夫が施されていることを知り、とても驚きました。」

「薬を有効性、安全性ともに高い状態で私たちの手元に届けるために、

一生懸命研究に取り組んでいらっしゃることに感動しました。」

「薬は少なすぎても多すぎてもダメだということが分かり、大変勉強になりました。」

といった感想が見られました。

充実した授業だったことが伝わってきますね。

最後になりましたが、ご指導いただきました日本工業大学の佐野健一先生、

貴重なお話をどうもありがとうございました。

3月13日(水)の6~7限に、数理科学科特別授業(2年生)を実施いたしました。

今年度は横浜薬科大学の先生方(8名)にご協力いただき、2コースの講義・実験を実施していただきました。

横浜薬科大学 分子生物学研究室 川嶋 剛先生

「PCR法(ポリメラーゼ連鎖反応法)によるDNA増幅と遺伝子多型の同定」

-アルコール代謝に重要な役割を果たす2型アルデヒド脱水素酵素遺伝子の個人差-

横浜薬科大学 天然有機化学研究室 鰐渕 清史先生

「光の科学」

- ケミカルライトの作成を通して、光エネルギーについて考えてみましょう-

費用や機材の関係上、学校の授業の中ではなかなか取り扱えない部分を、ご講義・実験していただきました。

生徒たちからは、

「PCRについて、よく耳にはしていた言葉だったが、実際どのように操作するのか知らなかった。

今日の実験の中で、目で見て操作し、体感することができて、よりイメージできるようになった。」

「光がエネルギーの一つと知って、講義の中でさらに知識が深まった。

自分たちの身の回りに化学が生かされていることを知って、より深く学びたいと思った。」

と刺激のある時間になったようです

実際に大学でも行っている実験の一部を体験することで、これからの進路を意識した生徒もいました。

最後になりましたが、ご指導いただきました横浜薬科大学の先生方には、貴重な体験をさせていただきました。

心より感謝申し上げます。

1月31日(水)の5~7限に、数理科学科2年生による「課題研究報告会」が行われました。

数理科学科の2年生が、数理科学科1年生と外部講師の先生、保護者の方の前で、一年間の探究活動について報告する恒例の行事です。

今年の2年生の探究活動では、一人1研究だったため、例年よりテーマも多く、様々な分野の発表が見られました。

特に、先週の1年生の発表会と同様に、音声や動画を使った発表が多く、視覚的に工夫されていました。

大学でしかできない実験をさせていただいた班も多く、大変貴重な体験をさせていただきました。

東京都市大学、日本工業大学、文教大学の先生方にはお忙しいところ、ご指導いただきましてありがとうございました。

2年生は、今後記録集を作成したのち、進路探究へと引き続き活動していきます。

今年度の経験が来年度に必ずいきることを願っています。

発表テーマ一覧

原始ピタゴラス数が無限にあることの証明

日本一周の最短ルートを出す

授業を通した 言語/非言語 情報の優先度とその実態

AI技術の理解と活用

マインクラフトによるプログラミング

夢と心理の関係性

色彩心理学の共感覚

音色の違いと人の印象の関係とその傾向 ~人が好む音色とは~

骨伝導による音の聞こえ方

木材の耐久性

バナナの皮は何グラムのせるとすべるのか

ポンポン船の仕組み

風力発電の羽の形状の違いによる発電量の違い

温度差発電の発電量の研究

紙飛行機の滞空時間

効率の良い上掛け式水車を作る

材質、水の強さを変えず、家の形を変え、どの形が最も津波によって倒れず元の場所から動かないのか

ハニカム構造を利用した地震対策

建物の高さの違いによって崩れ始める場所の違い

剛性調べ

日焼け止めタイプの違いについて

整髪料の吸着作用について

思川の水質調査

ハーブティーの色の変化と㏗の違い

界面活性剤について

酸化防止剤の種類と条件による効果の違いについて

渡良瀬川と利根川の岩石の種類を調べる

コイの食性

安価でバイオエタノールを作成する

がん遺伝子によるアメーバの行動制御

胃酸で死なない乳酸菌を探す

アクネ菌に対する医薬品の効果

血管が分岐することで血圧は変わるのか

1月24日(水)の5~7限に、日光自然探究学習発表会が行われました。

この時間では、数理科学科1年生が今年1年間の探究活動の成果を発表しました。

数理科学科の2年生から昨年度と比較する質問がなされたり、教育委員会また外部講師の先生方から温かいご講評をいただきました。

日光でのフィールドワークは1泊2日と短いですが、 今年の1年生は事後研究で粘り強く取り組み、充実した発表が多かったです。

発表の仕方も工夫されていて、実際に採取したものを参観者に見ていただいたり、動画で変化の様子を見せたりした班もありました。

最後になりましたが、日光自然探究学習にご協力いただきました講師の先生方には、大変お世話になりました。

また、日頃の活動をあたたかく見守ってくださる保護者の方へ感謝申し上げます。

今後は1年間の内容を「探究活動活動記録集」に班ごとにまとめます。

その後、来年度の探究活動のテーマ決めをする予定です。

2年生での活動を今から計画するのは楽しみですね

発表テーマ一覧

・日光に生息している動物について

・日光の昆虫について

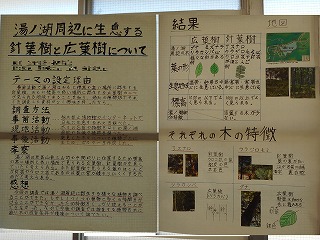

・湯ノ湖周辺に群生する木について

・奥日光の地形と地質について

・日光に生息する菌類と放射線、㏗との関係について

・日光に生息している鳥について

・日光の水~化学・生物的視点からわかる水質~

・日光の火山灰について

10月6日(金)に、数理科学科1年生による 日光自然探究学習 ポスターセッション が行われました。

この時間では、1年生が7月末に行ったフィールドワークとその事後研究について、

同じく数理科学科2年生の先輩たちの前でポスターセッションを行いました。

今年度は、下記の8班に分かれて発表しました。

奥日光の地形と地質について

日光に存在する鉱物

日光の昆虫について

日光に生息している動物について

奥日光に生息している菌類

日光の水 化学・生物的視点から分かる水質について

湯ノ湖周辺に生息する針葉樹と広葉樹について

日光に生息している鳥について

2年生は昨年度の自分たちの研究と比較しての視点から、1年生に質問やアドバイスをしてくれていました。

今年の1年生は、昨年と異なる視点での調査が多く、発表も聞きごたえがありました。

次は12月の本発表に向けて、先輩のアドバイスから気づいた点をもとに研究を深めていってほしいです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

小山高校・若木小学校東側の道路はスクールゾーンのため、朝7:00~8:30まで車両進入禁止です。