文字

背景

行間

2022年9月の記事一覧

【高校】国体開幕2日前(ボート競技)

9月29日(木)、今日は国体開幕2日前です。各県の公式練習の2日目です。本校のボート部の選手も、本番さながらに練習しています。また、ボランティア生徒たちは、艇の貸し出し業務を行いました。

増田先生も時間になると、艇を借りに来ました。

本校のボランティア生徒たちです。

【高3】フードデザインの授業見学(保科先生)

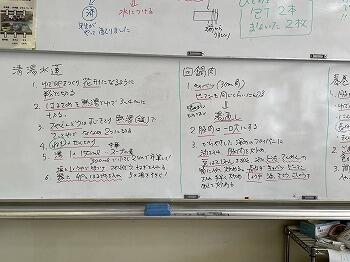

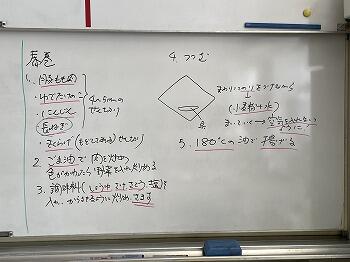

9月29日(木)4限目、高校3年理Ⅱの選択者による「フードデザイン」の授業(保科先生)を見学しました。今日のメニューは、清湯水連(花形卵入りスープ)、回鍋肉(豚肉とキャベツ、ピーマンを炒めてピリ辛味噌)、春巻の三品でした。

見学したのが4限目でしたので、すでに回鍋肉は完成していました。

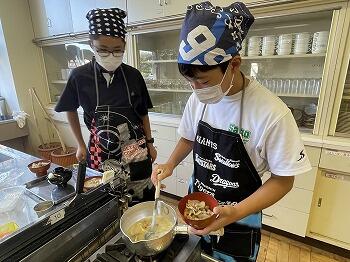

春巻づくりが始まりました。具はすでにできています。

こんがりきつね色に揚がりました。

最後は、「清湯水連」です。ゆで卵を花形に切ってスープの上に浮かべます。水連の花のように見えることから、この名前が付いています。

いよいよ、料理を盛り付けします。

いい匂いに誘われて、授業帰りの富永先生とクロエ先生が、家庭科室にふらっと立ち寄りました。

やっと、試食です。中華料理が三品そろうと豪華ですね。

特に、春巻は外側はパリパリで、中は味のしみ込んだ具の歯触りも楽しめたようです。こんなにおいしい料理が自分で作れることを考えると、これからの人生がより楽しくなりそうです。

次回は、生徒からのリクエストの多かった「肉じゃが」と「だし巻き卵」だそうです。

【中1】「とん汁」づくりの後半(家庭科、保科先生)

9月28日(水)6限目、中学1年3組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は「とん汁」作りの後半です。

切りそろえた具材を沸騰した水に入れ、10分間ほど煮込みます。

味噌は三分の二の量を入れて煮込みます。そして、最後に、残りの三分の一の味噌を入れて出来上がりです。

そうすると、具材に味噌の味がしみ込むのだそうです。

出来上がりです。お椀によそります。

食べる時は、被服室に持って行って食べます。

予想以上に具材が柔らかく、味も染みていたそうです。満足できる出来栄えだったようです。

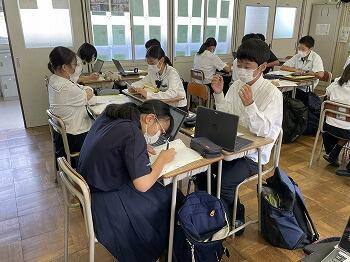

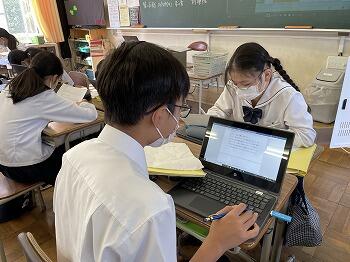

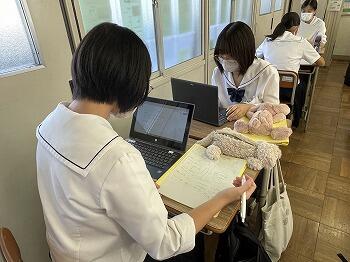

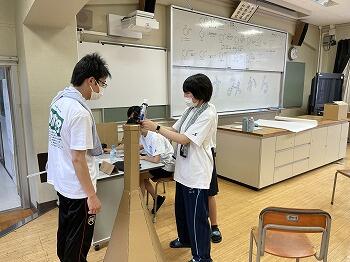

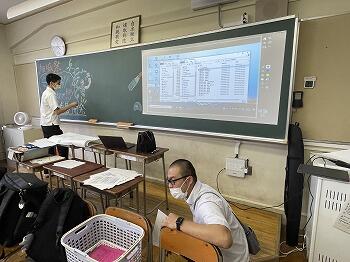

【中2】日本語ディベート(CTP、高木先生)

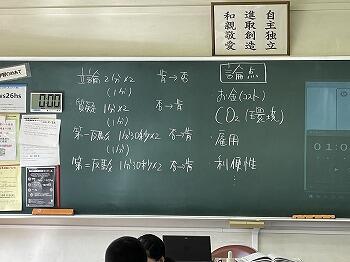

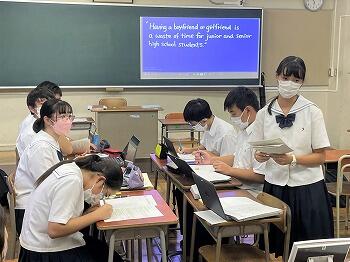

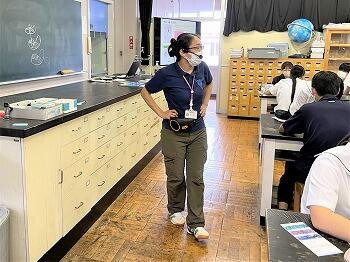

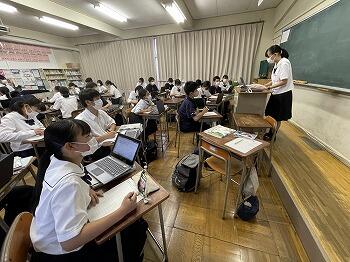

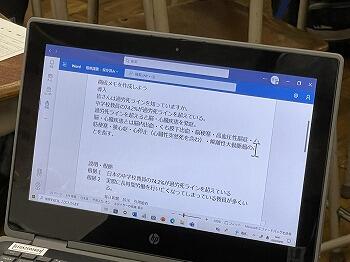

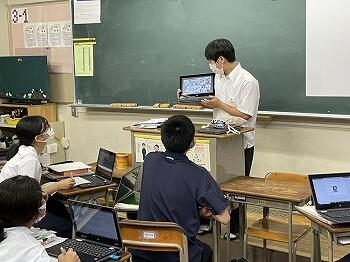

9月28日(水)1限目、中学2年1組の「CTP」の授業(高木先生)を見学しました。日本語でのディベートに取り組んでいました。

ディベートは、通常、立論、質疑、第一反駁、第二反駁など、いろいろな役割があり、数名のチームで対戦します。授業では、それぞれの役割をすべて体験し、ディベートとはこういうものだということを学ぶために、「佐附中オリジナルのメソッド」で取り組んでいます。

今回の論題は「日本のすべての乗用自動車を電気自動車に切り替えるべきである。是か非か」ですが、それぞれの論拠は、すでに中1の時に、各自で調べてあります。それらをチームスで全員分を閲覧できるようにし、それらを参考にして、それぞれが論拠を組み立てています。これで、論拠を調べる負担は最小限になっています。

この状態で、1対1で、肯定側、否定側に分かれ、それぞれが交互に、立論、質疑、第一反駁、第二反駁を行い、対戦します。つまり、一人で全ての役割を体験することが出来ます。

1回の試合が約15分で終わるので、相手を変えて2回の対戦ができます。これを何回か繰り返すと、ディベートのやり方が身に付いてきます。佐附中の先生方が、試行錯誤しながら開発した「佐附中オリジナルメソッド」です。

全員がディベートのやり方を身に付けることで、論理的・批判的な考え方ができるようになってきます。

また、一人一台パソコンも、フル活用しています。

短時間での試合形式ですので、集中力が持続し、あっという間に上達していきます。

素晴らしい取組だと思います。

【高校】国体開幕3日前(ボート競技)

9月28日(水)、国体開幕3日前です。今日から谷中湖での「公開練習」が始まりました。各県の選手たちがぞくぞくと会場入りしています。ボランティアの生徒たちは、7時から17時まで、艇の貸し出し業務をしています。

ボランティアの生徒(補助員)はオリーブグリーンのジャケットを着ています。スタッフとして、全く違和感なく溶け込んでいました。

この仕事を朝の7時から夕方の17時まで、ローテーションしながら続けます。もうすっかり慣れていました。

ボランティアの生徒たちは、とちぎ国体を支える裏方として、自ら進んで志願してくれたそうです。戸田先生と増田先生は、生徒たちに心から感謝していました。

ジャケットのオリーブグリーンは、佐高カラーでもあります。生徒たちはかなり気に入っていました。

会場には、各県の待機場所となるテントが建てられています。

栃木県のテント(男子用)です。ここで休んだり、食事をとったりしています。

女子の選手たちです。みんな元気いっぱいです。

増田先生の大学の先輩にも出会いました。オリンピック選手で、日本では負けなし、だそうです。今大会は、同じ「成人女子シングルスカル」(鳥取県代表)で出場されますので、増田先生のライバルでもあります。増田先生は、決勝で大先輩と戦うことを誓っていました。生徒たちもボート界のレジェンドと写真を撮らせていただきました。

谷中湖の特設コースでは、各県のクルーが練習をしていました。

戸田先生も監督として、慌ただしい一日を送っています。

明日も、ボート部員たちは公開練習、ボランティアの生徒たちは受付業務と、忙しい日々が続きます。お疲れ様です。

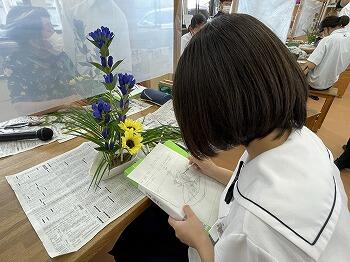

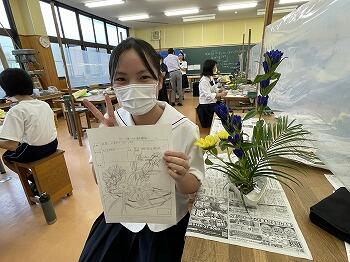

【中2】華道(総合)

9月27日(火)7限目、中学2年1組の「総合的な学習の時間」(華道)を見学しました。今日は、竜胆(りんどう)、ひまわり、フェニックスを使った生け花でした。

華道の先生のお手本です。

生徒たちは、自分の作品をスケッチしたり、感想を書いたりしています。単なる体験にとどめず、どんなことを考えて活けたのか、自分が考えた花の配置の特徴などを記録するなど、探究的な活動として取り組んでいます。

プリントには、びっしりと今日の生け花について、自分の考えが書かれていました。とても前向きに取り組んでいることが分かりました。

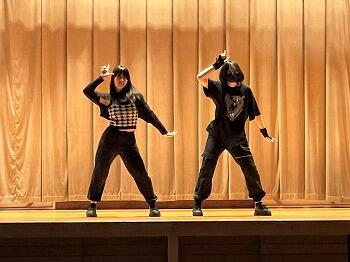

【高2】ダンス発表会

9月27日(火)6限目、高校2年1,2組の「体育」(滝川先生)の授業を見学しました。「ダンス選択者」の最後の発表会を行っていました。後半の7つの班のダンスを見学しました。とても気合の入ったダンスを見せてくれました。

「ひらかわぐみ」

「分かんない」

「山口組(仮)」

「小林桃花」

「パーポンナッツプリキュア」

「恋愛実行員」

「エヌパ」

こうして、高2文系の「ダンス発表会」(後半の7班)はあっという間に終わりました。普段の教室の表情とは全く違った一面を見せてくれました。とても新鮮な体験でした。

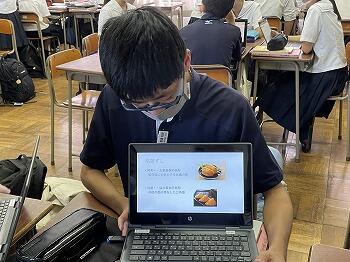

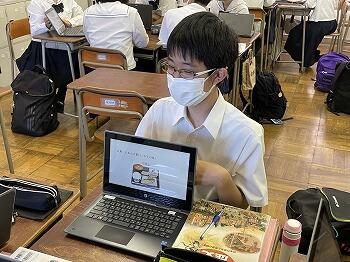

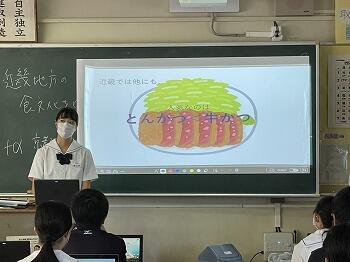

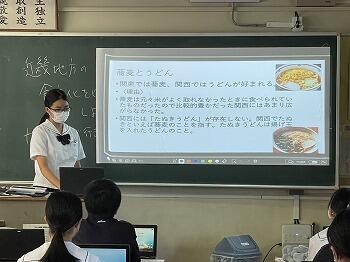

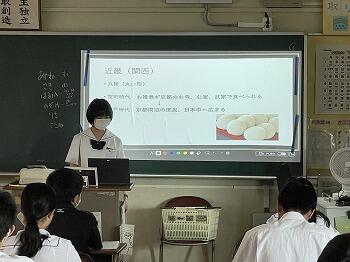

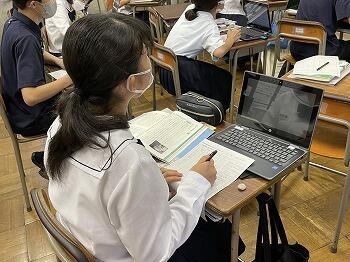

【中3】関東と関西の違い(社会・宍戸先生)追加版

9月26日(月)1限目、中学3年3組の「社会」の授業(宍戸先生)を見学しました。修学旅行が近いので、社会の地理分野として、関東と関西の食文化の違いについて調べたことをプレゼンする授業でした。また、修学旅行中に京都で行きたい店についてリサーチしたことも発表していました。

まずは班ごとに、それぞれが調べてきたことをパワーポイントの画面を見せながら発表しました。

お稲荷さんの形も違うそうです。

関東と関西では、お膳の中で、みそ汁の置く場所が異なるそうです。

次に、班の代表を決め、クラス全体に発表しました。

行ってみたい店もアピールしています。話を聞いていると、確かに行ってみたくなります。

今回、「京都で行ってみたい店」を調査対象に設定したのは、例年、修学旅行の班別行動で、せっかく京都まで来たのに、昼をマックですます班があることから、是非、京都ならではの店で、食文化を体験して欲しい、という願いがあることを宍戸先生が語ってくれました。確かに、自分で調べてみると、行ってみたくなりますね。

関東では「豚カツ」ですが、関西では「牛カツ」なのだそうです。

そういわれてみると、「牛カツ」の店にも行ってみたいですね。

うどんやおでんにも特徴があるそうです。

班の代表の発表は、明日も後半の3名が行われます。

<9月27日(火)1限目> 班の代表の発表の後半です。2名の発表を見学しました。

関東と関西の「もち」の違いに注目しました。

近畿と関東ではなく、近畿と東北という設定で、食文化の違いに挑戦しました。

すべての班代表の発表が終わり、投票の結果、票はばらけましたが、最後に発表した茂木さんが、最も多くの票を集めました。この結果を受けて、茂木さんから素晴らしいコメントがありました。

最後に、宍戸先生から、京都の「ひつまぶし」について、楽しいお話がありました。

「ひつまぶし」というと名古屋が有名で、ウナギを刻んだものがご飯の上に乗っています。ところが、京都でも「ひつまぶし」のお店があるそうです。

しかし、ご飯の上に乗っているのはウナギではなく、牛肉のステーキです。これを「うしまぶし」というのだそうです。京都で行ってみたいお店が、また一つ増えました。

「食文化の違い」という視点が加わると、修学旅行はまた違った楽しみ方があることが見えてきました。

今回の授業は、地理と食文化(家庭科)、歴史などに関わる「教科横断型」のユニークな授業実践だと思いました。

Good Jobです。

【高校】国体開幕4日前(ボート競技)

9月27日(火)、国体開幕4日前です。今日からはボート部員だけでなく、本校と佐野東高のボランティアの生徒約30名が加わり、ボート競技の会場で開幕に向けた準備を開始しました。生徒たちは、バスで会場(渡良瀬遊水地)に移動しました。会場から、生徒たちの頑張りを伝える写真が届きましたので紹介します。

艇に「リガー」という金具をドライバーで付けています。ボランティア生徒は、ボートに関して全くの素人ですが、このような重要な仕事を任され、責任を持ってやり遂げてくれました。

午前中は艇の準備を、ボート部員+ボランティア生徒のチームで行いました。

午後は、刈った草を片付けるなど、様々な会場準備を行いました。

お陰で、スッキリと見やすくなりました。

他にも、いろいろな仕事をやってくれました。

暑い中、よく頑張ってくれました。

16時を過ぎた頃、今日の仕事はやっと終わりました。本当にお疲れさまでした。

お陰様で、会場は見違えるように綺麗になりました。明日からは、他県の選手たちが練習のためにやってきます。ボランティアメンバーは、艇を貸し出す業務などを担当するそうです。国体は、こうした生徒たちによって支えられているのですね。

生徒たちはバスで帰途につきました。明日もまた、よろしくお願いします。

身近な風景 ~朝の挨拶運動(PTA)

9月26日(月)から、PTAによる「朝の挨拶運動」が始まりました。保護者ということで、照れくさい人もいるかもしれませんが、生徒の皆さんから声をかけてくれると、お互いに嬉しい気持ちになると思いますよ。

<9月27日の様子>

<9月26日の様子>

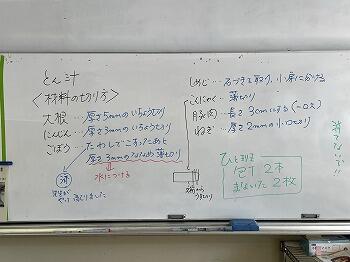

【中1】「とん汁」づくり(家庭科、保科先生)

9月26日(月)5限目、中学1年1組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は「とん汁」です。前回の「ホットケーキ」と比べると、一気にレベルアップしたように見えますが、「けんちん汁」のように油で具を炒めたりしませんので、簡単に言うと、豚肉入りのみそ汁、といった感じです。しかし、具の種類が多いので、材料を切りそろえるのは、相当大変でした。

今日の材料です。

こんな感じで、材料を切りそろえます。(4人分)

切った具を沸騰したお湯の中に入れます。

丁寧にアクも取っています。

ここまでで、5限目が終了しました。別の用事があったため、この場を去りましたが、きっと美味しい「とん汁」が完成したことと思います。

【高校】国体開幕5日前(ボート競技)

9月26日(月)、今日は国体開幕5日前です。ボート部は、23日から26日まで直前の合宿があり、26日から会場の準備等が始まりました。そして本番直前の練習、ボート競技期間(10月1日~4日)、さらに後かたずけまで、約2週間、国体に専念しています。今日は、大会で使用する艇の運び出しをしました。ボート部員だけでなく大人のボランティアも加わっています。

国体のボート競技で使用する艇は、会場となる県がすべて用意します。実際には、栃木県だけですべて購入するのではなく、何年か分の国体開催県で共同購入し、国体が開催される県に次々に運ばれます。今回のとちぎ国体で使用する76艇は、一時的に旧栃木市立寺尾南小学校の体育館に保管されていました。ここから、ボートをトラックに積み込み、渡良瀬遊水地の谷中湖の湖岸のボート置き場に運びます。1艇だけでも、4,5人で運びますので、それが76艇になれば、大変な労力が必要になることは想像に難くないと思います。

旧寺尾南小学校の体育館に置かれたボート(76艇)

人力で運んで、トラックに積み込みます。

この作業は、本校のボート部員を始め、県のボート関係者やボランティアの手作業で行われました。

これを谷中湖に運びます。

1艇ずつ人力で運び、台に設置し、さらに風などで飛ばされないよう、ロープで固定します。

これを76艇分、今日一日で行いました。もうクタクタだそうです。本当に、お疲れさまでした。

国体を開催する、というのは本当に大変なことなんだと改めて思いました。

明日も、ボート部の皆さんは、会場設営などの力仕事に奔走するそうです。

とちぎ国体のために頑張ってください、としか言えません。

この苦労がレースで実を結ぶことを願っています。

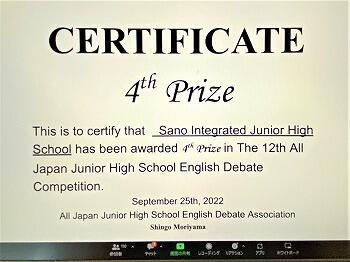

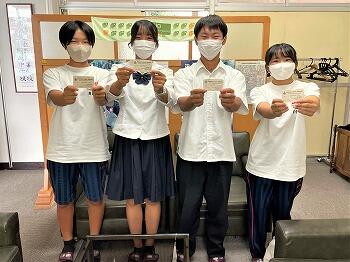

【中3】全国中学生英語ディベート大会「4位入賞」(報告)

9月26日(月)昼休み、昨日の「第12回全国中学生英語ディベート大会」で4位入賞を果たした佐附中チームの7名が、校長室に報告に来てくれました。

佐附中チームの7名は、6月から4ヶ月にわたって、30回以上の練習を行いました。また、高校生のSGクラブ「英語ディベート班」とも、何度も練習試合をしてもらいました。本当によく頑張りました。チーム7名の健闘を称え「表彰カード」を差し上げました。以下に、7名の感想等を紹介します。

井本宙汰君

「資料探しや英語の読み、即興ディベートなど、長い期間、みんなで練習をしてきた成果を出すことができて嬉しかったです。そして、なにより楽しかったです。」

村田桜彩さん

「昨日の全国大会は、私にとって大きな経験になりました。全4試合あった中でも、第一試合の『さいたま市立浦和中学校』との対戦はとくに緊張しました。また、全試合に出させていただき、勝つことができたことは、本当に嬉しかったです。自分の英語力を試せたし、英語をもっと頑張りたいと思いました。良い思い出にもなりました。」

山口紗季さん

「英語ディベート部の活動を通して、自分一人ではなかなかできない経験ができました。全国大会ということで、最初は緊張していましたが、本番では、思っていた以上に落ち着いてできました。これはチームで戦っていたからこそだと思います。この部活に入って良かったです。」

相澤勇太君

「僕は英語ディベート部に入った時、最初はみんなの実力に圧倒される日々でした。しかし、少しずつ努力していき、なんとかみんなと話せるくらいにはなりました。また、今回の大会では、ネイティブの方がたくさん参加しており、正直かなり不安でした。しかし、みんなが助けてくれたので、自分の役割を果たすことができました。少しでもチームに貢献できて嬉しいです。これからも英語力を向上できるよう、一生懸命努力し続けたいです。」

黒澤さくらさん

「私は今回、大会には出場していませんが、⒍月からこれまで練習してきて、みんなどんどん話せるようになり、私自身も以前より話せるようになったと感じています。みんなで様々なお題でディベートをして、考えるのも楽しかったし、自分の力も伸ばすことができたので、本当にいい経験ができたと思っています。」

朴正勲君

「4戦全勝で4位という結果は、練習、本番ともに仲間の協力が必要不可欠であったと感じました。

浅田優君

「私は肯定側のアタックとして、第1試合と第2試合に出場しました。相手校は、さいたま市立浦和中学校と千葉県の東邦中学校でしたが、帰国子女が多く、皆、流ちょうに話すので、とても緊張しました。しかし、初めての試合では、入念に準備してきたアタックができ、しかも、その試合のベストディベーターにも選ばれ、とても嬉しかったです。また、決勝戦を見学した時は、まるで別次元のディベートを見ているようで、自分たちの実力を思い知らされましたが、全国で4位になったということは、大きな自信になりました。」

【中3】速報!「全国中学生英語ディベート大会」4位入賞(祝)

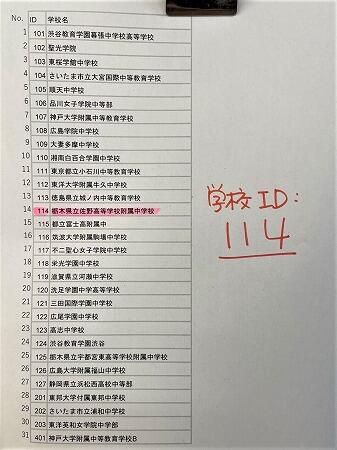

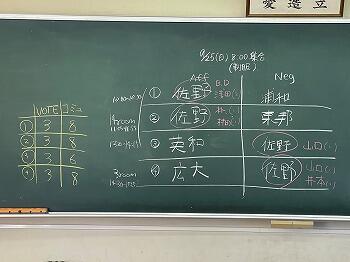

9月25日(日)9:00~17:30、「第12回全国中学生英語ディベート大会」がオンラインで開催されました。全国から31校が参加し、難易度が高いHEnDA(全国高校英語ディベート連盟)の大会規則に基づき実施されました。佐附中チームは、第1試合から第4試合まで「全勝」という快挙を成し遂げました。複数の全勝校があったため、僅差で「4位入賞」(2年連続)となりました。おめでとうございます。

参加校は、私立や公立の中高一貫教育校や大学の附属中がほとんどで、レベルの高い大会です。

佐附中のメンバー(7名)は、6月頃から練習を重ねてきました。

今回の論題は、

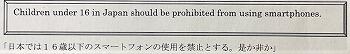

日本語ディベートの論題と同じです。

4試合の結果です。4戦全勝です。

第3試合のみは、その場で論題が発表されました。

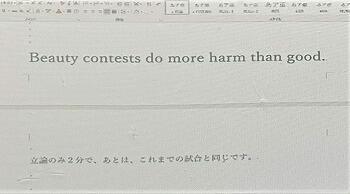

「Beauty contests は害がある。是か非か」です。

佐附中チームは否定側で戦い、勝利しました。

第4試合終了後、決勝戦の対戦校が発表されました。これが、4試合終了時点の1位と2位の対決となります。発表されたのは、渋谷教育学園幕張と渋谷教育学園渋谷の大本命の2校でした。優勝の夢は潰えましたが、4戦全勝は過去最高で、それだけでも大きな価値のある成績です。

決勝戦終了後、入賞校の発表がありました。

昨年度に引き続き、2年連続の「4位入賞」は快挙です。前年度の好成績のプレッシャーに負けずに、力を発揮できただけでなく、全国で優勝を狙える実力であることが証明されたことは、大きな自信になったと思います。

*メンバーの感想などについては、また、改めて紹介します。

身近な風景 ~ヒガンバナ2022

9月22日(木)、三毳山の西のふもとにある「万葉庭園」のヒガンバナが見頃を迎えています。八分咲きくらいで、斜面の上の方から下の方へと次々に咲き始めています。

池の水面に映る姿が印象的です。他では味わえません!お勧めです。

さすがに「彼岸花」というだけあって、ちゃんとお彼岸の頃に満開になりそうです。この状態でも十分楽しめますが、池の水面近くまで花が咲くと、もっと真っ赤に見えると思います。3連休の後半の方が、より赤い部分が増えていると思います。

上の方ほど、満開です。

<9月25日>満開でした。多くのカメラマンが写真を撮っていました。

【中学】夏休み中のボランティア報告(スポーツ交流)

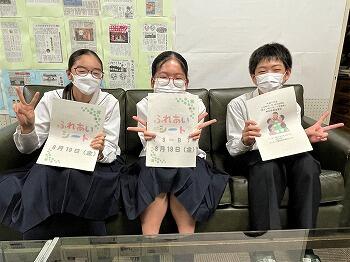

9月21日(水)放課後、中学2年生の田中さつきさん、若林千悠さん、1年生の大久保琥桜君の3名が、夏休み中のボランティア活動の報告に来てくれました。3名は、佐野市社会福祉協議会主催の「障がい者スポーツ交流会」に参加しました。

報告に来てくれた田中さん、若林さん、大久保君

3名はそれぞれ、佐野市の広報といっしょに配られる「社協だより」7月号に載っていた「ボランティア活動」の募集を見て、やってみようと思ったそうです。事前学習会(8月9日)、交流会(8月19日)、事後学習会(8月23日)に参加しました。

事前学習会(8月9日)には、佐野市内に住んでいる中高短大生18名が参加しました。

まず、「ボランティア活動」について学び、交流会に参加する障がい者等に関する理解を深め、交流会でのグループに分かれてワークショップを行いました。「ふれあいシート」(自己紹介用)を作ったり、パラリンピック正式種目である「ボッチャ」のルールを理解したり、交流会での個人やグループの目標を決めたりしました。

ちなみに、3名はそれぞれ、次のような目標を立てたそうです。

田中さん「障がい者とのふれあいや交流によって、理解を深め、ボッチャを楽しむ。」

若林さん「ふれあいながら、楽しく安全にボッチャを行う。」

大久保君「こちらから積極的に話しかけ、仲良くボッチャを楽しむ。」

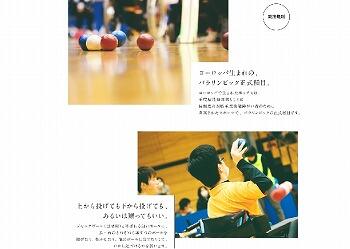

交流会(8月19日)では、グループごとに、障がい者と「ボッチャ」をプレイしながら、交流が行われました。

ボッチャは、ヨーロッパで障がい者のために考案されましたが、障がいのあるなしに関わらず、すべてのひとが一緒に、そして競い合えるスポーツです。

ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青それぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、ジャックボール(目標球)にいかに近づけるかを競うゲームです。

ボッチャのルールや面白さについては、「日本ボッチャ協会」や「JAPAN BOCCIA CLUB」のHPをご覧ください。

「日本ボッチャ協会」HPより https://japan-boccia.com/about

「JAPAN BOCCIA CLUB」HPより https://japanboccia.com/

3人は、交流会でこんな体験をしました。

田中さん「私たちのグループは、視覚障害(全盲)の夫婦と一緒にプレイしました。全盲という先入観がありましたが、普通に歩けたり、ほとんど一人でできることに驚きました。ボールを投げる時も、周りの手ばたきや、声で方向や距離を伝えることで、正確に投げることができていました。」

若林さん「私たちのグループには、発達障害で人見知りがちの小学生がいて、打ち解けるまでに時間がかかりました。最初に比べると、少しずつ話せるようになってきました。」

大久保君「私たちのグループにも、人見知りの子がいました。最初は全然話すことが出来ませんでしたが、最後は、一緒に笑ったりして、楽しんでくれました。」

そして、事後学習会(8月23日)が行われました。

3人は、このボランティア活動に参加し、こんなことを感じました。

田中さん「このようなボランティア活動を体験できて、障がい者に対する考えが変わりました。今度は別なボランティアにも参加したいと思いました。」

若林さん「障がい者について知ることが出来ました。これまでにもボランティア活動に参加したことはありましたが、作ったものを手渡すだけだったので、身近でふれあいながら、一緒にプレーしたり、話したり出来たことは初めての体験でした。災害時のボランティア活動などもやってみたいと思いました。」

大久保君「今まで、障がい者とふれあうことはなかったので、一緒に遊べて楽しかったです。こういう接し方もあるんだなと思いました。以前、佐野市が台風の被害にあった時、どろかきボランティアをしている姿をみて、自分もやってみたいと思っていました。これからも、機会があれば、いろいろなボランティア活動に挑戦してみたいです。」

*3名とも、素晴らしい体験ができたことが伝わってきました。新たな一歩を踏み出した結果だと思います。良かったですね。これからも、いろいろなことにチャレンジしてください。応援しています。

【中1】水素の発生と燃焼(理科、中村先生)

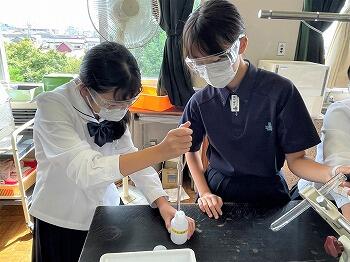

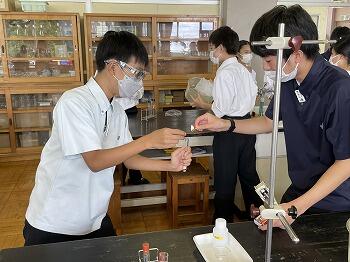

9月21日(水)5限目、中学1年2組の「理科」の授業(中村先生)を見学しました。気体の性質を調べる単元で、本時は、①水素を発生させて、②集めて、③性質を調べる(燃焼させる)という実験を行いました。

発生する気体を集めています。

今日の実験の手順が示されています。

(1)水素を発生させる → マグネシウムリボンを入れた試験管に、塩酸5mlを加える。

塩酸5mlを正確に測って試験管に入れる作業は、簡単そうですが、実は基礎ができていないと危険を伴います。塩酸が飛び散る可能性もあります。親指と人差し指でピペットのゴムキャップをはさみ,残りの指でガラスの部分を持ち、安定させることが基本です。そのうえで、

①親指でゴムキャップをおして空気を出し,そのまま先を塩酸の容器に入れます。

②親指を静かにゆるめて塩酸を少し多めにすい上げ、親指の力加減でぴったりに量を調節します。

③そのまま、ピぺットの先を試験管の口に近づけ、親指でゴムキャップを押し、塩酸を流し入れます。

これがきちんとできていると「科学者」のように見えますし、できてないと危なっかしくて見てられません。

(2)発生する水素を集める(水上置換)

水素は水に溶けにくいので、水を満たした試験管に発生した水素を入れ、水を追い出して、水の上に気体を集めます。この方法を水上置換といいます。

試験管が水素で一杯になったら、次の試験管を水槽に入れ、水を満たして水素を集めます。この作業は、チームワークが大切です。どの班もみんなで協力していました。

(3)集めた水素の性質を調べる(→燃焼させる)

試験管に集めた水素にマッチの火を近づけて燃焼させます。危険を伴うので、中村先生からやり方の説明がありました。

自分たちでもやってみます。水素は、試験管3~4本分とれたので、一人ずつ交代でやっていきます。

一人は試験管を手に持ち、ゴム栓をはずします。もう一人がマッチで火を点け、試験管の口に近づけます。

水素は「ピュッ」と音を立てて燃焼します。思わず体がのけぞったりしますが、これはこの実験の一番の見どころでもあります。

*簡単な実験ではありますが、この実験には、実験の基本的な操作がぎっしり詰まっており、なぜこのような方法で気体を集めるか、など、正確な知識と考察力も必要です。

*この授業を見学した限りでは、そうしたことがきちんと身についていることを感じました。

*また、何人かの生徒に「理科は好きですか?」と聞いてみたところ、ほとんどの生徒が「好きな方です。」と答えてくれたのは嬉しかったです。実験が楽しめると、理科そのものも楽しくなってくると思います。頑張ってください。

【高3】体育「ダンス発表会」

9月20日(火)7限目、高校3年3・4組の「体育」(川田先生、増田先生、滝川先生)の授業を見学しました。「ダンス選択者」の最後の発表会(後半5班)を行っていました。

生徒の皆さんの最後の発表会にかける意気込みに、ただただ圧倒されました。素晴らしかったです。

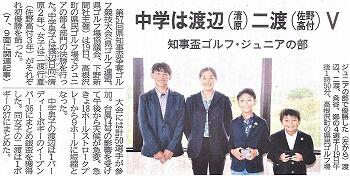

【中3】知事盃ゴルフ・中学女子「優勝」

9月19日(月、祝日)、高根沢町の県民ゴルフ場で開催された「第59回県知事盃争奪ゴルフ競技大会」ジュニアの部(中学女子)で、中学3年1組の二渡行夏(ふたわたり あんな)さんが、見事「初優勝」に輝きました。おめでとうございます!

9月20日付け下野新聞第1面より(HP掲載許諾済)

身近な風景 ~ヒガンバナ2022

9月19日(月)台風の影響で、時折、雨が激しく降る中、真っ赤な「ヒガンバナ」が、より鮮やかに目に映りました。

栃木市岩舟町の「村檜神社」の参道付近

古い郵便ポスト(現役です)の色とよく似ていました。

【中高】中高の全国大会の好成績を佐野市長に報告

【中高】「将棋全国大会」好成績の紹介記事

9月14日(水)・15日(木)、中学3年の石原橙真君と高校3年の竹熊柊君に関する記事が、連日、下野新聞で紹介されました。

9月15日付け下野新聞より(HP掲載許諾済)

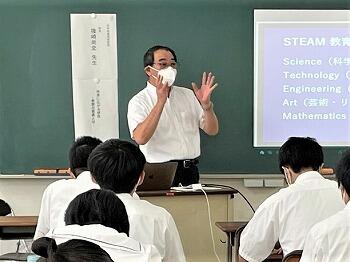

【高校】第1回SG(Sano グローカル)教養講座

9月17日(土)午前中、「第1回SG(Sano グローカル)教養講座(5講座)」を開講しました。本講座は、SGH終了後の令和3年度から「Sano グローカル構想」の一環としてスタートしました。各分野の第一人者を講師にお招きし、本物に触れることで、今、日本でどんなことが起こっているのか、何が課題なのかを知ってもらうことをねらいとしています。

今回の講座の講師として、以下の5名の先生方にご講演いただきました。

1 北海道立北の森づくり専門学校

主査:佐々木健人先生

2 日本両棲類研究所

所長:篠崎尚史先生

3 中央AI専門学校開校準備室

特別顧問:鈴木壮治先生

4 一般社団法人えんがお

代表:濱野将行先生

5 (株)時事通信出版出版事業部

部長:坂本健一郎先生

本日は、以下の日程で行われました。生徒(高校1,2年生は全員、高校3年生は希望者のみ)は希望する講師の講演に参加しました。

①講演(質疑応答含む)

9:00~10:30(90分間)

②振り返り記入(スマホ等)

10:30~10:45(15分間)

③休憩・移動

10:45~11:00

④課題研究指導(交流会)

11:00~11:45(45分間)

まずは、各講座の「講演」の様子です。

1 北海道立北の森づくり専門学校・佐々木健人先生(北海道からオンライン、生物室、36名受講)

2 日本両棲類研究所長・篠崎尚史先生(選択3教室、45名受講)

3 中央AI専門学校開校準備室特別顧問・鈴木壮治先生(旭城ホール、69名受講)

4 一般社団法人えんがお代表・濱野将行先生(英語演習室、63名受講)

5 (株)時事通信出版出版事業部部長・坂本健一郎先生(選択4教室、73名受講)

各講座終了後、講師の先生3名のご厚意により、生徒の課題研究について、アドバイス等をいただく「交流会」(選択3教室)が行われました。ここでは、講師の先生の専門分野に関連する生徒の「課題研究班」が、直接ご指導をいただきました。

*各講座のさわりだけしか観ることが出来ませんでしたが、どの講座も、各分野の最先端の研究や事業に関する興味深いお話でした。生徒の課題研究を深める上で、大きな刺激を受けたのではないかと思います。とても有意義な「SG教養講座」でした。

【高校】ボート部、谷中湖特設コースでの練習

9月17日(土)午後、とちぎ国体の会場である「谷中湖特設ボートコース」での練習を見学・応援に行きました。ボート部は、来たる国体(10月1日~4日)に向けて、9月16日(金)~19日(月)にかけて、現地で合宿を行っています。

少年女子クオドルプル(佐高3名:堀越紅羽、藤倉望妃、藤倉麻妃+佐野東高2名の栃木県チーム)

「谷中湖特設ボートコース」は、渡良瀬遊水地にある谷中湖に設置されています。ボート競技は、写真の白丸の辺りで行われます。矢印の方向から見ています。普段の「渡良瀬川特設コース」とは異なり、広い湖ですので、湖岸から見るとかなり遠くで漕いでいる感じがします。

本校から国体ボート競技に出場する種目と選手は以下の通りです。女子ダブルスカルは本校生コンビですが、他の種目は佐野東高校ボート部との「オール栃木」最強チームを編成しています。

少年女子ダブルスカル

S福地琴美(2年1組)

B高瀬綾乃(2年2組)

少年男子ダブルスカル

S青木瑛久(3年3組)

少年女子クォドルプル

S藤倉望妃(3年3組)

3堀越紅羽(3年3組)

B藤倉麻妃(3年2組)

少年男子クォドルプル

S清水雅裕(2年4組)

3宋 佳修(1年4組)

2船田佳佑(2年2組)

B三田翔愛(1年2組)

そして忘れてはならないのが、‥

成年女子シングルスカル

増田 萌(教諭)

谷中湖では桟橋がないので、湖からボートを引き上げるのが一苦労です。湖岸はぬるぬるして、つるっと滑りそうです。しかし、ここで転倒したら大変なことになりますので、皆、集中しています。

今日は、朝9時から15時過ぎまで、ひたすら漕ぐ練習を続けてきました。

疲れている中にも、笑顔が絶えません。3年生の4人です。

そして、1,2年生と増田先生です。

最後に、テントを撤収し、ボートを艇庫まで運びます。

栃木県の艇庫は、ここから歩いて20分くらいのところにあるそうです。

練習は、19日(月)まで続きますが、台風の影響が心配です。

明日は体育館での練習になるかもしれないそうですが、頑張ってください。応援しています。

PS :増田先生から合宿中の一コマの写真をいただきました。

宿泊先は「古河スポーツ交流センター」のようです。かなり大きな施設という感じがします。

17日(土)の午前練の後の昼休みです。テントの中で休んでいます。

昼休みの気だるい雰囲気が背中から伝わってきます。午後練もよく頑張りました。

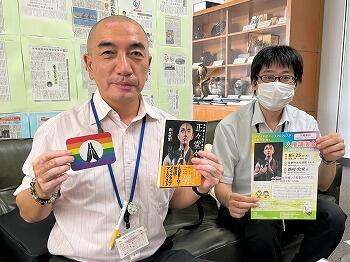

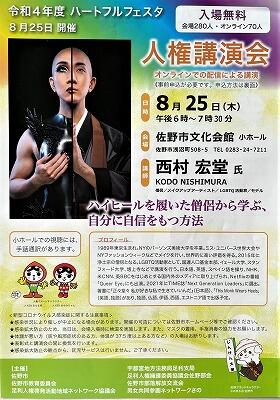

「正々堂々」ハイヒールをはいたお坊さん

9月14日(水)15時、「一向寺」(佐野市堀米町)の住職である 東 公章さんが来校し、一冊の本を贈呈してくださいました。

「正々堂々 私が好きな私でいきていいんだ」ハイヒールをはいたお坊さん西村宏堂さんのご著書です。西村さんは、8月25日に佐野市で講演をしてくださいましたが、実は、本校の「第3の制服」が、実現の「きっかけ」となっていました。

(右側)佐野市の人権・男女共同参画課(人権推進係)の亀山さん

西村宏堂さんは、僧侶で、メイクアップアーティスト、LGBTQでもある独自の視点で「性別も人種も関係なく皆平等」というメッセージを発信しています。

1989年東京生まれの西村さんは、ニューヨークのパーソンズ美術大学を卒業。ミス・ユニバース世界大会やNYファッションウィークなどで、メイクを行い、世界的に高い評価を得ています。2021年にTIME誌「Next Generation Leaders」に選出されました。

ニューヨーク国連本部やイェール大学、増上寺などで講演を行い、その活動は、NHKやBBC(英国放送協会)など、国内外の多くのメディアに取り上げられています。現在は、ロンドンを拠点に活躍されているそうです。

そのような多忙な西村さんが、先月25日、佐野市文化会館で、「ハイヒールを履いた僧侶から学ぶ、自分に自信をもつ方法」と題するオンライン講演をしてくださいました。

西村さんは、現在では、お坊さんとしてお経を唱えて、メイクもして、ハイヒールも履き、キラキラのイヤリングもつけて、同性愛者であると公言されています。しかし、堂々と胸を張って自分のことを話せるようになったのは26歳からで、それまで周囲の人たちと違うセクシュアリティを隠し続けてきたそうです。特に高校3年間は「暗黒の谷」で、心を許せる友だちはひとりもできませんでした。

西村さんは、本校が昨年度、生徒たちによって「第3の制服」を導入し、自由に選べる制服となったことを知り、感銘を受けたそうです。そして、そのような高校のある「佐野市」でならと、御多忙な中、講演を引き受けてくださいました。意外な縁がありました。

皆さんの行動が、皆さんが知らないところで、気づかないうちに、西村さんを、そして社会をも動かしていたことを知りました。西村さんから、皆さんにも是非、読んでいただきたいと、自伝的な著書である「正々堂々 私が好きな私でいきていいんだ」を贈呈してくださいました。それを届けるために、同じ宗派の住職である東さん、そして、佐野市の人権推進係の亀山さんが、本日、校長室まで来てくださいました。この本は、図書室に置いておきますので、是非、手に取って、読んでみてください。

【中1】ホットケーキ作り(家庭科・保科先生)

9月14日(水)5限目、中学1年3組の「家庭科」の授業(保科先生)を見学しました。今日は、調理実習で「ホットケーキ」を作っていました。

おいしそうにできました。

最初に、保科先生から、材料や調理方法、注意点などについて、お話がありました。

生徒は、班ごとに必要な材料を取りに来ています。

続いて、材料を混ぜ合わせて、ホットケーキの生地を作ります。

いよいよ、フライパンで焼きます。今の生徒は、ガスを使っていない家庭もあるので、ガスで火を付けるという経験があまりないようです。先生や友達に教わりながら、やっていました。

フライ返しでひっくり返します。

焼き上がりました。完成です。

出来上がったホットケーキは、被服室に持って行って、対面にならないように食べました。

「ふわふわでおいしい」といった感想が聞かれました。自分で作ったとあれば、なおさらですね。

これで、ホットケーキというレパートリーが加わりました。

家でも作ってみてください。

【高校】ボート部、「表彰カード」差し上げました。

9月13日(火)昼休み、インターハイで活躍したボート部の3年生4人が校長室に来てくれたので、前から渡す予定だった「表彰カード」を差し上げました。喜んでもらえて嬉しいです。

「表彰カード」は、飛駒和紙で作った特注品です。

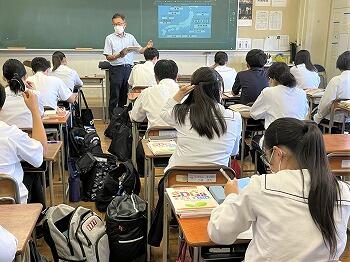

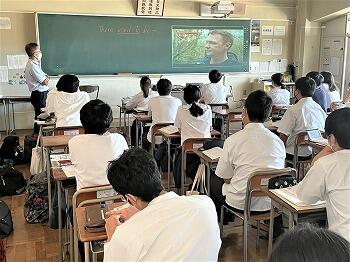

【高3】「英語表現Ⅱ」の授業見学(久保田先生)

9月12日(月)7限目、高校3年1・2組の「英語表現Ⅱ」の授業(久保田先生)を見学しました。「読解力と表現力を高めるSDGs英語長文(三省堂)」というテキストを使って、Lesson 7 (Goal 7) 「ARRORDABLE AND CLEAN ENERGY エネルギーをみんなに そしてクリーンに」で、ウクライナのチェルノブイリ原発事故に関する長文に取り組んでいました。

気づいた人もいるかもしれませんが、このテキストは17のLesson からできており、それぞれが、SDGsの17のGoal に対応する長文(課題等)を扱っています。

チェルノブイリ原発事故は、1986年4月25日に発生し、翌26日、原子炉は暴走し、水蒸気爆発を起こして破壊され、大量の放射性物質が大気中に放出されました。その結果、現在もなお、原発から半径30キロ以内の地域での居住が禁止されています。

赤い部分が現在のウクライナ。その北はベラルーシ。

テキストでは、事故の様子や現状などについても紹介されています。そうした長文の英文をもとに、生徒たちは読解したり、表現したりしていました。また、お互いに英文を読んで、意味を説明していました。皆、意欲的に取り組んでいる姿が印象的でした。

今日のLessonのまとめとして、当時のチェルノブイリの原発事故に関する証言のインタビューなどを動画で視聴しました。

最後は、時間まで「聞き取り」が行われました。

*SDGsに関する大学入試の出題も多く、関連するテーマを理解したり、よく出てくるキーワードを知ることは、英語と時事的な勉強の両方を兼ねている素晴らしい受験勉強だと思いました。

また、今回のウクライナでのチェルノブイリ原発事故は、現在進行中のロシアの侵略の中で、原発が重要な位置を占めていることを改めて学ぶ、絶好の機会でもあります。「英語表現」の授業もシンカしていることを実感しました。

SDGsの他のGoal についても、どんな内容を扱うのか、興味を持ちました。

【中学】全国中学生英語ディベート大会(練習)

9月12日(月)放課後、「第12回 全国中学生英語ディベート大会」(9月25日、オンライン開催)に向けた練習を見学しました。6月頃、中学3年生を対象に参加希望者を募り、夏休み中などに定期的に練習を重ね、現在は、来週末の大会に向けた「最終調整」をしています。

集まった7名の有志生徒(相澤勇太君、浅田優君、井本宙汰君、黒澤さくらさん、朴正勲君、村田桜彩さん、山口紗季さん)

大会では、4試合を行いますが、そのうち3試合は準備型(論題:日本は中学生以下のスマートフォンなどの使用を禁止すべきである。是か非か)で、1試合は即興型です。夏休み中は、準備型での練習を積んできましたので、現在は、何が出るか分からない即興型の練習を繰り返しています。

ちなみに、今日の練習のお題は、

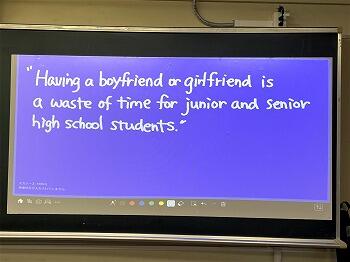

「中高生にとって、ボーイフレンドやガールフレンドを持つことは、時間の無駄である。是か非か」でした。

このお題が出るかどうかはわかりませんが、とにかく、お題が発表されたら、15分間で、それぞれの立場(是か非か)の論理構成を考えなければなりません。さらに、それを相手に英語で伝えなければなりません。そう簡単なことではありません。しかし、生徒たちは整然と、それぞれの役割を果たし、スピーチしていました。

*これまで練習を積んできたせいか、ちょっとやそっとでは動じない、安定感が感じられました。チームとしての目標もあるようですが、順位にはこだわらず、英語ディベートを楽しんで欲しいと思います。応援しています。

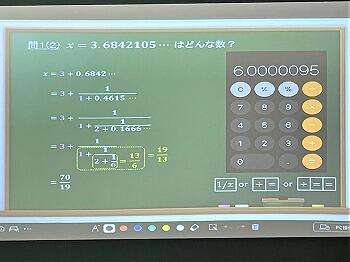

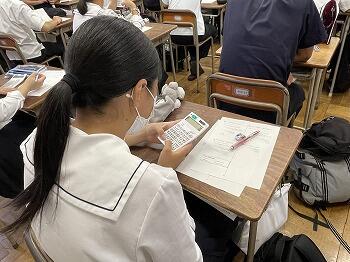

【中3】数理探究「連分数の魅力」(宇都宮大学・鈴木先生)

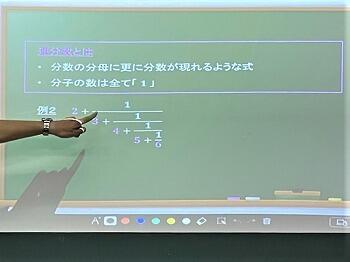

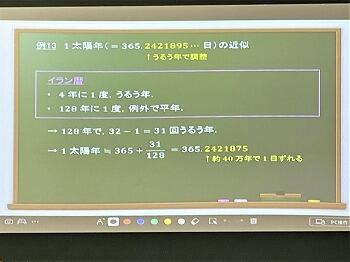

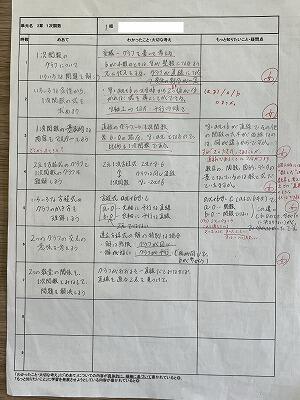

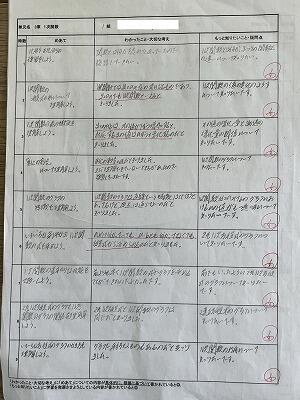

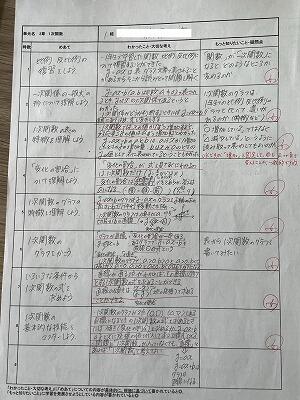

9月12日(月)、3・4限目、中学3年1組の「数理探究」(数学分野)の授業を見学しました。今日は、宇都宮大学共同教育学部の鈴木拓先生を講師にお迎えし、「連分数の魅力 ~数当てゲームと近似のお話」というテーマで、数学の面白さを教えていただきました。なお、1・2限目は3年3組、5・6限目は3年2組で、同じ授業が実施されました。

授業は、まず、「連分数とは何か」から始まりました。

連分数とは、

・分数の分母に更に分数が現れるような式

・分子の数は全て1

これらを満たす分数です。

分子の数が分母より大きい分数を「過分数」といいますが、「過分数」は、下図のように簡単に「連分数」で表すことが出来ます。

実際に、いくつかの過分数を連分数に直してみました。できたら、周りの生徒同士で確かめました。

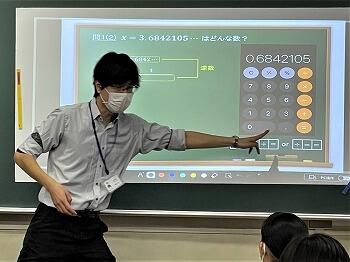

次は、「数当てゲーム」です。

例えば、X=3.6842105‥ という少数は、分数で表すとどんな数になるでしょう。これが「数当てゲーム」です。

「そんなこと当たりっこない」普通に考えれば、そう答えるでしょう。でも、「連分数」を使うと意外と簡単に出来るんです。ただし、電卓は使います。鈴木先生は、電卓の画面を示しながら、どのキーを押せばいいか、までわかりやすく丁寧に教えてくださいました。

実際に、いくつかの少数を分数で表しました。

合っているかどうか、生徒同士で確かめています。

もうだいぶわかってきました。だんだん楽しくなってきました。

次に、有理数と無理数を連分数で表すと、どのような違いがあるか、確かめました。無理数とは、√2のような数です。無理数は、連分数で表すと、無限に続き、終わりがありません。(これを無限連分数というそうです。)

2時間連続の授業の1時間目は、この辺りで終わりました。休み時間の後、後半へと続きました。

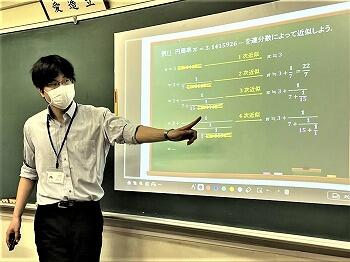

2時間目は「連分数による近似」です。

例えば、円周率(π=3.1415926‥)は無理数ですので、分数で表すことはできませんが、連分数を使うと、近似する数で表すことが出来ます。ちなみに、円周率の1次近似は π ≒3、2次近似は π ≒ 22/7 (→7分の22です)、3次近似は π ≒ 333 / 106 (→106分の333です)

同様に、√3(≒1.7320508‥)や√5(≒2.360679‥)などの近似を連分数を使って求めました。

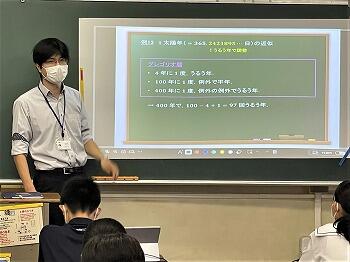

さらに、連分数を使うと、「1太陽年」の近似を求めることが出来ます。

「1太陽年」とは、地球が太陽の周りをぐるっと1周するのにかかる日数です。1年365日と言われていますが、実際は365.2421895‥という数値です。つまり、1年を365日とすると、4年で約1日分増えてしまいます。そこで、4年に1回、うるう年がやってくるのですが、これでもずれが生じるので、「100年に1度、うるう年を例外で平年とする」、さらに「400年に1度、例外の例外で、平年としないでうるう年とする」というルールがあります。

これを「グレゴリオ暦」といい、多くの地域で採用されています。

また、「イラン暦」というのもあり、「128年に1回、例外で平年」としています。

実は、「イラン暦」の方がより正確で、1太陽年を連分数で表したときの5次近似である365+ 31/128 に基づいています。

*こんな風に、日常生活の中に、連分数の考え方が息づいていることを知り、鈴木先生の特別授業は終わりました。大満足で、とても楽しい授業でした。「数学って面白いな」と感じてくれた生徒がたくさんいたことを期待しています。

身近な風景 ~ヒガンバナ2022

9月10日(土)足利市の名草上町の土手には「ヒガンバナ」が咲いていました。もうすでに花が終わって枯れかけているのもありました。ヒガンバナは、その名の通り、お彼岸付近で咲くことが多いのですが、異例の早さです。9月初旬には開花していたことになります。一体、何があったのでしょうか? 佐野市内や栃木市内では、開花はまだ先です。謎がまた一つ増えました。

足利市名草上町のヒガンバナ(すでに盛りを過ぎているものもあります)

白いヒガンバナもまとまって咲いています。

花の赤い色が白っぽくなっているのは、枯れかかっています。

これに比べると、佐野近辺はまだ開花には至っていません。

栃木市岩舟町小野寺のヒガンバナ(9月11日。ようやく茎が伸びてきました。満開まで1週間くらいかかりそうです)

身近な風景 ~中秋の名月がきれいです。

9月10日(土)、今日は満月、中秋の名月です。今週は雨模様の天気が続きましたが、今日はさわやかな一日となりました。夜空も晴れ渡り、中秋の名月がとてもきれいです。皆さんも、夜空の月を眺めてみませんか。

21時30分撮影

前日の9日(金)には、保健室の入り口でも、一足早い「満月」を見ることが出来ました。

うさぎの姿も見えますね。

身近な風景 ~クリケット(エンバシーカップ)

9月10日(土)16時30分~ 「佐野市国際クリケット場」(旧田沼高校跡地)で「2022エンバシーカップ」の表彰式とセレモニーがあり、佐野高校も招待されていましたので、参加しました。クリケットはイギリスで発祥したスポーツであるため、英連邦諸国ではサッカーなどと並び高い人気があります。会場では、エリザベス女王が8日に崩御されたため、献花台や記帳台が設けられ、セレモニーの開始前には、全員で黙とうしました。

エンバシーカップとは、各国の在日大使館(エンバシー)の職員によるチームの国際試合です。参加チームは、イギリス、インド、スリランカ、パキスタン、ネパール、アンザック(オーストラリアとニュージーランドの合同チーム)、日本です。公用語は英語が使われていました。

インド、パキスタン、バングラデシュなどでは最も人気のあるスポーツで、インドでは圧倒的に一番人気スポーツです。川俣先生も通訳を兼ねて参加してくれたので、インド大使館の方ともお話しすることが出来ました。日本の野球と同じくらい、インドではクリケットが人気だそうです。

「クリケット・ワールドカップ」は200以上の国と地域で視聴されていて、サッカーのワールドカップ、夏季オリンピックに次いで世界で3番目に視聴者数の多いスポーツイベントだそうです。(Wikipediaより)

佐野にある「国際クリケット場」は、なんと日本で唯一の施設であり、選手の皆さんは、「とても素晴らしい競技場だ!」と絶賛していました。クリケットをするために佐野を訪れる外国人のリピーター率は非常に高いそうです。

「鏡開き」(日本酒の酒樽のふたを叩いて割るイベント)が厳粛に行われました。

日本の「鏡開き」は、外国ではとても珍しく、たくさんのカメラマンが押し寄せました。

何人かの日本人によるスピーチ(同時通訳がありました)があり、日本ではちゃんと聞いていないと怒られそうですが、参加国の皆さんは、とても大らかで、思い思いにリラックスして楽しんでいたのが印象的でした。

この日は、とても爽やかで、時折、涼しい風も吹いてきて、気持ちの良い夕刻でした。空を見上げると、唐澤山に雲がかかっていました。多くの国の人々が一堂に会し、「あの雲、何に見えるかな」などと、ぼーっとできるのは、平和であることの象徴にも思えました。

ジャズの生演奏を聞きながら、会場を後にしました。

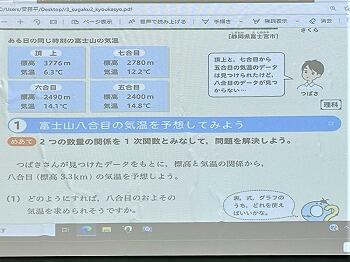

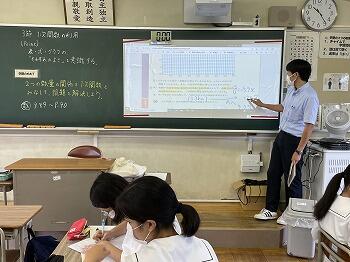

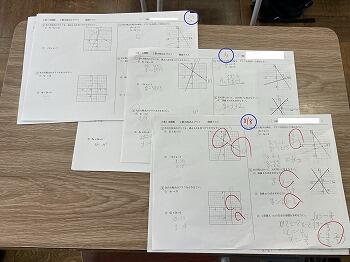

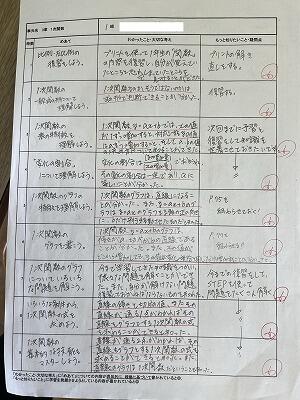

【中2】「数学」の授業見学(安藤先生)

9月9日(金)2限目、中学2年1組の「数学」の授業(安藤先生)を見学しました。今日の単元は、「3節 一次関数の利用」で、学習のめあては「2つの数量の関係を一次関数とみなし、問題を解決しよう」でした。

例えば、山に登ると、だんだん気温が下がってくることは、経験的に知っていることと思います。理科の授業では、100m上がるごとに気温は0.6℃下がる、と習うと思います。これは理論的な値で、実際にはきっちりその通りには行かないと思います。風向きや天候など、変動する要素があるからです。

しかし、逆に、実際の高度と気温のデータが複数あれば、そこから関係性(一次関数)を導き出し、測定していない地点の数値を予想することが出来ます。今日の授業は、富士山の五合目、六合目、七合目、そして地上の4つの地点のデータから、それらを一次関数とみなして、式を導き出し、八合目の気温を予想する、ということが「学習のめあて」に設定されています。数学が実生活でどのように役立っているかも実感することが出来ます。

授業は、時間を区切って、何をどこまでできるようにするかが、最初に示されます。まずは、自分で考えてみます。その中で、わかりにくいところがあれば、グループの中で自由に聞き合うことが出来ます。その間、先生は、個別に教えるというのではなく、どこでつまづきやすいか、間違えやすいポイントなどを把握しています。

設定時間終了後は、問題を解く上でのポイントを再確認しています。

授業時間内で、その時間の「学習のめあて」を達成しています。

さらに、本当に理解しているかどうかを確認するための改善策として、授業の初めに、前時の学習内容が身についているかどうかを小テストで確認しているそうです。

その結果、ほとんどの生徒は学習内容を理解していることが分かりました。

理解が不十分な生徒に対しては、個別に教えることで、誰も取り残さない授業を目指しています。

授業の最後には、振り返りシートで、今日学んだことや、疑問点などを記入して提出しています。

*このような授業の進め方は、まだ一般の中学校ではやられていませんが、新しい学習指導要領に則った「個別最適学習」を目指した先進的な授業であり、おそらく、数年後はスタンダードな授業展開として広がっていくのではないかと思っています。生徒たちも慣れてきました。

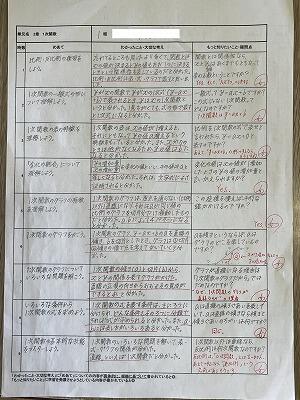

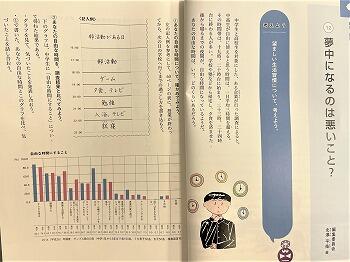

【中2】夢中になるのは悪いこと?(道徳・高木先生)

9月9日(金)7限目、中学2年1組の「道徳」の授業(高木先生)を見学しました。「夢中になるのは悪いこと?」というテーマで、望ましい生活習慣について考えていました。スマホの使い方などが話題になりました。

授業では、まず、授業が終わってから、次の日に学校に行くまでの過ごし方をプリントに書き込み、自分の自由な時間について、話し合いました。

自由な時間の使い方として、ネットゲームが手放せないなどの「依存」に悩む若者の事例について、紹介されていました。そこで、携帯電話やスマホが手放せない人に対して、どんなアドバイスができるか、それぞれで考え、その結果を周囲で話し合ったり、発表したりしました。

「他にやりたいことを探せ!」「ケータイを閉じ込めろ!」「計画を立てて規則正しく!」などの意見がでましたが、それができないから「依存」になっていることも分かってきました。

また、「夜中でも友達からラインが来たらどうする?」など、身近な問題に対しても、それぞれの考えや思い込みなどがあることもわかりました。今はスマホを持ってない、という生徒もいますが、今後、スマホとともに、どのように生活するかは、誰もが考えなければならないことです。授業の中でも答えは見つかりませんでした。

しかし、課題であると認識すること(=課題の発見)が、課題解決の第一歩です。この授業をきっかけに、自分たちのスマホの使い方について、考えて欲しいと思います。さらに、この授業から、子どもにだけ課題を預けるのではなく、大人がお手本を見せることも大事なことだと感じました。(子供に注意していることを自分でもやっていたら説得力ありませんよね。)

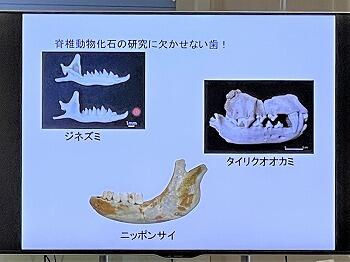

【中3】数理探究「化石から見る地層の成り立ち」

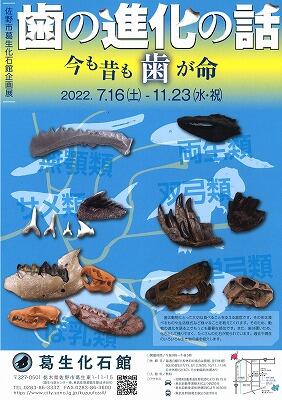

9月8日(木)6・7限目、中学3年2組の「数理探究」の授業を見学しました。今回は、葛生化石館の奥村よほ子先生をお招きし、「化石から見る葛生地区を中心とした地層の成り立ち」と題して、講義と実習を行いました。

今回は、地層の成り立ちや葛生で産出された動物の化石などのお話に加えて、現在、葛生化石館で開催している企画展「歯の進化の話 ~今も昔も歯が命」に因んだ、動物の歯に関するお話もありました。歯が一本でもあれば、その動物の種名までわかってしまうこともあるそうです。

後半は、実際に葛生で採取された地層の断片から、化石(フズリナ、ウミユリ等)を探す実習が行われました。

フズリナとウミユリの化石がたくさん見つかりました。皆、夢中で探しています。

ウミユリの化石の断片から、実際の姿の復元に挑戦している生徒もいました。

最後に、代表の生徒が「お礼の言葉」を述べ、特別講義は終了しました。生徒の素晴らしい「スピーチ」に感動しました。

とても楽しい特別講義でした。生徒たちは、満足して帰っていきました。

中3の1組と3組については、9月30日に、奥村先生による特別講義が予定されています。

【中3】スピーチで社会に思いを届ける(国語・石塚先生)

9月7日(水)6限目、中学3年1組の「国語」の授業(石塚先生)を見学しました。「説得力のある構成を考えよう ~スピーチで社会に思いを届ける~」という単元で、ちょうど「スピーチの会」を行っていました。

聞き手の心に届くスピーチは、人々の価値観や行動に影響を与え、社会を変える力になります。この単元では、自分が心から訴えたいことを見つけ、クラス全体に向けて実際にスピーチを行います。

スピーチを行う手順として、以下のように進めていました。

①話題を決めて、情報を集める

②話の構成を考える

③スピーチの会を開く(本時)

タブレットを活用して、話題を探したり、情報を集めます。

それらをもとに、話の構成を考えます。

スピーチでは、タブレットを使って、図を見せながら行う生徒もたくさんいました。

教室の前と後ろの2か所で、スピーチが行われていました。

「スピーチで大切な三つのポイント」は、信頼、感情、論理、とされています。それらが伝わっているかに注目しながら、相互評価をしています。

生徒たちは、国語の授業だけでなく、すでにいろいろな場面でスピーチやプレゼンを経験しているので、これまで自分たちが行ってきたスピーチやプレゼンが、本当に説得力があったのか、ふり返る機会でもあったようです。

授業終了後、どのスピーチがどのように良かったのか、わかりやすく説明してくれました。

【中高】囲碁将棋部の取材がありました。

9月7日(水)放課後、下野新聞の記者が来校し、高校3年の竹熊柊君(全国高校竜王戦準優勝)と中学3年の石原橙真君(全国中学校選抜将棋大会第3位)が取材を受けました。

近々、下野新聞で紹介されるそうです。

↑取材を受ける竹熊柊君

↑取材を受ける石原橙真君

*二人は、これまでにいろいろな取材を受けたり、報告をしたりしていますが、いつも謙虚に自分の考えなどを丁寧に伝えているのが印象的でした。

【中学】「日本語ディベート」全国ベスト16(報告会)

9月7日(水)放課後、中学の特設部である「日本語ディベート」の全国大会初出場・ベスト16の報告会がありました。全国大会に出場した中学3年生6名が校長室に来てくれました。

手に持っているのは、全国大会の予選リーグで戦った2校、そして、決勝トーナメントで戦った1校の対戦相手から贈られた色紙です。全国大会で戦った証として大切にしています。

予選リーグでは、強豪校の「愛知教育大附属中学校」に敗れたものの、熊本県の「マリスト学園中学校」に勝利し、決勝トーナメント進出を決めました。決勝トーナメントでは、1回戦で「名古屋市立浄心中学校」に僅差で敗れましたが、ベスト16という結果を残しました。

全国大会出場校の中で、本校は唯一の初出場で、それだけでも凄いのですが、決勝トーナメントでベスト16になったことで、佐高附属中の名が、改めて全国に知れ渡りました。本校で「日本語ディベート」が誕生してから8年目の快挙達成でした。

(左から)

部長の落合宥來さん

「今大会を終わって、全国大会の場でディベートをすることができた喜びを感じたと同時に、レベルの高さを実感しました。このメンバーと一緒に試合をすることができて良かったです。」

副部長の黒田詩乃さん

「初の全国大会で不安もありましたが、チームのみんなで乗り越えることができ、最高の試合になりました。この学校のディベート部で3年間を過ごすことができ、本当に良かったです。」

(右から)

副部長の松葉紳一郎君

「今回初めて、この5人と一緒に大会に参加しました。試合には出ず、サポートに回っていました。もっといいサポートが出来たのではと、少し後悔していますが、楽しいディベートができて良かったです。」

島田琉睦君

「初の全国大会ということで、少し緊張しましたが、全力で楽しむことが出来ました。オフラインの大会も初めてだったので、自分のベストをあまり出せなく、悔しい部分が残ってしまいましたが、それを含めて、良い経験をすることができました。本当に良かったです。チームと協力し、全力で試合に臨み、やり切りました!」

田所桜空さん

「全国の強豪と戦ってみて、全国を突破した壁があったように、全国には全国の壁がありました。他の中学校に勝つためには、まだまだスピーチの質を上げる必要があるなと感じました。中学生活の中で一番熱心になれたのがディベートでした。ここまで部員全員とこれて良かったです。」

秋葉ひなたさん

「全国のレベルの高さに驚いたとともに、もっと強くなりたいと思えました。ディベートに本気になれた幸せな3年間でした。」

*6人の報告を聞き、チームの団結力の強さを感じました。全国の舞台に立って初めて見える風景を目にすることができたことは、とても貴重な体験だったと思います。人間的にも大きな成長があり、ディベート活動で身に付いた力も大きいのではないかと思います。

また、せっかくの中高一貫ですので、これで終わりではなく、何らかの形で、今後もこうした活動を続けていって欲しいと思いました。

6人には、「表彰カード」を差し上げました。

【中高】「アンブレラスカイ」後片付け

9月6日(火)今日は、3日に開催された「旭城祭」の後片付けが行われました。アンブレラスカイで使った約100本の傘は、雨にぬれたりしていますので、一つ一つ洗剤で手洗いし、乾かしてから、丁寧に箱詰めされました。これらは、無償で貸してくださった館林市の谷田川さんにお返しする予定です。ありがとうございました。

中学生たちが丁寧に洗ってくれました。

洗った傘は、中庭で乾かします。

乾いた傘は、箱詰めしています。

作業は、放課後、2時間程度で終了しました。ご苦労様でした。

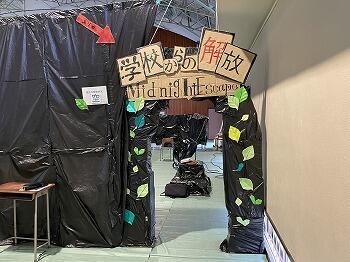

【中高】保護者公開に向けての準備

9月2日(金)16時、最後の点検で各会場を巡回しました。明日の保護者(同居の家族)への公開に向けて、準備が整ってきていました。今日は、最大19時まで残って準備するクラスや団体があるようです。

巡回のルート順に目にしたものです。完成度は様々ですが、生徒たちが楽しんで取り組んでいることは伝わってきました。保護者の皆様は、明日、完成形をお楽しみください。

【中高】旭城祭校内公開~「アンブレラスカイ」

9月2日(金)今日の13時から、学校祭(旭城祭)の「校内公開」が始まりました。今回の校内展示の目玉として、中庭に「アンブレラスカイ」を制作しました。今日はあいにくの雨模様ですが、雨に傘(アンブレラ)はつきものです。雨の降る日でも、人々に明るい希望を与えてくれる「アンブレラスカイ」のような人になってくれるといいですね。

「アンブレラスカイ」は、館林市の「城町アンブレラスカイ」が有名です。今回の「アンブレラスカイ」も、館林で「アンブレラスカイ」を制作している谷田川敏幸様に、プロデュースしていただきました。

谷田川さん(右端)と中高の実行委員・生徒会役員との顔合わせ

高校の生徒会長が、館林のアンブレラスカイ(7月4日から8月27日まで開催)を見て感激し、中高生がみんなで楽しめる企画として、「旭城祭で実現したい」という強い思いに駆られました。そこで、アンブレラスカイを私費で企画・運営・実施をされている谷田川敏幸様に直接会い、その気持ちを伝えました。

最初は「そんなに簡単にできるもんじゃないよ」と、軽く断られたそうですが、「どうしても作りたいんです」とあきらめない生徒会長の熱意に根負けし、応えてくださいました。

8月30日(火)、急遽、本校に来ていただき、中庭に「アンブレラスカイ」が設置できるかどうかを見ていただきました。その結果、管理棟と教室棟に平行するワイヤーを5本張り、そこにアンブレラを100個程度をつるした「アンブレラスカイ」を制作することは可能であることがわかりました。アンブレラは谷田川さんが無償で提供していただけることになりました。

谷田川さんは、すぐさま設計図を書いてくださり、必要な材料(単管等)を算出しました。そして、生徒会担当の川俣先生が、ホームセンターに出向き、材料がすべて揃っていることを確認しました。

8月31日(水)、この日の午後から生徒たちは作業を始めます。それに間に合うように、事務室の公使さんと、生徒会担当の増田先生と私で、材料を買い出しに出かけました。

これらを単管というのだそうです。

軽トラを借りて、佐高まで運びます。

(ちなみに、私も運びました)

これで、材料は揃いました。

8月31日(水)午後、アンブレラをつるす土台の設置作業に取りかかりました。

公使さんや先生方の指導の下、生徒たちは安全第一で慎重に作業を進めました。

(なお、写真撮影時のみ、マスクを外してもらいました。)

地中深く杭を打ち、簡単には倒れないような土台を作ります。

ワイヤーを張っています。

張ったワイヤーにアンブレラをつるします。

9月1日(木)10時、すべてのアンブレラをつるし終わりました。根気のいる作業でした。

9月1日(木)午後、安全性を高めるため、ワイヤーを支える単管の数を追加するなどの補強作業を行い、ようやく完成しました。お疲れ様でした。

ものすごい集中力とチームワークでした。高校生の情熱がなかったら、2日間でここまでやろう、なんて誰も思わないでしょう。

9月2日(金)今日は校内公開です。今まで、閉じていたアンブレラを開きます。

幸いにも、傘はワンプッシュで開きます。

色とりどりのアンブレラが広がると、風景が一変します。虹のように輝くスカイが現れました。

この日、館林から谷田川さんが、完成した「アンブレラスカイ」を見に来てくれました。「これだけしっかり作ってあれば、倒れる心配はありません。下を通っても安全です。」建築工事の専門家から、安全性のお墨付きもいただきました。本当にありがとうございました。

ここまでのものができるとは、ちょっと信じられない気もしましたが、熱意とそれを裏付ける緻密な計算と勝算があったからだと思います。また、生徒と教職員、そして谷田川さんが一致団結し、同じ目標を目指していたことが大きかったと思います。

素晴らしいチャレンジの成果を明日、保護者の皆様にも見ていただけることを本当に嬉しく思っています。

特にありません。