文字

背景

行間

高校生未来の職業人育成事業

R7未来の職業人育成事業~第1回企業訪問(電子情報科3年)

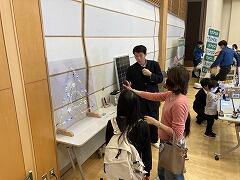

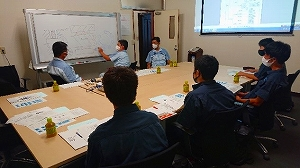

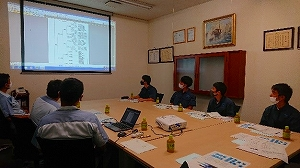

今年度、電子情報科3年生6名が「未来の職業人育成事業」として学校の購買予約システム制作に取り組んでいます。今回、株式会社TKC様に、システムやプログラミングについてご指導いただける機会をいただき、7月11日(金)に訪問させていただきました。

システムやプログラミングについてのアドバイスはもちろんのこと、セキュリティの重要性を学び、「個人情報漏洩問題などについて、深く考えていなかった。システム制作には様々な事を考える必要があることがわかった。」とシステムを作る上で重要な事を学び、大変良い機会となりました。

今回のご指導を活かしシステム構築について学びながら制作に取り組んでいきたいと思います。

【写真】訪問先 (株)TKC での活動

R6高校生未来の職業人育成事業 ~「太陽光発電の活用」

R6活動テーマ「太陽光発電の活用」 担当:電気科

●第1日目(令和6年10月17日・木)

藤井産業株式会社様で産学連携の打合せを行い、ものづくりに対する心構えや、太陽光発電の活用方法や作業の際の注意点など指導を受けた。

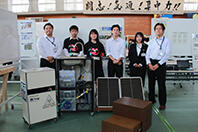

●第2日目(令和6年11月23日・祝)

未来の職業人育成のため、企業の方々から学んだことを地域へ還元するため、宇都宮市立南図書館で開催された「みなみ図書館まつり」に参加し、ものづくりの楽しさを伝えることができた。

●第3日目(令和6年12月19日・木)

授業で学んだ知識と、指導いただいた点に注意しながら、太陽光が良く当たる位置や角度を計算し、設置場所を検討した。イルミネーションの規模は、蓄電池の容量と太陽光パネル出力を計算し、30mほどにした。蓄電池の保管箱やコントローラーには防水加工を施した。

令和5年度「100周年記念事業(課題研究)を通した産学官の連携」

第1日

環境設備科では、災害時の生活用水の確保を図ることを考え、逆浸透膜フィルターを用いた小型浄水器1号機を製作しました。そして浄水の効果を確認するために、水ingAM株式会社のご指導を受け、水質検査を行いました。また構造についても改良提案をいただきました。

第2日

小型浄水器1号機の水質検査の結果は良好でした。課題は、浄水量を増やすことや災害時にも使えるよう、コンセント不要の自立型にすることなどの改良提案をいただきました。いただいた助言をもとに改良を実施。ろ過フィルターの変更やろ過材の効果的な流れ、また水力発電機やソーラーパネルを設置するなど、課題解決に向けて生徒は自ら考え、意見を出し合い、試行錯誤しながら製作することができました。

第3日

水ingAM株式会社の方からのご指導や授業で学んだ配管知識や溶接技術を実践し、高い浄水効果の1号機とコンセント不要で浄水量の多い浄水器2号機のハイブリッド型で目的に応じて使い分けられる浄水器が完成しました。本校の100周年記念学校祭では多くの方に見学していただきました。さらに第2回総合教育会議で知事や教育長、教育委員の方々の前で発表する機会をいただきました。この事業を通して、課題解決の楽しさや大きな達成感を感じることができました。

第2回総合教育会議で発表 完成したハイブリッド型浄水器

(左が1号機、中央が2号機)

高校生未来の職業人育成事業

R7未来の職業人育成事業~第1回企業訪問(電子情報科3年)

今年度、電子情報科3年生6名が「未来の職業人育成事業」として学校の購買予約システム制作に取り組んでいます。今回、株式会社TKC様に、システムやプログラミングについてご指導いただける機会をいただき、7月11日(金)に訪問させていただきました。

システムやプログラミングについてのアドバイスはもちろんのこと、セキュリティの重要性を学び、「個人情報漏洩問題などについて、深く考えていなかった。システム制作には様々な事を考える必要があることがわかった。」とシステムを作る上で重要な事を学び、大変良い機会となりました。

今回のご指導を活かしシステム構築について学びながら制作に取り組んでいきたいと思います。

【写真】訪問先 (株)TKC での活動

R6高校生未来の職業人育成事業 ~「太陽光発電の活用」

R6活動テーマ「太陽光発電の活用」 担当:電気科

●第1日目(令和6年10月17日・木)

藤井産業株式会社様で産学連携の打合せを行い、ものづくりに対する心構えや、太陽光発電の活用方法や作業の際の注意点など指導を受けた。

●第2日目(令和6年11月23日・祝)

未来の職業人育成のため、企業の方々から学んだことを地域へ還元するため、宇都宮市立南図書館で開催された「みなみ図書館まつり」に参加し、ものづくりの楽しさを伝えることができた。

●第3日目(令和6年12月19日・木)

授業で学んだ知識と、指導いただいた点に注意しながら、太陽光が良く当たる位置や角度を計算し、設置場所を検討した。イルミネーションの規模は、蓄電池の容量と太陽光パネル出力を計算し、30mほどにした。蓄電池の保管箱やコントローラーには防水加工を施した。

令和5年度「100周年記念事業(課題研究)を通した産学官の連携」

第1日

環境設備科では、災害時の生活用水の確保を図ることを考え、逆浸透膜フィルターを用いた小型浄水器1号機を製作しました。そして浄水の効果を確認するために、水ingAM株式会社のご指導を受け、水質検査を行いました。また構造についても改良提案をいただきました。

第2日

小型浄水器1号機の水質検査の結果は良好でした。課題は、浄水量を増やすことや災害時にも使えるよう、コンセント不要の自立型にすることなどの改良提案をいただきました。いただいた助言をもとに改良を実施。ろ過フィルターの変更やろ過材の効果的な流れ、また水力発電機やソーラーパネルを設置するなど、課題解決に向けて生徒は自ら考え、意見を出し合い、試行錯誤しながら製作することができました。

第3日

水ingAM株式会社の方からのご指導や授業で学んだ配管知識や溶接技術を実践し、高い浄水効果の1号機とコンセント不要で浄水量の多い浄水器2号機のハイブリッド型で目的に応じて使い分けられる浄水器が完成しました。本校の100周年記念学校祭では多くの方に見学していただきました。さらに第2回総合教育会議で知事や教育長、教育委員の方々の前で発表する機会をいただきました。この事業を通して、課題解決の楽しさや大きな達成感を感じることができました。

第2回総合教育会議で発表 完成したハイブリッド型浄水器

(左が1号機、中央が2号機)

令和4年度 高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ「 地域とつながるものづくり 」

第1日

有限会社美山建設からご指導を受け、歴史的建造物(仮本陣芦谷家)入口のインターロッキング舗装の施工を体験しました。施工範囲や計画高を決め、施工手順などの確認を行い施工計画を作成しました。

第2日

掘削や不陸整正、インターロッキングブロックの並べ方など施工の手順や方法について技術指導を受けながら実践しました。

第3日

授業で学んだ土木の知識や技術を実践し、インターロッキング舗装を完成させ、地域の歴史的建造物(仮本陣芦谷家)周辺整備をすることができました。この事業をとおして、大きな達成感や地域に貢献する喜びを感じることができました。

施工前 施工後

第1日目

職業意識を高め、主体的かつ協働的に行動できる未来の職業人の育成を図るため、五百部商事有限会社において、産学連携の打合せをおこない、ものづくりに対する心構えの指導を受けながら、ドローンの製作を行った。

第2日目

五百部商事有限会社からドローンに関する専門知識を教わり、産業用ドローンの組立を行った。さらに飛行原理を詳しく学び、安全に飛行できるよう生徒は学んだ。

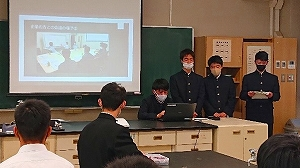

未来の職業人育成を図るため、産業界の魅力や企業から受けた研修内容を一条中学校において成果を発表した。これからさらに、発展するドローンの可能性や重要性を実感してもらうべく、飛行原理や自ら操縦することを通して体験学習を実施し、ものづくりの楽しさを伝えた。

高校生未来の職業人育成事業 令和2年度

令和2年度 高校生未来の職業人育成事業

令和2年度 高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ:「 産学連携による職業人の育成 」

第1日目

職業意識を高め、主体的かつ協働的に行動できる未来の職業人の育成を図るため、宇都宮機器株式会社において、ものづくりに対する心構えの指導を受け、産学連携の打ち合わせをおこなった。

第2日目

宇都宮機器株式会社からベアリングに関する専門知識を教わり、生産工程・技術指導等の研修を受けながら機械要素の重要性を学んだ。

第3日目

未来の職業人育成を図るため、産業界の魅力や企業から受けた研修内容を雀宮中学校において成果を発表した。さらに、ベアリング機構の重要性を実感してもらうべく、スターリングエンジンの製作を通して体験学習を実施し、ものづくりの楽しさを伝えた。

令和元年度 高校生未来の職業人育成事業

活動テーマ:「ものづくり体験教室」を通した、産学官の連携

1 本事業について(主旨)

高校生の職業意識、自己有用感、さらには次世代へつなぐ意識を高めるとともに、

高校生が世代間のつながりの核となることによって、より良い社会を目指して主体

的かつ協働的に行動できる未来の職業人を育成する。

2 現場実習について

(1)実習場所: 星野工業株式会社

(2)実習期間: 令和元年度10月11日(金)

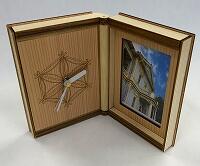

(3)実習内容: 星野工業株式会社様の専門技術者からご指導していただき、最新の

木工機械の基本操作と木材加工技術を学んだ。その技術を活かし、時

計付き木製フォトスタンドの部品加工を行った。

3Dターニングマシン NCルーター レーザー加工機

3Dターニングマシン作品 ローマ法王への献上品 大嘗祭で使われる米びつ

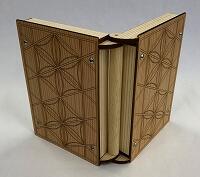

(4)作品製作

建築デザイン科にあるNCルーターにより、星野工業株式会社工場長斎藤様に

実習の成果をご披露した。

製作手順の検討 NCルーターのご指導 NCルーター

3 実践的な活動について

企業での実習で学んだ経験を活かし、宇都宮市立南図書館主催「ものづくり体験教

室」で実践的な活動を行った。事前に、宇都宮市立南図書館の担当者との打ち合わせ

を行い、活動内容を決定した。

(1)打ち合わせ

令和元年度8月6日(火)場所:宇都宮市立南図書館 会議室

「ものづくり体験教室」の日程や作業内容を検討した。そして、時計付き木製

フォトスタンドを製作することに決定した。

(2)対象、参加人数

小学生 16名

(3)内 容

生徒が木工機械を使用して部品を製作し、「ものづくり体験教室」の参加者に

対して、部品組み立て作業のサポートを行った。

(4)実施日

令和元年度12月14日(土)

(5)実施場所

栃木県立宇都宮工業高等学校 建築デザイン棟 木造実習室

打ち合わせの様子 時計付きフォトスタンド 背面部分

製作手順を説明する 製作のサポートをする 全員で記念撮影

4 生徒の感想

今回の現場実習では、最新の木工機械の操作技術や木工製品の作業工程について学

ぶことができ、ものづくりの楽しさを実感しました。また、ものづくりの作品に対す

るアイディアが大きく膨らみ、作品製作に対する可能性を感じる事ができました。ま

た、「ものづくり体験教室」では、学んだ技術を活かして、私たちの次の世代である

小学生に伝えることができ、「未来の職業人育成」に少しでも貢献できたことは、た

いへん嬉しかったです。今後も、このような活動を通してより職業人としての意識を

高めていきたいと思います。

活動テーマ「雀宮地区ホームページの更新マニュアルの作成」

(活動内容)

本校の電子情報科2年の3名(菊池 晃成君、三枝 義忠君、半貫 竜太郎君)が雀宮地区市民センターの依頼を受け、センターが窓口となって管理している「雀宮地域のホームページ」の更新マニュアルの作成に、藤井産業株式会社の技術支援を受けながら取り組みました。

STEP3 平成30年11月29日(木)午後

依頼されていた「雀宮地区ホームページの更新マニュアル」が完成し、過日、作品を納めに雀宮地区市民センターを訪問しました。雀宮地区市民センターの職員に、制作したマニュアルの特長や活用方法などを説明しました。センターからは作品の出来映えについて過分なるお褒めの言葉を頂き、とてもうれしい気持ちになりました。また、将来の進路を考える上で大変良い経験を積むことができました。

作品完成の報告 マニュアルの解説

意見交換 挨 拶

STEP2 平成30年8月6日(月)午後

藤井産業株式会社から「職業意識」について講義をいただいた後、マニュアル作成に適した「iTuter」というソフトウェアの使い方を教えていただきました。早速、「iTuter」で簡単なマニュアルを作成し、夕方、雀宮地区市民センターに届けました。

将来、職業に就いたとき、お客様に耳を傾け、その期待に応えて仕事をするための資質を養うことができました。

講義の様子1 講義の様子2

マニュアル作成の様子1 マニュアル作成の様子2

STEP1 平成30年8月6日(月)午前

藤井産業株式会社の同席のもと、雀宮地区市民センターと「雀宮地区ホームページの更新マニュアル」について打合せをしました。どのようなマニュアルを作成したらよいかを詳しく伺いました。生徒から疑問に思ったことが積極的に質問され、仕事の依頼者の意見に十分に耳を傾けて打合せをすることができました。

雀宮地区市民センター 打合せの様子1

打合せの様子2 打合せの様子3